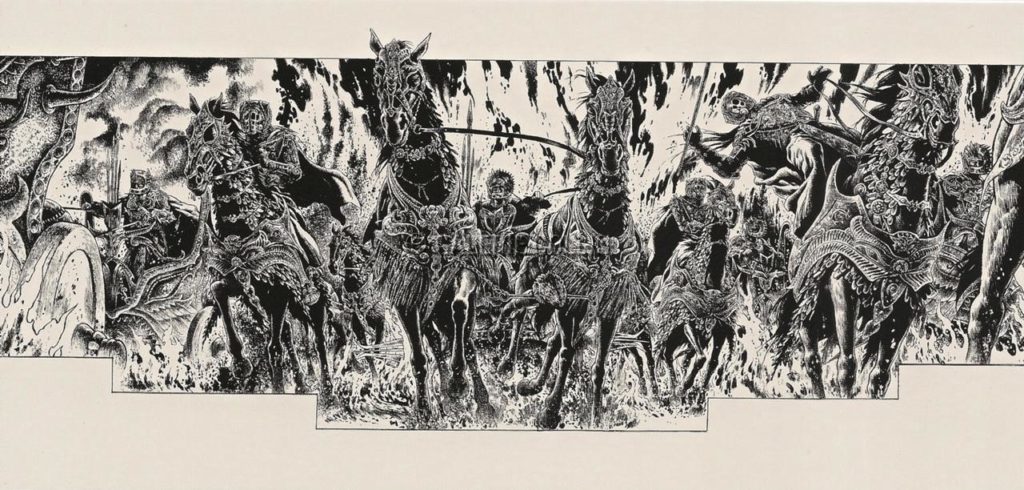

Il y a des histoires et des images que l’on ne peut oublier car elles nourrissent notre imagination, nos peurs et nos espoirs. Avec le phénomène Métal Hurlant, le monde de la bande dessinée a permis à des artistes de se révéler. Tardi, Jean-Claude Gal ou encore Jean-Michel Nicollet restent encore de véritables références de nos jours. Le scénariste Picaret a pu travailler à leurs côtés. L’album « Polonius » (éditions Futuropolis – 1977), récit passionnant d’un monde brisé, est une œuvre majeure de cette époque. Violence, cruauté, amour déçu, peste… les ténèbres prennent le pouvoir dans cette science-fiction antique.

Entretien avec Picaret (Jean-Paul Deswattenne), conteur de notre temps.

.

.

.

.

Depuis quand remonte votre lien avec le monde de la bande dessinée ?

.

.

.

.

Depuis mon enfance. Même avant de savoir lire, mes parents m’offraient des livres illustrés. J’adorais les images de western et de science-fiction. J’avais du mal à lire des textes sans illustrations. C’est un instituteur à l’école primaire m’a fortement encouragé à plonger dans le livre de Théophile Gautier, « Le Capitaine Fracasse ». J’ai adoré l’histoire.

Adolescent, j’ai continué à suivre la BD franco-belge et américaine. En 1975, je me souviens avoir vu dans un kiosque le premier numéro de Métal Hurlant, j’ai tout de suite aimé l’univers. M’étant passionné d’histoires toute ma vie, j’ai eu envie d’en raconter aussi. La première était celle de Polonius.

.

.

.

.

« Polonius » (1977) mélange science-fiction, péplum et fantastique. Comment avez-vous imaginé un tel univers à la fois beau et violent ?

.

.

.

.

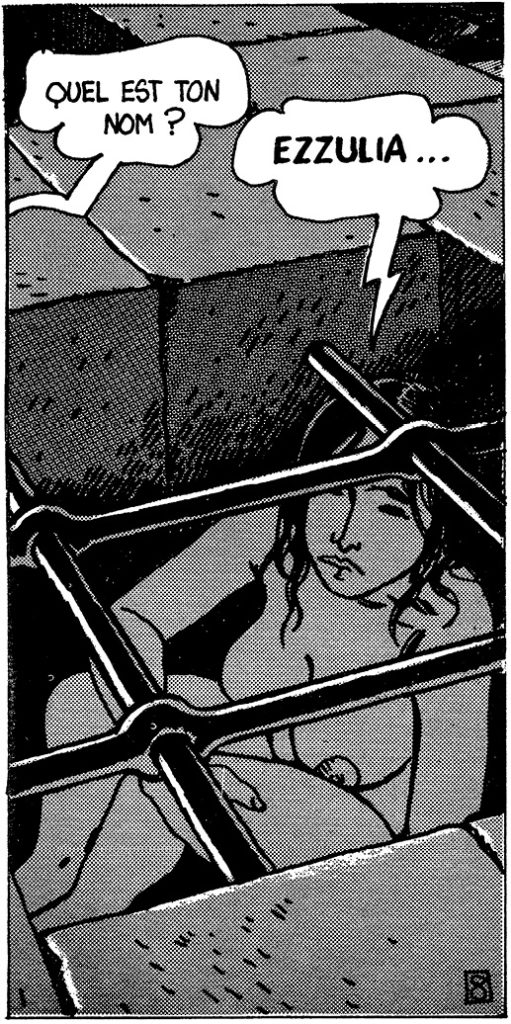

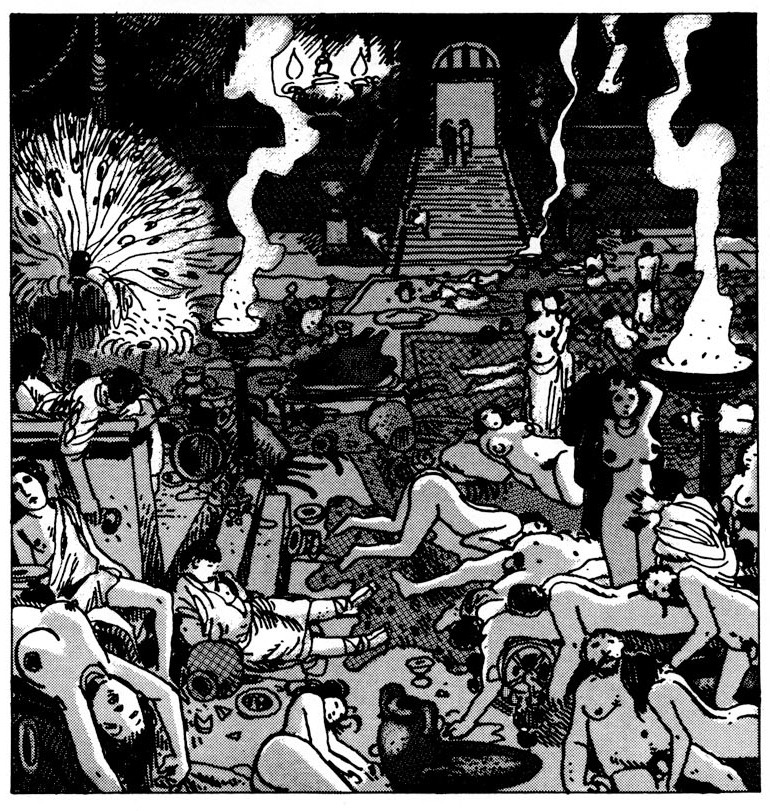

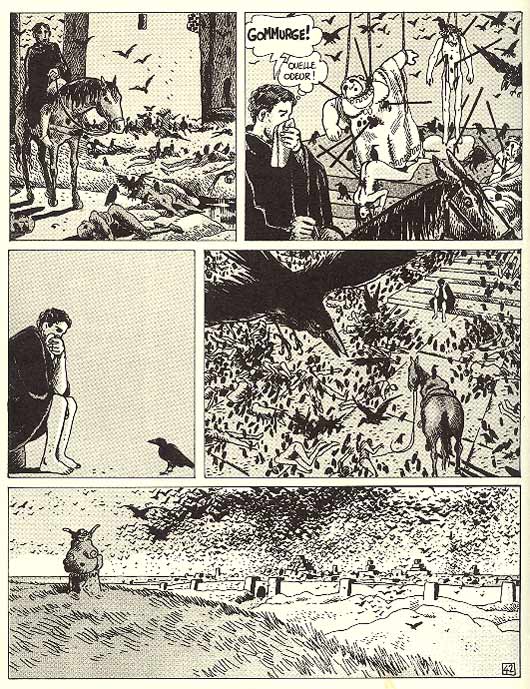

J’avais une grande inquiétude par rapport à l’état du monde. En 1975, dans les derniers jours précédents la chute de Saïgon, le Vietnam avait connu une certaine décadence et la corruption y régnait. J’avais été très impressionné par les images de chaos. J’ai eu la vision d’une destruction généralisée du monde. Je me suis imaginé que la régression serait telle que notre futur ressemblerait à une époque antique lointaine. La sauvagerie aurait mis à mal toutes les valeurs humaines. J’ai choisi le nom de Polonius car cela avait une consonnance antique.

J’avais en tête l’histoire lorsque j’ai contacté le dessinateur Jean-Claude Gal. J’étais fasciné par son univers graphique. Gal a bien aimé le scénario mais il était engagé sur la série bande dessinée « Les armées du conquérant », projet conçu par le scénariste Jean-Pierre Dionnet. Gal était engagé pour plusieurs mois. Il ne disposait pas beaucoup de temps. Alors il a pensé à Tardi pour dessiner « Polonius ». Ce dernier a trouvé le sujet intéressant et il a fini par accepter d’y participer. Il venait d’achever avec Jean-Claude Forest la bande dessinée « Ici Même ».

Pendant un certain temps, je n’ai plus eu de nouvelles. Un jour, je le rencontre par hasard dans la file d’attente d’un cinéma et nous avons relancé le projet. En une nuit, j’ai appris à réaliser un scénario de bande dessinée. Tardi est un véritable créateur qui pense absolument à tout. Il m’a enseigné qu’à chaque fin de page il doit y avoir un élément énigmatique ou au moins fort afin d’inciter le lecteur à continuer la lecture.

Tardi est un dessinateur continuellement à la recherche de nouvelles formes plastiques et esthétiques. Chacun de ses albums est différent de l’autre. J’étais émerveillé par la rigueur de Tardi et son respect pour le lecteur.

.

.

.

.

Etait-ce émouvant de voir son imagination retranscrite dans le dessin de Tardi ?

.

.

.

.

Dès les premiers croquis, il arrivait à traduire parfaitement mon imaginaire. C’était même mieux… Tardi avait tout de suite compris l’ambiance, l’esthétique et la psychologie de mon histoire.

.

.

.

.

Pourquoi avoir choisi le pseudonyme de Picaret lorsque vous étiez scénariste de bande dessinée ?

.

.

.

.

Etant militant trotskyste révolutionnaire, je ne souhaitais pas que les histoires que j’écrivais puissent être politiquement utilisées contre mon engagement.

Pour le pseudonyme, Tardi me conseille de choisir un nom avec particule. Il y avait un ton moqueur de sa part car c’est un artiste qui a beaucoup d’humour. Le nom Picaret sonnait bien. Je l’ai adopté.

.

.

.

.

.

.

.

« Polonius » devait-il être dès le départ en noir & blanc ?

.

.

.

.

J’imaginais plutôt des couleurs sombres comme celles des histoires de Jean-Michel Nicollet. Cela aurait apporté du « glauque ». Tardi voyait plutôt du noir et blanc. Je me suis rallié à son idée.

« Polonius » est d’abord sorti en feuilleton dans le magazine Métal Hurlant. Il était initialement prévu avec 64 pages mais Dionnet, rédacteur-en-chef, voulait le réduire à 40. Le format final est bon.

.

.

.

.

Quels étaient vos rapports avec Jean-Pierre Dionnet ?

.

.

.

.

C’était un personnage fantasque et fascinant. Sans lui, il n’y aurait jamais eu Métal Hurlant, ni « Polonius », ni Picaret. J’étais pétrifié de timidité à son contact. Franchement il m’impressionnait. Jean-Pierre avait tout compris avant tout le monde. Ce n’est pas pour rien, d’ailleurs, que nombre de dessinateurs sont venus à Métal Hurlant. Si la bande dessinée est devenue un art majeur, c’est aussi à Dionnet qu’on le doit. Il ne faudrait pas l’oublier.

.

.

.

.

.

.

.

« Polonius » est un récit cruel où l’homme torture l’homme. Est-ce une histoire sur la destruction ?

.

.

.

.

Malgré tout, l’humanité perdure. Elle n’arrive pas à disparaître totalement. Cependant, Polonius est brisé à la fin de l’histoire. Je suis allé il y a peu de temps au théâtre du Lucernaire à Paris pour voir l’excellente pièce « Les Travailleurs de la mer » adaptée du roman de Victor Hugo (1866). J’ai alors fait un parallèle. Le personnage de Gilliatt connaît le même destin funeste que Quasimodo dans « Notre-Dame de Paris » (1831). Polonius est également proche d’eux. Ce ne sont pas des êtres irréprochables. Chacun a été brisé par la vie mais conserve tout de même une morale.

.

.

.

.

Est-ce également une œuvre iconoclaste ?

.

.

.

.

Le terme « iconoclaste » signifie pour moi la destruction de toute représentation, et par extension ce qui ne respecte pas les normes établies. Tardi voulait tourner en dérision le genre péplum mais moi je n’avais pas envie de tourner l’horreur des temps à venir par l’humour, ce qui aurait été du cynisme débile. J’avais vraiment peur de ce qui allait se passer dans le futur. Alors iconoclaste, je ne sais pas.

« Polonius » résume un monde dans lequel se produit l’anéantissement de toutes les valeurs difficilement construites par des générations et des générations. Certains tentent de s’y raccrocher, comme Polonius, mais ils n’y parviennent plus. Ils font comme les autres : survivre d’abord ! C’est bien au-delà d’une attitude intellectuelle iconoclaste.

.

.

.

.

.

.

.

A la fin de l’histoire, Polonius émascule l’homme qu’il avait sauvé de la noyade. L’horreur l’oblige-t-il à devenir à son tour cruel ?

.

.

.

.

Dans un tel univers, toute horreur est possible. Les événements actuels en Ukraine montrent qu’un simple cycliste peut être abattu sans raison. La barbarie domine dans « Polonius » mais la violence n’est jamais gratuite. A chaque fois, je voulais dénoncer, provoquer et rappeler de quoi l’être humain peut être capable lorsqu’il perd ses repères. Il peut passer très vite du grandiose au sordide.

J’ai publié récemment deux romans qui sont le contraire de « Polonius ». Des personnages ordinaires deviennent malgré eux des héros au fil de l’intrigue. Je n’ai jamais aimé les héros qui triomphent. Le monde est plus complexe. Au cours de sa vie, un personnage peut faire de mauvaises actions comme il peut devenir un héros selon les circonstances. Tout n’est qu’affaire de bons ou de mauvais choix.

.

.

.

.

Un autre livre avec Tardi aurait-il été possible ?

.

.

.

.

Non car Tardi a son propre univers. Très tôt, il voulait raconter des histoires sur la Première Guerre mondiale et il a dessiné seul les aventures d’Adèle Blanc-Sec. Finalement, Tardi n’a pas besoin de scénariste – il sait raconter une histoire.

.

.

.

.

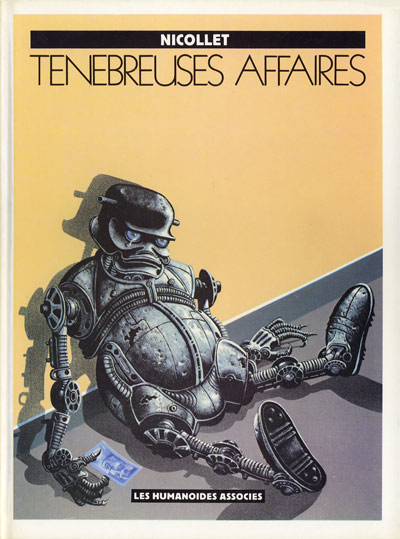

Vous avez également écrit la première histoire du livre « Ténébreuses affaires » (1979) de Jean-Michel Nicollet.

.

.

.

.

Il s’agissait de sa première bande dessinée. Jean-Michel était déjà un grand illustrateur. Je lui ai suggéré d’écrire une histoire. Au fil du projet, je me suis totalement adapté à son univers graphique. De bons artistes comme lui vous suggère des tas d’histoires par la magie de son seul dessin.

.

.

.

.

.

.

.

Avec « Le Triomphe d’Arn » (Humanoïdes associés – 1988) vous travaillez avec le dessinateur Jean-Claude Gal et le scénariste Jean-Pierre Dionnet. L’histoire qui se place durant des temps anciens voire inconnus fait-elle écho à « Polonius » ?

.

.

.

.

Lorsque j’ai montré la première version de « Polonius », cela rappelait à Jean-Claude Gal l’ambiance des « Armées du conquérant ». Même si c’est Tardi qui est devenu le dessinateur, nous sommes restés en contact. Il m’est même arrivé de partir en vacances avec Jean-Claude. Un jour, il me contacte car Dionnet souhaitait publier un numéro spécial pour le 100ème Métal Hurlant. Il fallait trouver quelqu’un qui puisse écrire rapidement une histoire de 2 pages. J’ai négocié pour 3. Je rends l’histoire et Gal me dit qu’elle ressemble beaucoup à celle du film fantastique « Amityville : La Maison du diable » (1979). Je ne l’avais pourtant jamais vu (rires). J’ai réécrit alors une histoire qui, elle, est acceptée et publiée dans Métal Hurlant.

Plus tard, Gal me contacte à nouveau car Dionnet n’a pas le temps de fournir la suite du 2ème tome de la série d’Arn. On me propose de penser à la suite. Rêvant de travailler vraiment avec Gal, je saute sur l’occasion. J’ai repris les notes de Dionnet afin de proposer les 20 dernières pages du récit. Il fallait une ligne directrice claire pour finir cette saga tout en gardant le style de Jean-Pierre. En aucun cas, je n’ai voulu m’imposer ni faire du Picaret.

Contrairement à Tardi et à Nicollet, Gal aimait les descriptions. Il voulait dessiner des plans très détaillés assez proches de l’épopée au cinéma. Gal était un dessinateur qui aimait relever des défis. Il adorait montrer le moindre détail. Tardi, quant à lui, reste plutôt dans la suggestion comme Hugo Pratt.

.

.

.

.

Dans ce travail d’adaptation, qu’avez-vous apporté dans ces 20 dernières pages ?

.

.

.

.

Je devais contourner les difficultés. Une armée contourner une montagne et cela risquait d’être trop long et de lasser le lecteur. Je l’ai alors fait passer par un réseau de grottes traversant la montagne. Il faut sans arrêt penser au lecteur surtout pour une épopée où les batailles sont l’élément principal. On a gagné du temps avec cette astuce.

.

.

.

.

.

.

.

Pourquoi n’avez-vous produit que peu de scénarios de bande dessinée ?

.

.

.

.

Au fil du temps, Métal Hurlant est devenu un magazine de grande diffusion. Par conséquent, l’esprit a changé. Métal Hurlant n’était clairement plus un fanzine. Les histoires et les formats devenaient assez proches de ce qui était produit ailleurs. Les séries s’imposaient au dépend des histoires one shot. Je ne voulais pas réaliser les histoires à répétition. A la lecture de certains albums, on peut constater que des dessinateurs se répètent. On sent l’ennui du créateur.

.

.

.

.

Vous gardez un lien avec la bande dessinée ?

.

.

.

.

Je n’ai pas vraiment rompu avec la bande dessinée. De toute façon, tous les arts narratifs de fiction s’interprètent les uns des autres – cinéma, BD, roman… A tel point que deux lecteurs ayant lu mes deux romans publiés chez L’Harmattan (« Suite mordovaque » & « Et dire qu’on ne se doute de rien ») m’ont dit avoir lu une bande dessinée sans images.

.

.

.

.

Comment peut-on écrire une bonne histoire ?

.

.

.

.

Alfred Hitchcock était le maître du suspense. Dans le film « La Mort aux Trousses » (1959), les méchants donnent rendez-vous à Gary Grant en pleine campagne américaine. Depuis l’arrêt de bus, il aperçoit en haut d’une colline une grosse automobile noire. En même temps, on aperçoit un avion qui survole les champs de maïs. La voiture descend doucement la colline. Un type au faciès inquiétant en descend observant Cary Grant de l’autre côté de la route. On pense alors que le danger est là et le spectateur, qui s’est identifié au héros, s’en inquiète. En fait, c’est l’avion qui va attaquer Cary Grant. Une bonne histoire doit toujours placer le lecteur ou le spectateur dans une situation imprévisible.

Je crois qu’il est fondamental de « jouer » avec le lecteur comme le faisait si bien l’écrivain Georges Pérec pour le roman. Il faut le surprendre là où il ne s’y attend pas.