Dans le monde de la bande dessinée, Edgar P. Jacobs reste un artiste incontournable. Merveilleux illustrateur, grand conteur et père des intrépides Blake & Mortimer, son travail, bien que rétro, reste toujours aussi fascinant.

« Le Secret de l’Espadon » (1946), « Le Mystère de la Grande pyramide » (1950), « La Marque jaune » (1956),… Tous ces albums continuent d’avoir un franc succès même au-delà des passionnés de bandes dessinées. Le style Jacobs est même étudié de près par le monde universitaire.

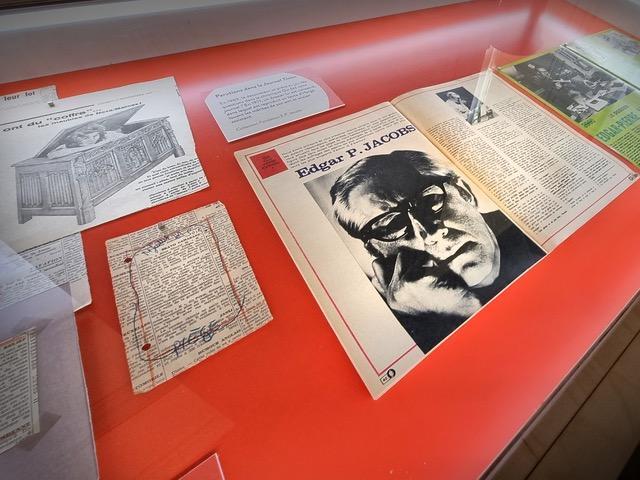

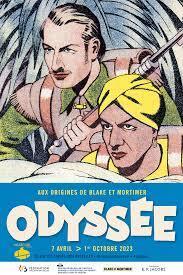

A partir d’avril prochain jusqu’au 1er octobre 2023, le Musée de la BD de Bruxelles propose l’exposition ODYSSEE – Aux Origines de Blake et Mortimer. Au travers de planches et documents originaux signés par Edgar P. Jacobs, il s’agit d’une plongée dans l’œuvre patrimoniale Blake et Mortimer dans son contexte à la fois esthétique, culturel et historique.

Entretien avec Eric Dubois, commissaire de l’exposition et membre de la Fondation E.P. Jacobs.

.

.

.

.

En quoi Edgar P. Jacobs se distinguait par rapport à d’autres auteurs et dessinateurs de son époque?

.

.

.

.

Edgar P. Jacobs était connu pour la rigueur de ses recherches préalables au scénario et au dessin de ses histoires. Comme pour son attachement à offrir à ses lecteurs du Journal Tintin des récits où se mêlent intimement réalité scientifique et science-fiction, typiques des canons du Merveilleux scientifique. Cet ancrage dans la vie quotidienne devenait alors pour lui le moyen privilégié d’entrainer ses personnages dans des aventures dignes de l’anticipation de Jules Verne, sidérant littéralement ses lecteurs, captifs de la page hebdomadaire de Blake et Mortimer. Grace au Rayon « U », publié entre 1943 et 1944 dans le Journal Bravo! Jacobs peut aussi être considéré comme l’un des pionniers de la BD de science-fiction franco-belge. C’est tout cela qui est contenu dans l’idée bien connue que Jacobs parlait à ses lecteurs comme à des adultes. Ou plus exactement comme il aurait aimé qu’on lui parle quand il était enfant. A ce titre, ses mythiques héros Francis Blake et Philip Mortimer font figures d’exception au panthéon de la BD. Gentlemen d’âge avancé avec des métiers très sérieux, qui emploient des mots compliqués sans jamais faire rire, sans cape ni super-pouvoir non plus malgré un goût prononcé pour le déguisement, ils n’avaient pas grand chose pour séduire les lecteurs de la presse jeunesse de l’époque en comparaison des autres héros. Un peu à la façon du film Titanic de James Cameron, à qui on prédisait un naufrage cinématographique, Le Secret de l’Espadon publié dès le 1e numéro du Journal Tintin en septembre 1946 se révéla, contre toute attente, un succès, alors-même qu’il proposait aux lecteurs de replonger dans le climat anxiogène de la Seconde Guerre mondiale : bombardements, combats aériens, géopolitique compliquée, seulement un an après la fin du conflit. Il y a chez Jacobs un génie du récit en BD qui fait qu’il aurait su passionner ses lecteurs en leur parlant de n’importe quoi. Il ne se l’autorisa jamais bien sûr car Il avait bien trop de respect pour eux comme de crainte de ce qu’on aurait pu penser de lui s’il n’avait pas toujours fait plus que les autres, comme si Jacobs avait été atteint du syndrome de l’imposteur. Il n’y a qu’à consulter sa correspondance avec des experts scientifiques, des conservateurs de musée et autres explorateurs tels François Balzan, auteur du livre Le Secret du Belouchistan, auprès duquel le dessinateur fit valider ses esquisses du détroit d’Ormuz. Une petite phrase de son ami, rival et maître en BD Hergé dans Les Cahiers de la Bande Dessinée résume tout : « Jacobs croit à ce qu’il fait ».

.

.

.

.

Edgar P. Jacobs a été comédien, retoucheur photographique, chanteur d’opéra (baryton) avant de devenir définitivement dessinateur. Ce parcours a-t-il permis à Jacobs d’acquérir des connaissances sur nombreux univers ?

.

.

.

.

Avant même d’exercer tous ces petits métiers des arts appliqués durant les années 1920, puis à son retour en Belgique suite au passage par l’Opéra de Lille entre 1929 et 1931, il faut rappeler que Jacobs avait un don pour le dessin. C’est un artiste dans l’âme, un romantique forcené dont le tempérament impétueux s’emportait déjà, enfant, devant les grandes compositions picturales de scènes de batailles comme les gravures historiques richement ornementées des encyclopédies et dictionnaires qu’il empruntait à la bibliothèque. Le dessin a été présent à tous les moments de sa vie, y compris durant son service militaire, lorsque Jacobs fut incorporé à Krefeld, en Allemagne, et qu’il repris le crayon pour illustrer des tableaux didactiques expliquant le maniement et l’entretien des armes à ses camarades de régiment. Un petit carnet de croquis tenu à cette époque témoigne de cette activité graphique intense. Rappelons aussi qu’avant de suivre les cours du Conservatoire Royal de Bruxelles dont il sortira médaillé avec les félicitations du jury, Edgar(d) Jacobs s’était inscrit à l’École des Beaux-Arts en compagnie de son ami et futur script doctor des Aventures de Blake et Mortimer, le peintre Jacques Van Melkebeke.

A mon sens l’expérience graphique la plus formatrice fut incontestablement celle d’illustrateur pour les catalogues des Grands Magasins de la Bourse de Bruxelles et L’Innovation. Le dessinateur y fit ses gammes dans le dessin publicitaire, dont la vocation était de déclencher le désir d’achat par un dessin précis, qui s’attachait au moindre détails pour l’exalter graphiquement. A cette époque c’est l’Art Déco qui est l’esthétique à la mode, véritable âge d’or du dessin à la main aussi car ce n’était pas encore à la photographie de faire envie au consommateur. Pour les cohortes de techniciens du dessin tels Jacobs, il fallait savoir tout dessiner, du moule à gaufre aux mobilier de salon en placage d’acajou ! Le fameux pli cassé parfait en toute circonstance des pantalons de Blake et Mortimer vient de là ! Francis et Philip sont autant les descendants en ligne droite de Flash Gordon que des figurines de catalogue de mode masculine ! Avec Thierry Bellefroid, nous avons montré quelques unes de ces illustrations exécutées à l’aquarelle et à la gouache par Jacobs lors de l’exposition Scientifiction au Musée des Arts et Métiers à Paris, en 2018. Autre conséquence directe de cette école du regard que fut la publicité, c’est l’art de l’affiche. Que Jacobs maîtrise à la perfection et qu’il transfère évidemment dans ses illustrations de couverture d’album. Prenez l’Espadon et ses deux couvertures originales, Le Piège diabolique ou encore L’Affaire du collier. Le produit y occupe la place centrale, les couleurs sont chatoyantes, le dessin de caractères est impeccable. Ce n’est pas pour rien que Franquin disait de Jacobs qu’il savait faire des images inoubliables. Chaque couverture est une véritable leçon pour tout graphiste un peu sérieux. A l’instar de l’illustration de couverture de La Marque jaune, si souvent copiée mais jamais égalée. C’est une icône du XXe siècle. Et ce Mu encerclé quel logo ! Aussi fort que le logo LU dessiné pour l’entreprise de biscuits nantais par Raymond Loewy à la même époque.

.

.

.

.

Sous l’Occupation, Jacobs reprend en catastrophe la bande américaine Flash Gordon pour le magazine Bravo!. Qu’apporte le récit et le dessin de l’auteur belge à Gordon l’intrépide ?

.

.

.

.

J’aurais plutôt envie de renverser la question, et demander qu’apporte Flash Gordon à Edgar P. Jacobs ? En effet, cette expérience fut aussi courte que formatrice pour lui, puisqu’elle ne dura en tout et pour tout que cinq semaines. Cinq planches furent publiées avant que l’Occupant allemand n’interdise la publication de ce qui passa évidemment pour une propagande pro-américaine à peine voilée. Pour Jacobs, qui signa de son nom quatre des cinq planches, ce « pastiche » comme il le dit lui-même dans son autobiographie Un opéra de papier Les mémoires de Blake et Mortimer, publiée chez Gallimard en 1981, ce fut l’occasion de faire rien moins que de la BD pour la première fois. Et jeter les bases de sa future grammaire d’auteur complet. Beaucoup d’éléments issus de Gordon l’Intrépide, c’est ainsi qu’il était connu dans en Belgique, se retrouvèrent ensuite dans Le Rayon « U » et plus tard encore dans Blake et Mortimer. Il y a une espèce d’évolution darwinienne entre eux, avec des caractères qui disparaissent et d’autres qui apparaissent. La parenté est indéniable. En comparant les planches de Gordon dessinées par Jacobs à celles d’Alex Raymond, on voit que Jacobs chercha d’abord à singer le dessinateur américain en décalquant des personnages et des éléments de décors précédents. Il copia parce que c’est ce qu’on lui avait demandé de faire. Et sans doute aussi poussé par l’urgence de la situation, car il n’y eu aucune interruption de publication entre les deux versions. Or comme on sait qu’il dessinait extrêmement bien, copier ne peut s’expliquer que ce point de vue. Dès la planche 2, dont on conserve le précieux calque original dans les archives de la Fondation E. P. Jacobs, le dessinateur trouva ses marques et imprima son style réaliste empreint de grandeur à ce space opera à succès. On sent un imaginaire commun aux deux dessinateurs, influencés par les grands films populaires des années 1930 tels Tarzan deW. S. Van Dyke ou King Kong de Merian C. Cooper & Ernest B. Schoedsack, où se mélangent allègrement la préhistoire, l’ethnographie paternaliste et les archétypes de genre. Tout ça confère à Flash comme au Rayon « U » qui le prolonge, un climat de science-fiction de pacotille assez naïf, mais c’est aussi ce qui fait leur charme désuet comme beaucoup d’œuvres de cette époque. Replacés dans leur contexte, de tels strips faisaient naturellement sens et emportaient les gamins vers d’autres rives, sans doute aussi captivés qu’émoustillés par la présence d’héroïnes comme Dale Arden la compagne de Flash, qui préfigure le personnage de Sylvia, à la fois vulnérable et forte. Je serais donc assez réservé sur les raccourcis qu’on a pu lire au sujet du Rayon « U », et qui réduisent l’œuvre à un pur plagiat d’Alex Raymond, comme si le dessinateur américain avait tout inventé. Je vois plutôt les ressemblances entre eux comme le signe de leur appartenance à une même nébuleuse culturelle qui agglomérait alors l’archéologie, la fiction, les récits de voyage et d’anticipation, type Verne, Doyle, Wells, Kipling, le tout véhiculé au cinéma par des films et des feuilletons populaires, qui en fixèrent pour toujours les archétypes. De tels codes et schémas narratifs existaient avant Jacobs et Raymond, dès Homère en fait. Et se prolongent aujourd’hui dans les séries Netflix et les comics contemporains : l’île mystérieuse, le trésor légendaire, l’homme sauvage, le minerai de pouvoir… Odyssée, qui donne son titre à l’exposition consacrée au Rayon « U » au Centre Belge de la Bande Dessinée à compter du 7 avril 2023 évoque ces affinités électives entres les œuvres.

.

.

.

.

.

.

.

.

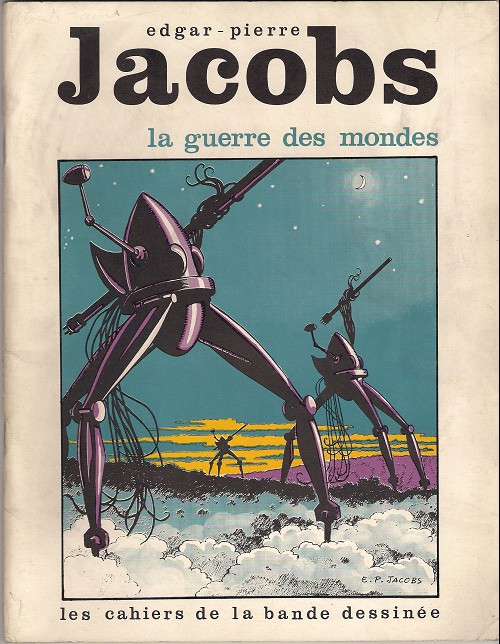

En choisissant d’illustrer La Guerre des mondes (1901) du britannique H. G. Wells, Edgar P. Jacobs montre-t-il une autre invasion, celle de l’armée allemande en Belgique en 1940 ?

.

.

.

.

La guerre exerça autant de contrainte sur la vie et la personnalité d’Edgar P. Jacobs que sa passion pour l’opéra et le dessin. C’est entre autre sous cet angle que Daniel Couvreur et moi avons mené le commissariat de l’exposition anniversaire Le Secret des Espadons au Centre Belge de la Bande Dessinée, à l’automne 2021, pour les 75 ans de Blake et Mortimer. N’oublions pas que le dessinateur naquit en 1904 et vécu son adolescence durant la Première Guerre. Avec un père agent de police municipale à Bruxelles, féru de conquêtes napoléoniennes, qui emmenait la famille Jacobs en pèlerinage sur les champs de bataille de Belgique, ajoutez-y la fascination pour la grande peinture d’Histoire esthétisant la violence et le sacrifice au service de la justice et de la liberté. Et vous obtenez Edgar P. Jacobs, dessinateur humaniste avec une conception militaire du monde : les bons d’un côté et les méchants de l’autre. Ce manichéisme assumé se retrouve dans Blake et Mortimer et constitue même l’un des pivots d’une bonne histoire pour l’auteur, qui le revendiquait ouvertement.

Il y a donc sans doute de la Seconde Guerre mondiale dans les illustrations au fusain de La Guerre des mondes publiées dans Tintin simultanément aux premières pages du Secret de l’Espadon, oui. Mais au fond, je crois que l’universalisme des histoires de Jacobs tient aussi au fait qu’il dépeint toutes les guerres. Armé de son crayon, le dessinateur s’est attaqué à l’idée-même d’oppression politique, territoriale et mentale. Ses albums les plus guerriers – l’Espadon, L’Énigme et Le Piège – témoignent en ce sens d’une même tentative d’exorciser les blessures d’un homme qui perdit son frère André au début de la Seconde Guerre mondiale. Sans se lancer dans une vaine psychanalyse de comptoir, la coïncidence de cette perte et la création d’un opéra de papier réécrivant l’Histoire sur un mode uchronique ressemble fort à de la résilience par la BD.

Les illustrations pour La Guerre des mondes sont aussi très personnelles pour Jacobs au sens où il emploie sa technique de prédilection, le fusain, dont les gris veloutés lui permettent de grandes audaces dans les clairs-obscurs. Ce que la ligne claire hergéenne proscrit totalement. Il employa cette technique qui lui ressemble tant par sa théâtralité également pour une série d’illustrations célébrant la victoire des Alliés, publiées à la Libération dans de petits fascicules tels la revue ABC. A ce propos encore, on peut noter que dans Le Secret de l’Espadon, la séquence dans le désert du Makran fut traitée avec ce même outil charbonneux et que le résultat est très séduisant pour qui aime le côté charnel et sensuel du dessin. C’est l’anti ligne claire. Jacobs était un expressionniste contrarié, c’est évident au regard de ses travaux au fusain très marqués par l’esthétique du cinéma allemand de l’époque. Cet outil a enfin une dimension symbolique indéniable puisqu’il permet de créer à partir de bois calciné. Dessiner au fusain c’est en ce sens remonter au mythe-même du dessin. Vous sauver, c’est l’histoire de cette jeune fille qui, la veille du départ à la guerre de son amoureux, traça le contour de son ombre sur la paroi de la grotte où ils s’était retrouvés.

.

.

.

.

Le Tintin dessiné par Jacobs est-il plus réaliste par rapport à celui d’Hergé selon vous ?

.

.

.

.

Si vous faites ici référence à la mission de premier assistant de Hergé qu’occupa Edgar P. Jacobs à compter du 1e janvier 1944, c’est indéniable, en comparant les strips originaux en noir et blanc publiés dans Le Petit Vingtième aux albums en couleur publiés par Casterman après Guerre, la patte de Jacobs saute aux yeux. Sa connaissance en matière d’histoire du costume notamment comme le fait de dessiner d’après modèle dans la rue et les collections des grands musées bruxellois, assure aux aventures du petit reporter une vraie plus-value. Jacobs et Hergé sont comme deux opposés qui s’attirent. Chacun se reconnaissant en l’autre et le complétant. Hergé était préoccupé par le gag visuel avant tout. Le décor, les détails et encore davantage la couleur étaient secondaires voire même contre-productifs. Pour Jacobs au contraire, ce qui comptait c’est d’accréditer l’action par une quantité de petits détails aidant le lecteur à y croire par l’émotion. Les deux ensemble constituent sans doute une espèce de perfection dans l’art du récit séquentiel en image, qui a largement contribué à faire de Tintin la figure tutélaire de la Bande Dessinée.

Côté réalisme, de quoi parle t-on au fond ? Le dessin de Jacobs est réaliste certes, mais sans pour autant être photo-réaliste à la façon d’un Alex Raymond dont il était question plus haut. Ni dans le genre du réalisme magique d’un François Schuiten dans Les Cités obscures, qui se réclame de Jacobs et lui a rendu un vibrant hommage dans son Blake : Le Dernier Pharaon. C’est pour moi une leçon quant à la façon de rendre hommage à un auteur. Avec le recul qu’on a aujourd’hui, on pourrait aller jusqu’à dire que le réalisme de Jacobs tient davantage à sa capacité à anticiper la réalité de demain qu’à se conformer à la réalité de son temps. Edgar P. Jacobs avait en effet cette capacité rare, et pas qu’en BD, cette prescience disons, lui permettant de formuler des hypothèses scientifiquement fondées, mais qui en leur temps semblaient complètement folles. Il est troublant de constater que ses albums les plus prophétiques tels Le Secret de l’Espadon ou Le Piège diabolique ont été censurés ! Il n’y a pas de hasard. Jacobs avait anticipé l’effondrement de l’Europe, l’influence majeure de l’Asie, mais aussi le drone de combat, la montre connectée, le jet-pack, les clones… et l’avenir lui a donné raison !

.

.

.

.

En 1946, avec Le Secret de l’Espadon, les Aventures de Blake et Mortimer débutent. Est-ce clairement une bande dessinée qui dépeint assez justement le contexte de cette époque post Seconde Guerre mondiale ?

.

.

.

.

Je ne suis pas historien, mais Le climat de l’album très anxiogène et fortement polarisé entre deux blocs politiques me parait très juste. La position centrale qu’occupe l’Europe, exsangue, ruinée par six années de conflit, comme la menace latente d’une troisième guerre mondiale est un fait avéré. En cela Jacobs est un fin chroniqueur de son époque c’est certain. Remarquez que près de quatre-vingts ans après, la zone du détroit d’Ormuz est encore souvent dans l’actualité. C’est bluffant. Par contre l’effacement volontaire des Etats-Unis au profit d’un Empire Britannique héroïque face au tyran Basam Damdu tient d’une pure licence poétique, autorisant l’auteur à réécrire l’histoire quand ça l’arrange.

Au fond, via la bande dessinée, Edgar P. Jacobs s’employait à transmettre des clés de compréhension du monde moderne à la jeune génération, à laquelle il s’identifiait forcément, dans la mesure où elle vécut, comme lui, une jeunesse brisée par la guerre. J’ai l’intuition que Jacobs essayait au mieux de ses moyens de vulgariser ce monde devenu soudain si compliqué. J’entend vulgariser au sens noble, non pas pour fabriquer du consentement et ramollir les cerveaux juvéniles. Mais bien les aider à se construire sur la base de valeurs morales précises. Alors oui, il y a de l’impérialisme politique et culturel chez Jacobs, une vision autoritaire et plutôt pyramidale de la société, dont quelques uns seulement assurent le salut de tous les autres, tels des chevaliers des temps modernes. Et ce schéma a ses limites. Mais quel vent de fraicheur ça a dû être pour les jeunes lecteurs. Avoir enfin accès à du contenu aussi stimulant, compliqué à lire, mais qui donnait tant à penser de semaine en semaine ! La densité des pages de Blake et Mortimer était une marque de respect du lecteur, pour lui en donner le plus possible, il ne faut pas l’oublier !

Je suis toujours émerveillé par la façon si ingénieuse qu’avait Edgar P. Jacobs de captiver ses lecteurs avec des sujets pointus sans les prendre pour des idiots. Le Secret de l’Espadon, c’est 144 pages d’un récit haletant dans lequel le dessinateur déploya un véritable arsenal graphique fait d’illustrations, de dessins techniques, de schémas et de plans qui concourent à rendre visuellement éloquente la question de la communication en temps de guerre, qui doit demeurer secrète, comme le dit le titre. Et ce, tout en prenant à parti le lecteur régulièrement, tour à tour témoin, espion ou complice des protagonistes, c’est prodigieux. Du pur point de vue graphique, Le Secret de l’Espadon est aussi le parfait reflet de son époque avec tous les modes d’emploi qu’on créait alors pour apprendre à la population à domestiquer les appareils électroménagers importés par le Plan Marshall. On est un peu avant Mon Oncle de Jacques Tati, qui prit dans ses films un malin plaisir à interroger cette modernité sensée simplifier la vie alors qu’elle la complique terriblement.

.

.

.

.

En quoi y a-t-il du Edgar P. Jacobs chez Olrik, grand antagoniste de Blake et Mortimer ?

.

.

.

.

Un antagoniste grandement nécessaire attention ! Sans Olrik, Blake et Mortimer n’auraient rien à faire ni de monde à sauver. Alors pensons le trio Blake, Mortimer et Olrik comme un moteur et son carburant. L’un ne va pas sans l’autre si on veut que la machine jacobsienne tourne à plein régime. Olrik est le symétrique des deux héros et est aussi intelligent qu’eux à n’en pas douter. Jacobs l’a décrit comme une espèce d’ange déchu, cynique et désabusé roulant pour son propre compte. Affublé d’un grade de colonel acquis on ne sait comment, il est à la fois ce méchant d’opérette un peu ridicule mais aussi terriblement attachant car il fonctionne avec un code d’honneur façon pègre de cinéma, qui en fait une figure du Mal assez superbe aussi, tel un Fantomas, un Arsène Lupin ou encore un vilain décadent de James Bond. Le fait qu’Olrik reconnaisse en Blake et Mortimer des ennemis dignes de lui qu’il se refuse à abattre quand il en a l’occasion, prouve qu’il a autant besoin d’eux qu’eux de lui. D’ailleurs, Blake aurait pu le laisser périr dans les tentacules du calmar géant dès Le Secret de l’Espadon mais il le sauva ! L’héroïsme de Blake et Mortimer ne se mesure qu’à l’aune du mal incarné par Olrik. Ces trois là sont chacun une des facettes de la personnalité d’Edgar P. Jacobs. Olrik est la part d’ombre du dessinateur, le traitre en puissance, le faux-jeton, celui qu’on enfouit tous au fond de soi et qu’on maintient dans l’ombre. A l’opéra, de tels rôles étaient tenus par des barytons, dont le timbre de voix correspond bien à cette fêlure de l’âme… Il n’y a pas de hasard. Olrik ressemble physiquement aussi à Jacobs, surtout quand il était jeune. Dans les archives personnelles de l’auteur, on conserve à ce sujet de magnifiques photos de famille. Edgard est habillé façon gangster durant la Prohibition, avec petite moustache cheveux gominés et chapeau à large bord. C’est Olrik tout craché !

.

.

.

.

La Marque jaune est-il selon vous l’album le plus complet d’Edgar P. Jacobs ?

.

.

.

.

La Marque jaune est indéniablement l’album le plus connu du grand public. A la fois très hergéen dans le dessin et très jacobsien dans le climat et le traitement de la lumière. Il fait la synthèse des deux conceptions de la Bande Dessinée que nous évoquions plus haut. Ancré dans son époque tant en regard de l’actualité avec le couronnement de la Reine Elisabeth II, qu’avec la propagande sur des expériences de contrôle du cerveau menées de part et d’autre du rideau de fer. C’est du pur Jacobs, extrapolant à partir du réel pour plonger dans un scénario catastrophe, avec un Olrik à contre-emploi. Pour autant, je ne dirais pas que cet album est le plus complètement jacobsien. Je ne trouve à lui reprocher, il est captivant de bout en bout et chaque case est un chef d’œuvre de précision cinématographique. Cet album c’est de l’horlogerie suisse, du grand art. Mais ma préférence va au Piège diabolique. Sans doute qu’en cela je reste encore très marqué par cette histoire car Thierry Bellefroid et moi lui avons consacré une exposition intitulée MachinaXion, au Château de La Roche-Guyon l’année dernière, pour les 60 ans de sa publication en album en Belgique. Comme je le disais, cet album a subi les foudres de la censure et fut interdit de publication en France pendant cinq ans. Vous imaginez ça aujourd’hui pour une BD ?

Cet album a ma préférence parce qu’il est à la fois fort et fragile. L’idée du voyage dans le temps en un tel lieu est d’abord géniale, fallait oser. Contemporain du film The Time Machine de George Pal, lui-même inspiré du roman éponyme de Wells, on retrouve des inspirations évidentes dans les pages les plus science-fictionnelles. Mais toujours mises à la sauce Jacobs, avec dinosaure, guerre thermonucléaire, passage par le Moyen-Âge en remontant vers un futur apocalyptique… Tout cela à cause de la curiosité maladive de ce cher Mortimer, piqué au vif par un héritage laissé à son attention par son ennemi, juré le professeur Miloch Georgevitch. C’est Faust. Le thème de la curiosité scientifique qui obsède Jacobs depuis qu’il découvrit l’opéra Faust de Gounod joué au Théâtre des Galeries de Bruxelles un soir de décembre 1917. C’est là, à treize ans, que Jacobs tomba sous le charme de l’opéra et que celui-ci devint une passion autant qu’un paradigme pour donner sens au monde : costume, décor, tirade interminable, musique, chant, exaltation des sentiments au travers de thèmes éternels. Pour comprendre Jacobs il faut toujours revenir à l’opéra car c’est sa matrice.

Alors oui, dans Le Piège diabolique, la séquence médiévale est faiblarde et on sent que Jacobs s’est fait aidé par les époux Funcken pour ces strips historiques sans audace au niveau des décors. Mais tous les personnages sont bien de la main de Jacobs. Pour concevoir les séquences de combat de Mortimer en combinaison de voyageur temporel, le dessinateur a noircit des centaines de pages de croquis, dont on a pu exposer une partie. On pourrait dire que cet album est le testament d’auteur de Jacobs, car avec la censure qui l’a frappé, c’est Jacobs qui a été atteint atteint. Et il ne s’en est jamais remis. Après cela, le dessinateur ne s’aventura plus jamais dans la science-fiction dystopique. Le Piège diabolique est pour moi sans aucun doute l’album le plus complet de Jacobs car celui qui lui ressemble le plus. Comme une espèce de géant aux pieds d’argile version BD. Il n’y a pas de faille dans La Marque jaune, de ce point de vue, il ne peut être complètement jacobsien. Tant pis si je ne me fais pas que des amis en disant cela.

.

.

.

.

Blake et Mortimer peuvent-ils être des personnages comiques ?

.

.

.

.

Rien n’est impossible. Il y eu de nombreuses parodies de Blake et Mortimer. Certaines mêmes publiées du vivant de Jacobs. Hommages au Maître et à ses héros toujours exemplaires que les dessinateurs se sont amusés à caricaturer dans leur flegme ou leur langage un brin suranné. A ma connaissance il n’y a guère que deux moments « comiques » dans toutes les Aventures de Blake et Mortimer. Le premier dans l’Espadon avec la séquence du vol de l’Aile rouge d’Olrik, lorsque Mortimer dévalise le bar de son ennemi et apparait les bras chargés de bouteilles, goguenard. Et puis dans L’Énigme de l’Atlantide, avec cette scène de bain antique décalée, lorsque Mortimer, encore lui, crache un jet d’eau tel un personnage de Hergé ou de Disney. Il y a bien aussi la voisine qui ressemble à une sorcière dans S.O.S. Météores ou cette fameuse mise en abime dans l’album L’Affaire du collier, quand Gros Louis lit sa propre histoire dans le Journal Tintin… Ou à la dernière page de ce même album Olrik qui exhale de rage dans sa case en médaillon, apprenant qu’il s’est encore fait rouler, mais est-ce « comique » ?

La menace n’est jamais bien loin dans Blake et Mortimer, même lorsque les deux héros sirotent un verre au Centaur Club. Edgar P. Jacobs ne lâche pas prise jusqu’à la dernière page, ce n’est pas son genre de faire rire les lecteurs, cela reviendrait à placer une soupape pour réguler la pression du récit. Le fameux humour britannique n’a pas sa place malgré l’anglophilie teintée de belgitude de l’auteur. On pourrait aussi penser que le dessinateur a sciemment écarté le registre de l’humour pour creuser son propre sillon, moins formaté scénaristiquement, à l’écart des autres auteurs du Journal Tintin. Le créneau du gag était occupé par un maître du genre en double-page centrale après tout, ce n’est pas rien comme concurrence.

.

.

.

.

.

.

.

.

Les Aventures de Blake et Mortimer permettent-elles à leur auteur d’explorer une certaine fascination pour le fantastique ?

.

.

.

.

Oui indéniablement. Ce fantastique s’apparente au registre du Merveilleux scientifique dont Jules Verne est le fondateur incontesté. Il a inspiré toutes les générations d’auteurs, d’illustrateurs et de cinéastes qui ont suivi. Mais dès son époque en réalité, ses feuilletons furent transposés sur scène puis à l’écran. Des opérettes fééries d’Offenbach furent montées parfois quelques mois à peine après publication du Voyage dans la Lune dans la presse. Au cinéma on pense à Georges Méliès évidemment, avec sa version savoureuse de cette même histoire. Les Martiens et les Sélénites que cite Edgar P. Jacobs, qui ont remplacé dans l’imaginaire le chevalier et le magicien d’antan, c’est Jules Verne et H. G. Wells qui les ont vu débarquer sur Terre en premier. On ressent l’influence de tels auteurs sur Jacobs, le plus souvent anglo-saxons, jusque dans son choix de nom de plume. Beaucoup de lecteurs ont cru voir en Jacobs un anglais à cause de ce E. P. Jacobs mystérieux qui sonnait comme H. G. Wells. Ça aussi c’est un masque derrière lequel se cachait l’auteur. Si j’osais, je dirais que dessinateur de Bande Dessinée fut un rôle de composition pour Jacobs et qu’il le tint à la perfection.

Pour en revenir à la question de la fascination pour le fantastique, il y a chez Jacobs une peur qui le taraude, celle de l’effondrement civilisationnel. C’est ça dont traitent les Aventures de Blake et Mortimer au fond et rien d’autre. Alors le fantastique devint pour l’auteur une espèce de projection hors du réel, une forme de récit utopique si vous voulez, qui lui permit d’extrapoler cette peur et la mettre à l’épreuve pour voir comment tout ça pourrait évoluer, plutôt dans une direction catastrophique en l’occurence. La technologie est au cœur du problème, ce qui pourrait laisser penser deux choses, que je crois fausses : Jacobs serait passéiste. Et il se méfierait du progrès scientifique. Il n’y a pas de nostalgie chez Jacobs, cette confusion est liée selon moi à la défense constante de l’autorité et du recours à la force si nécessaire qui est un modèle politique archaïque. Et pour la science, le risque ne vient pas tant de son progrès que de son éventuelle récupération par des individus mal intentionnés : scientifiques trop curieux ou hommes d’état peu scrupuleux. Reconnaissons à Jacobs qu’en l’espèce, le XXe siècle ne manqua pas d’exemples fameux.

.

.

.

.

Les scénaristes et dessinateurs qui ont ensuite travaillé sur les aventures de Blake & Mortimer ont-ils selon vous été fidèles à l’univers d’Edgar P. Jacobs ?

.

.

.

.

C’est une question épineuse. Non pas parce qu’il me serait impossible d’être pleinement sincère à ce sujet si j’étais invité à porter un jugement sur les albums des successeurs de Jacobs. Mais parce que la question de la relation au modèle en général traverse toute l’histoire de la création et que c’est une question ouverte. Tel que je vois les choses, il y a deux options : Prendre Jacobs comme objectif à atteindre, donc indépassable. Ou bien le prendre comme point de départ, et donc le dépasser, au risque de l’emmener ailleurs. Si la première place le successeur dans une posture de respect, elle le maintient simultanément dans une position d’infériorité qui conditionne l’infériorité du résultat. Donc la déception est obligatoire et elle blessera toujours le lecteur quelque part, à la moindre défaillance dans la copie. Et sans parler du respect de l’œuvre et du droit moral de l’auteur… En résumé si c’est mal copié c’est perdu. Et si c’est trop bien copié, le pastiche n’en est que plus flagrant. C’est la double-peine car la comparaison est inévitable. Faut-il alors interdire les reprises ? Je ne crois pas, car ces nouvelles histoires donnent aussi beaucoup de plaisir et maintiennent l’œuvre en vie. Et qu’elles captent, parfois, quelque chose de l’ineffable magie d’un Blake et Mortimer qu’on lirait pour la première fois. A quoi cela tient, je ne sais pas. Une espèce de tension entre texte, dessin et couleur, un subtil jeu de regard, une dramaturgie mieux sentie dans la composition ou le découpage saccadé dont Jacobs avait le secret ? L’aura du Maître se fait soudain sentir et on plonge en enfance, vainquant la mort. On rêve tous de relire un Jacobs pour la première fois !

Cette première voie est celle suivie par les successeurs de Jacobs, guidés dans leur entreprise par l’idée de s’adresser au « lecteur nostalgique » comme l’a si bien dit Yves Sente, scénariste de nombreux albums de Blake et Mortimer qui ont tous très bien marché. Preuve que le public apprécie le boulot qui est fait depuis vingt ans. L’autre voie, dont je me sens plus proche intellectuellement quand je conçois une exposition, c’est celle suivie par François Schuiten dans son Dernier Pharaon, carte blanche co-écrite avec Jaco Van Dormael, Thomas Gunzig et Laurent Durieux à la couleur, publié en 2019. Cet album échappe à la loi des séries. Comme si soudain il y avait un multivers jacobsien façon Marvel ou DC Comics et que des mondes parallèles existaient, permettant aux auteurs d’explorer d’autres options. Ce que ces quatre là on fait est pour moi exemplaire à plus d’un titre. Car ils n’ont pas essayé d’imiter l’apparence d’un album de Jacobs avec ses archétypes et ses clins d’œil (que les fans attendent pour instantanément les regretter) mais en ressuscitant l’esprit transgressif de Jacobs et tout ce qui faisait de lui un auteur à part. Dont l’intérêt commercial tenait aussi à cette marginalité. J’avoue avoir attendu Le Dernier Pharaon avec autant d’impatience que d’inquiétude parce que mon amitié comme mon admiration profondes pour François Schuiten auraient pu fausser ma lecture et m’obliger à aimer « son » Blake et Mortimer. Et sachant à quel point Jacobs a compté dans la formation artistique du dessinateur des Cités obscures, c’était suicidaire de se lancer dans une telle aventure ! Mais j’ai aimé cet album sans réserve car j’y ai trouvé ce que j’espérais : le meilleur de Jacobs et le meilleur de Schuiten conjugués dans une même forme signifiante. Avant tout, cet album a du sens, et il se positionne vis à vis de son époque. Les auteurs ont pris parti afin d’accompagner le lecteur dans sa propre quête. En transgressant les codes des reprises établis depuis L’Affaire Francis Blake par Jean Van Hamme. Le Dernier Pharaon évite ainsi les écueils de la copie pour être une véritable re-création. Le merveilleux jacobsien est bien là, entre technologie, archéologie et ésotérisme, avec ce caractère prophétique qu’on avait perdu depuis Le Piège diabolique. Cette carte blanche visionnaire anticipait d’ailleurs de quelques mois des images d’ensauvagement de nos villes durant le confinement en 2020. Seuls Jacobs avait réussi cela avant. François Schuiten est un humaniste qui pense en images et dont les histoires, comme les expositions, invitent à méditer sur notre temps. S’il y a une forme de fidélité à chercher avec les Blake et Mortimer de Jacobs, elle est là.

.

.

.

.