« Set Europe ablaze » (Mettez le feu à l’Europe) lance le Premier ministre britannique Winston Churchill au nouveau service secret, le SOE, proposé par le docteur Hugh Dalton, ministre de la Guerre économique, en Juillet 1940. Le Special Operations Executive avait pour mission de soutenir les divers mouvements de résistance des pays d’Europe occupés par l’Allemagne ainsi que, progressivement, de tous les pays en guerre y compris en Extrême-Orient.

Partout, le SOE a frappé l’ennemi en suivant les ordres de Churchill. C’est bien ses agents qui notamment assassinèrent le 4 Juin 1942 Heydrich, l’adjoint direct d’Himmler.

N’ayant plus de guerre, l’armée dite secrète de Churchill est dissoute le 30 Juin 1946.

Marcel Jaurant-Singer fut un des agents du SOE. Parachuté en Saône-et-Loire dès mars 1944 et en opération jusqu’en Août de la même année, il nous raconte ses faits d’armes et sa participation à une nouvelle Europe.

Dès l’été 1940, vous tentez de rejoindre l’Angleterre par l’Ile de Jersey. Comment fut vécue la défaite de la France par votre famille ?

Comme un accident. Pour moi, la guerre continuait et la seule question était de trouver un moyen d’y participer… Et toute la famille (si l’on peut parler de famille, car mes parents ne vivaient pas ensemble) était du même avis. Mon père exprimait ses vues de façon particulièrement audible, et Vichy l’a arrêté dès la fin d’Octobre 1940, l’internant à Pellevoisin avec les ministres de la République, lui qui n’était qu’un Français « ordinaire » (lieutenant de réserve de cavalerie, il avait, quand même, en 1939, été chargé de la censure des journaux financiers- il était coulissier à la Bourse- et de celle des périodiques du genre « Candide », « Gringoire » et « Je suis partout » et il n’avait certainement pas épargné la presse collabo…). Evidemment, les premiers contacts n’ont pas été faciles, les ministres se demandant ce que cet inconnu faisait là… Mais ils ont bientôt compris quel homme était mon père et des liens d’amitié se sont tissés.

Au début de 1941, mon père a fait la grève de la faim et- en mars- il a été « libéré » et, placé en résidence forcée et surveillé à Lyon.

Tout cela avait attiré l’attention des services alliés. Toujours est-il que mon père a été approché par des responsables britanniques et français ; et qu’ainsi j’ai rencontré chez lui, en tout cas dès 1942, des gens comme le R.P. Chaillet (Témoignage Chrétien), Georges Oudard (La France Intérieure) et le major Bodington, adjoint du colonel Maurice Buckmaster, chef de la section F du Special Operations Executive.

Mon père continuait à manifester ses opinions haut et fort : ainsi, au restaurant,

en exigeant que l’on retourne, ou retournant lui-même, l’inévitable portrait de Pétain qui, disait-il, lui coupait l’appétit…

Et j’ai commencé à « travailler » en portant messages et publications.

Puis, les « contacts » de mon père lui ont dit que je pourrais être plus utile si j’allais suivre une formation appropriée en Grande-Bretagne (j’avais déjà fait une tentative en 1940, au départ de Blainville, mais j’avais été arrêté par les Allemands).

Cette fois-ci, je devais passer par l’Espagne. La traversée des Pyrénées a été l’épreuve de ma vie.

L’entraînement en Grande-Bretagne fut également une nouvelle épreuve.

La formation était très « mesurée » adaptée aux possibilités de chacun. Après un nouvel échec (arrestation des guides juste devant moi), j’étais arrivé à Londres avec Jean Regnier, chef du groupe auquel j’étais intégré et avec qui je suis revenu en France en opérations. Il avait été chasseur alpin et était exceptionnellement costaud, plus fort même que les moniteurs et donnant l’impression d’être à la promenade, allumant une cigarette en fin d’exercice comme si de rien n’était… Pour ma part, je n’étais pas brillant, mais les moniteurs n’insistaient jamais. Ainsi, un jour, on m’a dit de grimper en haut d’un poteau, à un mètre ou un mètre cinquante duquel pendait une corde, et on m’a dit de sauter du poteau et d’attraper la corde pour descendre… J’ai refusé, disant que je n’étais pas là pour risquer de me tuer, et le moniteur n’a rien dit.

De même, un autre jour, appelé à ramper sur un sol boueux pour passer un labyrinthe, j’ai fait l’exercice, et… déclaré que je souhaitais aller prendre un bain, ce qui m’a été accordé. On nous jaugeait, on ne nous forçait pas. Nous étions, je crois, observés en permanence par des psychologues ou des psychiatres.

Pensez-vous que le SOE a bien rempli sa mission initiale « de mettre le feu à l’Europe »?

Je ne sais pas si nous avons vraiment mis le feu à l’Europe mais par mon expérience au sein de mon réseau et par ma connaissance des réseaux voisins, je peux dire que nous avons fait du bon travail.

Y’avait-il des tensions avec le MI6 (le service de renseignements extérieurs des Britanniques) ?

Je n’ai rien ressenti ; mais je comprends que des agents dont le métier qui a besoin de discrétion n’apprécient pas le voisinage de personnages qui s’emploient à faire du bruit !

J’ai été radio, et j’ai formé des radios ; mais les circonstances ont fait aussi de moi un chef de maquis et un saboteur, et certainement l’ambiance, alors (la présence policière), n’a pas facilité les choses aux agents de renseignement, s’il y en avait dans le voisinage…

Au sein du SOE, vous sentiez-vous toujours comme un combattant français ?

Je me suis toujours senti parfaitement français. Mais nous étions conscients, Regnier et moi, que nous étions officiers de l’armée britannique. Je me suis abstenu de participer au défilé de la libération de Chalon, et Regnier et moi nous ne nous sommes en rien mêlés aux discussions et distributions de postes qui ont suivi : nous avons considéré que notre mission était achevée et sommes simplement partis. J’ai gardé les meilleurs contacts dans « ma » région, car je n’y ai jamais gêné personne…

Dans la nuit du 2-3 mars 1944, vous êtes parachuté avec Regnier dans la région de Roanne et vous prenez contact avec les réseaux de résistance. Réfléchit-on aux dangers durant une telle mission ?

Je peux vous dire que notre arrivée en opération est bien la seule fois où je n’ai pas eu peur en sautant en parachute. Regnier, lui, n’avait aucune appréhension ; il sautait mais a u passage, il s’accrochait sous l’avion, ce qui le faisait arriver au sol au-delà du point d’arrivée prévu…

u passage, il s’accrochait sous l’avion, ce qui le faisait arriver au sol au-delà du point d’arrivée prévu…

Mon saut d’arrivée s’est bien passé (j’ai sauté le premier) ; mais l’endroit, très vallonné, n’était pas idéal, et les bagages de mon camarade sont arrivés dans l’eau du barrage de la Tâche ! L’avion était passé au-dessous de Cabourg, puis s’était détourné vers La Baule pour prendre la Loire à son embouchure et en remonter le cours jusqu’au confluent avec le Renaison.

Qu’avait dit vos supérieurs dans l’éventualité d’être capturé par l’ennemi. Etiez-vous prêt à cette possibilité ?

Cela faisait partie du programme mais je n’ai pas été préparé à cette éventualité…

J’étais radio ; mais pas particulièrement rapide, loin de là. Dès mon arrivée en France, j’ai cherché de vrais professionnels et, grâce à mon père, je suis entré en contact avec un centre de contrôle radiogoniométrique où j’ai pu puiser. Le premier à nous rejoindre, Martial Durand, m’a remplacé dans la fonction.

J’avais installé tous mes postes dès la première semaine d’opérations. Après je n’ai plus eu à transporter- ni à faire transporter- un poste. Je ne transportais que les cristaux, ce qui, évidemment, était moins encombrant et moins voyant.

Savez-vous ce que les Allemands et la Milice connaissaient de votre réseau, le réseau Mason?

Non, je n’ai jamais su ce que les Allemands pouvaient connaître de notre réseau. Mais je prenais- nous prenions- les précautions d’usage : Regnier et moi évitions tout contact direct, et nous essayions, chacun de notre côté, de couvrir, dans la mesure du possible, les opérations que nous montions… Ainsi, après avoir reçu un collègue et du matériel sur un terrain, j’ai fait partir deux éclaireurs successivement avant de m’engager sur la route par laquelle nous devions regagner notre base, et ce sont ces éclaireurs qui ont constaté que les Allemands nous attendaient et avaient déjà mis le feu à l’une des maisons où nous devions aller.

Ce jour-là, ils ont trouvé ma veste et mes papiers, que je n’avais pas emportés et que notre hôtesse (qui a été arrêtée et déportée) avait laissés dans l’entrée. Mais la mobilisation de juin m’avait déjà suffisamment « exposé » pour que je sois parfaitement connu. J’ai simplement eu de la chance.

Est-ce que vous sentiez une méfiance des services secrets britanniques envers la résistance (majoritairement communiste)?

Non. Nous étions libres de travailler avec tout le monde ; et c’est ce que nous faisions. Notre seule exigence était l’efficacité : nous ne nous intéressions pas aux étiquettes ; j’ai ainsi été en contact avec les FTP (un des messages que nous avons utilisés- La Sarcelle était un bon camarade- évoquait la mémoire d’un chef de maquis communiste), avec des gens de l’Armée Secrète et même, me semble-t-il des royalistes.

Après le Débarquement, vous avez commencé une campagne de harcèlement envers les troupes allemandes en déroute (destructions de ponts, attaques sur les routes, sabotages).

Est-ce que le sentiment de victoire était palpable ou il y avait toujours du danger selon vous ?

J’ai passé la nuit du 5 au 6 Juin, à Buxy, pour une fois à mon « domicile », et- au petit matin- l’un des chefs de la Résistance du lieu est arrivé chez moi. « Armand- c’est le prénom sous lequel j’étais connu dans la région- ils ont débarqué. Les hommes vous attendent sur la place » ! Et effectivement, les hommes du canton (environ 300 hommes) m’attendaient, les responsables locaux, considérant que, seul officier parachuté opérant dans la région et en contact avec Londres, j’avais qualité pour prendre le commandement du secteur.

Je n’étais évidemment pas préparé à ce genre d’exercice ; mais j’ai fait face et prévenu Londres en demandant que l’on m’envoie un instructeur qualité. Londres, bien sûr, avait d’autres chats à fouetter, et j’ai donc dû me débrouiller. Et j’ai vite décidé de faire mouvement vers le sud, où je savais pouvoir trouver l’encadrement nécessaire. J’ai formé un petit détachement de neuf hommes connaissant parfaitement la région, que j’ai chargé d’aller, par les voies les plus rapides, prévenir les responsables de la région de Saint-Gengoux, et j’ai pris la tête du gros de la troupe pour l’y conduire plus au large des présences ennemies. Hélas, le détachement a eu un accident qui a fait deux blessés. Neuilly, ce hameau, a été détruit par l’ennemi qui, en outre, a assassiné les hommes du détachement et trois civils ! Nous étions le 12 Juin, deux jours après le drame d’Ouradour. Pour éviter le pire, j’ai décidé de dissoudre le maquis et renvoyé les hommes chez eux.

Avec la perte de certains de vos hommes, pensiez-vous aux responsabilités ?

Elles pesaient sur moi évidemment. Mais il n’y avait pas d’autre solution et les hommes dont beaucoup avaient l’âge de mon père, me faisaient confiance (certains, que j’ai eu la chance de mieux connaître, chez qui j’ai vécu, me traitaient tout à la fois comme le chef qu’ils s’étaient donné, et comme le fils que j’aurais pu être).

Dans la « troupe » qui s’était réunie sous mes ordres, il y avait un lieutenant, qui avait connu la guerre précédente, et un jeune aspirant (ingénieur de l’Institut Géographique National qui se trouvait en mission cartographique dans la région avec un technicien et un jeune stagiaire, qui avaient également « rejoint »). Les autres n’avaient ni expérience, ni formation. Et personne n’avait déjà un bazooka… J’ai essayé de leur montrer le fonctionnement des mitraillettes Sten ; mais ces armes, si elles sont pratiques et simples à utiliser, sont aussi imprévisibles… A la première démonstration (heureusement, je tenais, comme il convient, l’arme dirigée vers le sol), un coup est parti tout seul. J’ai renoncé à poursuivre.

Nous nous sommes intégrés aux formations en place, et Regnier et moi avons participé à la bataille de Laives (pas « nos hommes », qui n’étaient pas suffisamment préparés). Le secteur a, bientôt, été libéré. Nous avions notre ligne de chemin de fer (de Givry à Cluny), un hôpital militaire et même un camp de prisonniers.

Comment étiez-vous perçus par les SAS (Special Air Service) ?

J’ai reçu un détachement commandé par le lieutenant Hilaire Colcombet, fort surpris de se trouver en territoire libéré. Je l’ai emmené à Saint Gengoux pour lui faire rencontrer Regnier, l’invitant à sortir de la voiture et à me suivre. « Mais…Je suis en uniforme », « Oui, mais ici, nous sommes chez nous ». Il n’en revenait pas.

Peu après, il reçut l’ordre d’attaquer les troupes ennemies qui remontant la nationale 6 (nous avions fait remarquer que nous les « traitions » déjà avec nos bombes plates ou nos mini-bombes lancées avec des sarbacanes, mais cela ne convenait pas à l’Etat-major). Regnier et moi nous sommes joints à eux, mais nous avons refusé que « nos » hommes interviennent. Le résultat n’a pas été brillant : les Allemands, ayant un ennemi concret à combattre, ont mis leurs mortiers en action, puis ont attaqué Laives, et fait de nombreuses victimes civiles avant de se retirer. Et les SAS ont perdu la moitié de leur effectif.

Avez-vous eu des prisonniers allemands ?

Oui. Les derniers avaient 15 ans! Nous les gardions le moins possible, les cédant aux autorités militaires de la région. Mais j’en ai gardé pendant environ une semaine et, si certains pleuraient, un autre était véritablement enragé et prêt à tout pour tuer encore : Nous avons finalement dû l’attacher.

A la gare de Chalon-sur-Saône, les « Allemands » étaient de vieux autrichiens. A Chagny, nous avions des « Mongols » [NDLR : des russes blancs] au teint jaune et aux yeux bridés.

![TURKLEGION9[1]](http://leparatonnerre.fr/site/wp-content/uploads/2018/07/TURKLEGION91-300x229.gif)

Le livre « Des Anglais dans la Résistance : Le SOE en France 1940-1944 » a été longtemps interdit en France pendant de longues années. Est-ce que ce fut difficile de raconter votre histoire au fil des ans ?

Jean-Louis Crémieux-Brilhac nous a rendu un immense service : C’était un Français libre important, un historien reconnu, et son avant-propos à la traduction française de l’ouvrage de M.R.D. Foot (SOE in France), « Des Anglais dans la Résistance », a redressé les choses :  la sortie en France de cette traduction (l’original anglais a été publié en 1966) a été retardée, sinon bloquée, par les autorités britanniques, pour ne pas indisposer de Gaulle, et Crémieux-Brilhac ne mâche pas ses mots : « La fin d’un scandale… » (on avait trop longtemps laissé croire, et cru, que la Résistance avait exclusivement était soit gaulliste, soit communiste).

la sortie en France de cette traduction (l’original anglais a été publié en 1966) a été retardée, sinon bloquée, par les autorités britanniques, pour ne pas indisposer de Gaulle, et Crémieux-Brilhac ne mâche pas ses mots : « La fin d’un scandale… » (on avait trop longtemps laissé croire, et cru, que la Résistance avait exclusivement était soit gaulliste, soit communiste).

J’étais à Luxembourg en 1966, et me suis immédiatement procuré l’ouvrage ; et j’ai, depuis rassemblé toutes les éditions parues aussi bien en français qu’en anglais (Anglais- HMSO- 1966, et 1967 ; Frank Cass Publishers 2004—Français- Taillandier- 2008 et, dans la collection Texto, 2011).

Après votre mission en Bourgogne, vous intégrez le BCRA. Quelles étaient les grandes différences entre les services secrets britanniques et les services secrets français?

Je ne sais pas parce que le BCRA ne m’a pas vraiment utilisé. Ma seule mission a été de ramener à Paris le fils (un grand costaud) et les papiers (une énorme malle) de Pierre Brossolette. J’ai atterri à la Surveillance du Territoire, où j’ai été commissaire stagiaire. J’étais à Paris et en ai profité pour passer deux examens de Droit, et pour participer à la création de l’association des anciens des réseaux relevant de la section F du SOE (j’ai été son premier secrétaire fédéral).

Puis, un coup de téléphone du colonel Buckmaster m’a amené à aller à Bruxelles et à y commencer une carrière internationale comme assistant du directeur des missions de l’Agence Interalliée des Réparations, dont la plus grand partie du personnel avait servi dans les diverses sections du SOE (le secrétaire général, britannique, Nigel Sutton, avait été l’homologue de Buckmaster au sein du PWE- Political Warfare Executive).

Vous rejoignez ensuite l’Autorité Internationale de la Rhür.

Je suis passé ensuite à l’Autorité Internationale de la Rhür, où je suis devenu chef du « Registry », une sortie de secrétariat central gérant le courrier et les archives. J’ai constaté que, si le Grand-Duché de Luxembourg était membre de l’institution, il n’y avait pas de personnel luxembourgeois. J’ai signalé la chose au Représentant du Luxembourg, qui m’a demandé de m’en occuper. C’est ainsi que j’ai pris contact avec le Secrétaire Général des Affaires Etrangères, et recruté un luxembourgeois, et trois luxembourgeoises, dont celle que j’ai épousée!

Puis vous participez à la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier (CECA) Toutes ces actions ont eu pour objectif de contribuer à l’expansion de l’économie, au développement de l’emploi et du niveau de vie des citoyens mais ce fut surtout un élément pivot de la construction européenne. Comment voyez-vous l’Europe d’aujourd’hui avec notamment le départ du Royaume-Uni de l’Union européenne?

J’ai vécu l’Europe du début : six pays du même niveau économique et social, dont on pouvait penser qu’ils s’associeraient plus étroitement un jour. L’élargissement a, de toute évidence, beaucoup compliqué les choses, et les institutions sont maintenant de gigantesques administrations qui me paraissent presque étrangères, tant elles sont loin de ce que j’ai connu (A mon arrivée, à la fin de 1952, nous étions une cinquantaine ; à mon départ, lors de la fusion des Communautés, en 1968 ; il y avait cinq directeurs généraux administratifs : trois directeurs généreux classiques de l’administration, un directeur général de l’Euratom chargé des Ecoles Européennes ; et moi, chargé des questions statutaires à la Haute Autorité !).

On m’a proposé un poste à Bruxelles ; j’ai préféré m’en aller…

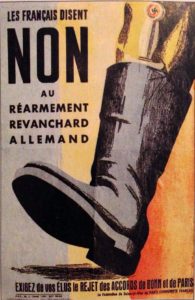

Vous étiez dans cette démarche de rapprochement France-Allemagne alors que l’opinion publique était en désaccord.

Je suis devenu secrétaire général adjoint de l’Office franco-allemand pour la Jeunesse, dont la structure était alors différente de ce qu’elle est aujourd’hui : le secrétariat général coordonnait le travail de deux « directions », l’une en France (d’abord à Paris, puis à Versailles, avec le secrétariat général), l’autre en Allemagne, à Rhöndorf, avec une antenne du secrétariat.

Et les secrétaires généraux assuraient les relations publiques (mon collègue allemand en France, et moi en Allemagne).

J’ai toujours été bien reçu en Allemagne, et je n’ai jamais eu l’impression que l’opinion publique française n’approuvait pas ma mission. L’Office, d’ailleurs, si sa structure a été réduite pour d’évidentes raisons financières, existe toujours et, me semble-t-il, travaille avec efficacité, souvent en liaison avec les services de la Commission Européenne, mêlant avec succès, le franco-allemand/européen au strict franco-allemand.