Entre 1562 et 1598, la France va connaître 8 guerres de religion. 36 ans d’affrontements entre catholiques et protestants avec des régions entières déchirées et ravagées. La multitude de tentatives de paix permettront finalement l’Edit de Nantes de 1598 promulgué par le nouveau roi de France Henri IV- protestant devenu catholique. La paix dans le royaume avait un prix. Le terme de « guerres de religion » a été employé pour la première fois par le grand historien du XIXème siècle Jules Michelet et reflète parfaitement le climat de cette seconde moitié du XVIème siècle. Alors que les différents belligérants s’affrontaient dans les villes et les campagnes, les débats théologiques ont continué partout en Europe. Le Languedoc n’est pas une exception. Rallié très rapidement à la Réforme, la région va connaître tous les aspects de la guerre et va même y façonner une certaine identité.

Entretien avec Philippe Maurice, Chargé de recherches à l’EHESS et au CNRS, sur les guerres de religion dans le Languedoc.

En quoi les guerres de religion au cours de la seconde partie du XVIème siècle ont-elles marqué les territoires même les plus reculés ?

La réforme s’est propagée dans tout le royaume de France par l’intermédiaire des intellectuels et des marchands. Le Christianisme a toujours vu se développer, parfois s’opposer, des mouvements réformistes et conservateurs. La papauté a parfois accepté les réformes souhaitées par la base, parfois elle les a rejetées en accusant les réformistes d’hérésie. Au début du XVIe siècle, dans les universités, les débats (« disputationes ») confrontent ceux qui dénoncent les abus de l’Eglise catholique orthodoxe dirigée par Rome et ceux qui s’opposent à toute réforme et défendent la papauté. Le rejet par les réformistes porte sur des points matériels qui les choquent, telles que les indulgences reçues en versant de l’argent à l’Eglise ou en faisant un pèlerinage pour obtenir le pardon des péchés. Sur le plan théologique et doctrinaire, les réformés donnent une priorité absolue à la Bible, nouveau et ancien testament, et accordent une moindre valeur aux textes qui n’ont pas été directement inspirés par la parole divine. C’est pourquoi les pasteurs seront surtout désignés comme « ministres de la parole de Dieu ». Ils rejettent aussi la messe, la confession, et ne reconnaissent de valeur qu’à deux sacrements, le baptême et la Sainte Cène. La nature du Christ lors de l’Eucharistie est aussi l’objet de divergences. Elle le sera même entre diverses tendances réformées.

Dès lors, les théologiens, les juristes, et les autres savants des universités débattent. Les étudiants assistent à ces querelles intellectuelles. Quand les bacheliers, les licenciés, les maîtres et les docteurs quittent les villes universitaires pour rentrer dans leurs pays, certains partent enthousiasmés par les idées nouvelles et les diffusent dans leurs provinces. Les bourgeois qui se rendent dans les grandes cités pour leurs affaires certains d’entre eux se laissent imprégner par cette richesse intellectuelle et participent également à la diffusion des idées nouvelles dans les milieux de la haute aristocratie, mais aussi dans les plus petites villes, dans de petits villages perdus dans les montagnes.

étudiants assistent à ces querelles intellectuelles. Quand les bacheliers, les licenciés, les maîtres et les docteurs quittent les villes universitaires pour rentrer dans leurs pays, certains partent enthousiasmés par les idées nouvelles et les diffusent dans leurs provinces. Les bourgeois qui se rendent dans les grandes cités pour leurs affaires certains d’entre eux se laissent imprégner par cette richesse intellectuelle et participent également à la diffusion des idées nouvelles dans les milieux de la haute aristocratie, mais aussi dans les plus petites villes, dans de petits villages perdus dans les montagnes.

Les premiers réformés, d’abord luthériens, puis calvinistes en France, ne veulent pas une nouvelle religion. Ils sont catholiques et se revendiquent comme tels. Ils souhaitent simplement réformer l’Eglise. Le théologien Théodore de Bèze, ami et successeur de Calvin, utilise même dans un premier temps le terme de « catholiques anciens » pour définir les réformés (voir Alain DUFOUR, « Théodore de Bèze, poète et théologien », Droz, Genève, 2009). Un peu plus tard, dès 1592, le pasteur et théologien Jean de Serres, qui deviendra bientôt historiographe du roi Henri IV, voudra réunir les Eglises de France (catholique et réformée). Dans son ouvrage, « Harmonie », il développe l’idée que les réformés sont les catholiques anciens alors que les papistes sont les catholiques nouveaux qui ne suivent pas les textes anciens, à savoir la Bible, et qui utilisent donc des textes plus récents. Toutefois, à ce moment, la rupture entre les catholiques et les réformés sera devenue telle qu’un tel propos ne peut plus être entendu et Jean de Serres sera même durement critiqué par son maître, Théodore de Bèze.

Le refus de la réforme par la papauté et par le roi de France a été une véritable déchirure pour les réformés. Il a fallu bien du courage pour les premiers réformés. Les Luthériens étaient pourchassés, condamnés à être brûlés comme hérétiques. Psychologiquement, ils durent accepter d’être exclus des cimetières où gisaient leurs parents, leur famille. Pendant plusieurs décennies, il leur fallut dissimuler leur adhésion à ce qui allait devenir « la Religion réformée » ou « Religion prétendue réformée ». Jusqu’au moment de la rupture. Cette rupture commença sans doute officiellement lors du premier synode des églises réformées organisé à Paris en mai 1559. Dès lors se dessine l’organisation des églises de France avec leur Confession de foi qui permettait d’unir les réformés d’obédience calviniste.

Les réformés de France s’organisent en dix-huit provinces dont celle du Bas-Languedoc s’étendant de Montpellier à Marvejols. Et, si jusqu’à présent les réformés subissaient le martyr et renonçaient généralement à la violence suivant en cela les conceptions de Calvin, ils allaient dès lors prendre les armes pour se défendre et pour défendre leur foi.

Comment peut-on expliquer que certaines zones au sein même de provinces restent catholiques et d’autres deviennent protestantes ?

Tout d’abord, de grandes figures vont influencer les choix régionaux. Le Gévaudan (actuel département de la Lozère) est à ce titre exemplaire. Le baron de Peyre, rapidement converti aux nouvelles idées, entraînera avec lui une grande partie de ses vassaux, nobles ou roturiers. Son influence s’étend sur Marvejols, première ville royale du Gévaudan, dont il est le coseigneur, et sur sa baronnie située au nord de cette ville. Au contraire, Mende, dont l’importance est alors à peu près égale à celle de Marvejols, est le siège du diocèse et par conséquent a capitale de l’évêque. Mende reste catholique. Dès lors, le Gévaudan est partagé entre catholiques orthodoxes et réformés.

Le fait qu’une ville soit le chef-lieu d’un diocèse et donc ville d’un évêque ne la met pas forcément à l’abri de la nouvelle religion. Nîmes est un bon exemple de cette situation puisqu’il s’agit de la ville épiscopale et que, malgré la présence de l’évêque, Nîmes deviendra l’une des plus puissantes villes huguenotes du Languedoc. Elle sera même considérée et perçue comme la seconde Genève et l’on s’adressera à son Consistoire pour obtenir des pasteurs. Lors de la Michelade, le 29 septembre 1567, les réformés tueront plusieurs dizaines de catholiques et l’évêque sera contraint de fuir. Il est vrai que l’évêque de Mende était un grand seigneur féodal puisqu’il était comte du Gévaudan alors que l’évêque de Nîmes était simplement évêque.

considérée et perçue comme la seconde Genève et l’on s’adressera à son Consistoire pour obtenir des pasteurs. Lors de la Michelade, le 29 septembre 1567, les réformés tueront plusieurs dizaines de catholiques et l’évêque sera contraint de fuir. Il est vrai que l’évêque de Mende était un grand seigneur féodal puisqu’il était comte du Gévaudan alors que l’évêque de Nîmes était simplement évêque.

Un autre facteur pouvait jouer. Une sorte de tradition moins pratiquante, moins catholique, plus orientée vers la vie communautaire. C’est le cas dans les Cévennes, dans le sud du Gévaudan, où le peuple et la noblesse adhéreront majoritairement à la réforme, dès 1561. Or, à la fin du moyen-âge, de nombreux testateurs cévenols consacrent beaucoup moins de legs pieux aux églises que dans les autres régions du Gévaudan, et privilégient les legs destinés à la communauté d’habitants par le biais de repas anniversaires. Il semble que cette région soit prédisposée à une certaine prudence face à l’Eglise romaine et que ses habitants soient alors prêts à recevoir le message de la réforme (voir Philippe Maurice, « la religiosité cévenole dans le Gévaudan du XVe siècle », dans « Causses et Cévennes. Revue trimestrielle du club cévenol, 107e année, n° 3, 2002, p. 511).

Enfin, bien entendu, l’arrivée d’un pasteur doué pour le prêche contribue a favoriser le développement de la réforme. François Thérond fonde ainsi l’Eglise réformée de Marvejols en décembre 1561, mais aussi dans la foulée celles de Meyrueis, Barre, Florac et Saint-Etienne-Vallée-Française dans les Cévennes. Guillaume Mauget instaure celles de Nîmes et d’Uzès en 1559 et de Montpellier en 1560. Ces fondateurs sont immédiatement accompagnés par d’autres précurseurs, tel Jacques de Chambrun qui est aux côtés de Thérond à Meyrueis dès le début de 1562 et qui rejoint Mauget à Nîmes en mars de la même année.

Bien que favorables à la Réforme, certaines populations rurales n’ont brusquement pas modifié leurs coutumes et habitudes. Comment les pasteurs ont-ils vécu de tels rites ?

Vous avez raison. La première génération de réformés demeure souvent accrochée à certaines coutumes, voire ce que les réformés appellent des superstitions. Les pasteurs eux-mêmes n’échappent pas aux pratiques religieuses dans lesquelles ils ont été élevés. Ainsi, le 17 mars 1562, Jacques Pineton de Chambrun, pasteur de Nîmes, se fait-il réprimander pour « n’uzer plus de patenostre ». Toute son éducation religieuse l’avait poussé à utiliser son chapelet et les habitudes sont difficiles à oublier.

Les registres du Consistoire de Nîmes rapportent même des faits plus graves : des réformés nîmois qui assistent à la messe à Toulouse ou Avignon où ils sont en déplacements. Les personnages les plus mûrs s’y rendent car ils veulent simplement se recueillir et qu’il n’y a pas de temple. Les plus jeunes y vont par curiosité, pour voir comment cela se passe. Les coupables sont censurés et doivent exprimer leur regret.

Un réformé pouvait s’égarer en toute bonne foi. Il y a déjà une différence entre les Luthériens et les Calvinistes sur des questions théologiques. Les réformés de France ont, nous l’avons vu, rédigé la Confession de foi des Eglises de France et Calvin souhaite qu’elle s’applique dans tout le royaume pour unir les Eglises dans un même mouvement, une même pratique, une même foi. De plus, les synodes nationaux, dès celui de Paris, s’appliqueront à fixer une Discipline ecclésiastique unique. Dès lors, chaque synode national confirmera les articles ou en modifiera certains selon les questions qui se posent à la base. Le système est, pouvons-nous dire, démocratique. Les assemblées des colloques (le colloque peut avec prudence être comparé au diocèse), les synodes provinciaux (qui pourraient avec tout autant de prudence être comparés aux archevêchés), soulèvent parfois des questions de discipline qui sont répercutés pour être étudiés aux synodes nationaux. Quand un article est voté à la majorité des voix, il est adopté et répercuté, renvoyé, aux synodes provinciaux pour approbation.

Le problème des règles se posa principalement dans les premières années car les premiers pasteurs étaient souvent élus par la communauté locale et pouvaient d’une part ne pas être de bon théologiens, d’autre part ne pas être parfaitement informés de la théologie réformée. La compagnie des pasteurs de Genève, et pour tout dire Calvin, puis Théodore de Bèze, luttèrent contre cette pratique trop démocratique qui faisait que n’importe qui pouvait devenir pasteur, même un personnage peu au fait de la théologie réformée. Le théologien réformé Jean Morely défendait cet idéal démocratique d’élection du pasteur. Il fut d’abord soutenu par Jeanne d’Albret, par Coligny, et par les princes réformés français, mais il fut abandonné face à l’opposition de Théodore de Bèze. Ce dernier parvint à le faire condamner lors du synode national de la Rochelle en 1570, tenu en présence de Jeanne d’Albret, d’Henri de Navarre, d’Henri de Condé, et de plusieurs autres grands seigneurs, mais aussi lors du synode de Nîmes de 1571. Dès lors, les pasteurs devaient être nommés par plusieurs autres pasteurs et présentés au peuple pour approbation.

condamner lors du synode national de la Rochelle en 1570, tenu en présence de Jeanne d’Albret, d’Henri de Navarre, d’Henri de Condé, et de plusieurs autres grands seigneurs, mais aussi lors du synode de Nîmes de 1571. Dès lors, les pasteurs devaient être nommés par plusieurs autres pasteurs et présentés au peuple pour approbation.

Sur le terrain, les ministres de la parole de Dieu se heurtaient à de nombreux problèmes, mais leur première arme était le prêche. En mars 1562, alors que le culte réformé est interdit dans la ville de Nîmes, Jacques de Chambrun aurait prêché devant douze milles croyants dans les fossés de la ville, hors les murs. Même si le chiffre est peut-être exagéré, la foule était présente, prête à écouter la parole de Dieu. La cathéchèse était un autre moyen de guider les croyants.

Mais, enfin et surtout, l’un des outils les plus efficaces pour lutter contre les dérives peut être identifié comme étant le Consistoire. Ce dernier regroupait tous les hommes majeurs ayant prêté serment sur la Confession de foi. Dirigé par les pasteurs, assistés des diacres et des anciens qui étaient annuellement élus, le Consistoire se réunissait généralement une fois par semaine, avec parfois des séances extraordinaires pour régler des questions urgentes ou des problèmes qui n’avaient pas pu être réglés lors de l’assemblée ordinaire.

Le Consistoire évoque et règle tous les problèmes qui surviennent. Il n’a aucun pouvoir juridictionnel, les réformés s’étant engagés à ne jamais empiéter sur les droits juridictionnels du roi, mais il jouit de plusieurs armes redoutables, la censure, qui interdit de participer à la Cène, et l’excommunication qui exclue de l’Eglise. Le consistoire décide de l’organisation de la communauté réformée, demande des subsides, propose d’envoyer des députés auprès du roi ou des princes, et procède ainsi à toutes sortes de démarches administratives et diplomatiques, mais, il exerce aussi un rôle de police des moeurs. Si un homme abuse d’une femme ou la frappe, si une femme s’habille trop légèrement, si un père envoie son fils étudier dans une université catholique, si des hommes se battent ou jouent aux dés, si l’on fait des fêtes dansantes, il convoque les coupables devant l’assemblée pour un rappel à l’ordre. Le consistoire charge aussi les pasteurs, les diacres, ou les anciens, de se rendre chez les coupables pour les sermonner. C’est d’ailleurs assez simple car chaque quartier de la ville est sous la responsabilité d’un ancien qui connaît les habitants. La communauté est surveillée et contrôlée.

Comment de simples marchands, commerçants et paysans ont-ils pu devenir officiers et nobles pendant les guerres de religion ?

La guerre est une activité nobiliaire. Cependant, beaucoup de nobles ont rejoint l’armée royale ou celles des princes. Une partie des nobles qui sont restés dans leur province se chargent de défendre leurs châteaux ou leurs maisons fortes et n’ont guère les moyens, ou l’envie de s’aventurer au dehors. Les cadres issus de la noblesse manquent donc sur le terrain et la place est laissée libre pour de nouveaux chefs, pour des capitaines issus des milieux roturiers. Le terme « capitaine » est trompeur car il désigne aussi bien le paysan qui tient une tour pour le chapitre de Mende avec deux ou trois autres paysans, que le chef d’une bande armée composée d’une dizaine d’hommes, que le commandant d’une troupe de plusieurs dizaines d’hommes, ou que le meneur d’une armée (voir Véronique Larcade, « Les capitaines gascons à l’époque des guerres de religion », Editions Christian).

Le Gévaudan offre un cas remarquable, celui du capitaine Mathieu Merle. Ce dernier, fils d’un artisan d’Uzès, s’était destiné à la carrière militaire comme arquebusier dans la compagnie de Jacques de Crussol, seigneur d’Uzès. Puis, il avait quitté ce baron pour entrer au service du baron de Peyre. En 1572, le baron de Peyre, capitaine réformé assez redoutable, était venu à Paris pour le mariage de son maître, Henri de Navarre, et il y fut assassiné, au Louvre, comme bien d’autres. Mathieu Merle échappa au massacre et parvint à rentrer en Gévaudan. Là, il se lança dans une guerre effrenée contre les catholiques et s’illustra remarquablement, prenant des places, s’emparant même de Mende. Il mit la ville épiscopale à rançon et parvint ainsi à acquérir du baron d’Apcher, seigneur catholique, les baronnies de la Gorce et de Salavas. Henri de Navarre et les princes réformés traitaient avec lui et le reconnaissaient comme baron.

Cet exemple est exceptionnel par l’ampleur de la réussite sociale, toutefois, plus modestement, tant dans les rangs des catholiques que des réformés, des bourgeois, des artisans, voire des paysans, qui commandèrent des troupes finirent par s’intégrer à la noblesse. Les compagnies qu’ils avaient commandées n’étaient pas sans rappeler les compagnies qui, tout au long de la guerre de Cent ans avaient ravagé le royaume. En 1586, Marvejols fut prise par l’armée de Joyeuse, elle fut pillée et détruite, au point que, trois ans plus tard, le parlementaire Jacques de Thou, qui passait par là témoigna du chaos qui régnait, seule quelques maisons ayant subsisté. Les chefs des compagnies pillaient les villages, les bourgades, et rançonnaient leurs prisonniers, n’hésitant pas à massacrer ceux qui ne pouvaient pas payer (voir Philippe Maurice, « Les capitaines issus du peuple, pendant les guerres de religion, au XVIe siècle, en Gévaudan », dans « Revue du Gévaudan », 2020, p. 51).

Toutefois, la reconnaissance sociale de ces capitaines ne fut pas forcément due à l’argent et aux rançons qu’ils avaient pu accumuler, c’est le service armé qui les propulsa au-dessus de leur condition d’origine. Ces personnages s’étaient illustrés les armes à la main et avaient tenu le rôle normalement imparti aux nobles.

Les mercenaires étrangers ont-ils marqué les esprits des populations françaises ?

Les catholiques comme les protestants ont en effet fait appel à des mercenaires, même si ces derniers n’avaient pas la même religion. En effet, des mercenaires réformés pouvaient se battre au service des catholiques et vice et versa.

La venue de mercenaires suisses en France a d’ailleurs renforcé le rôle de Genève. Le duc de Savoie (catholique) a tenté à plusieurs reprises de prendre la ville réformée. Cependant, les rois de France craignaient que le duc de Savoie ne devienne trop puissant en s’emparant de Genève qui était une position clé pour le passage des mercenaires suisses jusqu’en France. Ils ont donc décidé de protéger Genève et nous sommes confrontés à ce paradoxe de rois catholiques, persécutant les réformés dans leur royaume, mais protégeant la ville qui était le siège du calvinisme, qui hébergeait les réfugiés fuyant le royaume pour des faits de religion et qui envoyait des pasteurs dans le royaume.

L’Allemagne, constituée de multiples états, envoyait également des mercenaires. Ces troupes étrangères sont mal perçues par les populations. Un survivant de la destruction de Marvejols a témoigné de la violence de ces étrangers. Les registres du Consistoire de Nîmes dénoncent parfois ces étrangers qui parcourent le Languedoc.

La guerre de religion continue-t-elle de marquer les territoires du Bas-Languedoc ?

Encore de nos jours, les Cévennes sont fortement marquées par la révocation de l’édit de Nantes en 1685. Les guerres de religion ont marqué la France. L’un des évènements clés de l’histoire de France n’est-elle pas la Saint-Barthélémy ? Beaucoup de gens ont oublié la date, 1572, mais l’évènement est connu.

Localement, à Nîmes, lors du spectacle estival donné dans les arènes, les guerres de religions sont rappelées par le massacre de la Michelade.

La Lozère, héritière républicaine du Gévaudan ou du diocèse de Mende, est un département catholique. Un fonctionnaire m’avait prévenu, voici une vingtaine d’années : pour obtenir quelque chose dans le département, il faut tout d’abord aller voir l’évêque de Mende, avant le préfet. J’ignore si c’est vrai puisque je n’ai jamais eu besoin de rien… mais je l’ai cru.

L’historiographie lozérienne évoque souvent les assassinats de prêtres pendant les guerres de religion, ou l’assassinat de l’abbé du Chaly en 1702, lors de la répression contre les Camisards. Mais il y a encore deux Lozère quand on s’attarde un peu. Dès le Moyen-âge, deux villes s’opposent : Mende, ville de l’évêque de Mende, comte du Gévaudan, et

Marvejols, première ville royale et siège du bailliage royal du Gévaudan. Aujourd’hui, Mende, siège de l’évêché, est toujours catholique la fête de la vierge en août est toujours célébrée. Marvejols, autrefois ville protestante assez puissante, est parfois à gauche. A la libération, le vicomte Gilbert de Chambrun, descendant de Jacques de Chambrun que j’ai nommé à plusieurs reprises, fut élu comme apparenté communiste de la circonscription. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Gilbert de Chambrun avait dirigé la résistance en Languedoc, puis il avait conduit ses régiments de résistants à De Lattre qui les repoussa. Gilbert de Chambrun avait alors rappelé à de Lattre qu’il avait été résistant dès le début de la guerre contrairement à De Lattre qui avait d’abord servi Vichy. Si l’un de ses régiments fut incorporé aux troupes alliées, Gilbert de Chambrun en fut exclu par de Gaulle, proche de de Lattre, et qui l’envoya en forteresse pour désobéissance (voir Gilbert de Chambrun, « Journal d’un militaire d’occasion », Les presses de Languedoc).

Un ami m’a livré une belle conclusion, un peu triste, Marvejols et Mende ont toujours été concurrentes : ville royale et ville épiscopale au Moyen-âge, ville protestante et catholique jusqu’à la révocation de l’édit de Nantes, ville de gauche et ville de droite. Toutefois, Marvejols a perdu le combat et s’est indéniablement effacée devant Mende. Les marqueurs de l’histoire sont là, présents, comme dans d’autres provinces.

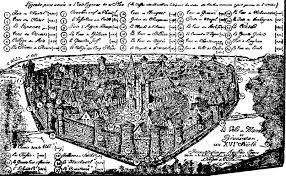

Gravure de couverture : La ville de Nîmes en 1574, par Braun et Hogenberg (droits : archives privées Ph. Maurice).