La musique connaît une multitude de genres et de sous-genres. Chacun peut y trouver son goût, son énergie, son rythme. Au sein de cet espace gigantesque, certains artistes y naviguent confortablement et créent même des passerelles entre par exemple la musique classique et l’électro en passant par le rock. Avec plus de 2 500 concerts dans une quarantaine de pays et ayant participé à la réalisation de près 80 albums, Thomas Bloch est clairement un artiste complet. Virtuose et également interprète d’instruments de musique (très) rares tels que l’armonica de verre ou encore le waterphone, il a pu jouer et composer aux côtés de Radiohead, Gorillaz, Daft Punk, Tom Waits, Marianne Faithfull ou encore John Cage. La musique n’a décidément aucune limite.

Entretien avec Thomas Bloch, infatigable passionné.

Dès votre apprentissage, avez-vous appris un ensemble d’instruments de musique ou vous avez commencé avec un seul ?

J’ai commencé la musique à l’âge de 7 ans par la flûte à bec, le piano et l’écriture, c’est-à-dire, l’harmonie, le contrepoint et la fugue, au Conservatoire de Colmar. J’ai tout de suite et d’abord eu une grande passion pour les compositeurs récents. Hindemith, Bartok, Ligeti, Xenakis, Stockhausen, Boulez, Penderecki (que j’écoutais en boucle et à tue-tête au grand dam de mes parents et sans doute, du voisinage). J’étais un grand fan de John Cage, avec qui j’ai eu l’occasion de collaborer plus tard. Ce sont ces compositeurs qui m’ont donné l’envie d’apprendre la musique. Je n’ai apprécié la musique classique et le rock que plus tard, vers l’âge de 12 ou 13 ans.

Vous êtes devenu un grand spécialiste des instruments rares (comme le cristal Baschet, les ondes Martenot ou l’armonica de verre). Est-ce que cela a commencé par jeu ? Par défi ?

Je me souviens avoir entendu les ondes Martenot à la radio à l’âge de 8 ans. Ce fut un coup de foudre. A partir de là, j’ai écouté tous les disques consacrés à cet instrument que je pouvais trouver. J’étais notamment fasciné par le Concerto que Jolivet avait consacré aux ondes Martenot. Après mes études générales à Colmar, j’ai poursuivi à l’Université et au Conservatoire de Strasbourg. C’est là qu’à 17 ans j’ai pu commencer l’étude des ondes Martenot. Je suis maintenant moi-même professeur dans cette classe depuis 1992. J’ai approfondi le pratique de cet instrument au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris dans la classe de Jeanne Loriod, la belle-sœur d’Olivier Messiaen.

Alors que j’étais étudiant au Conservatoire de Paris, au milieu des années 1980, j’ai écouté un disque 33 tours à la discothèque dont le titre m’intriguait. C’était un interprète allemand, Bruno Hoffmann, mort en 1990, qui jouait sur des verres à pied posés sur une table, un instrument qu’il nommait « Glasharfe » (harpe de verre). Mais sur la pochette du disque était indiqué : « musique pour glassharmonica ». J’ai eu pour cet instrument, inventé par Benjamin Franklin, un coup de foudre, c’est le cas de le dire, similaire à celui que j’avais eu pour les ondes Martenot. J’étais également à l’époque en classe d’acoustique au Conservatoire. Mon sujet de recherches était donc tout trouvé ! J’ai alors pris contact avec Gerhard Finkenbeiner, un maître verrier originaire d’Allemagne, qui vivait à Boston. Il commençait alors tout juste, depuis 2 ou 3 ans, à construire à nouveau des armonicas de verres. Je lui ai commandé un instrument sans en avoir jamais touché un. Sa reconstruction en était encore à l’état de recherches. J’ai ensuite travaillé trois ans pour le maîtriser musicalement. J’étais alors un le premier européen à jouer cet instrument après sa renaissance. J’ai ensuite passé du temps à chercher des manuscrits. Il faut savoir qu’environ 400 œuvres furent écrites pour l’instrument que Paganini surnomma « l’orgue angélique », à partir de 1761, dont certaines de Mozart, Beethoven, Hasse, Carl Philip Emmanuel Bach, Richard Strauss, Bizet Donizetti, etc…

allemand, Bruno Hoffmann, mort en 1990, qui jouait sur des verres à pied posés sur une table, un instrument qu’il nommait « Glasharfe » (harpe de verre). Mais sur la pochette du disque était indiqué : « musique pour glassharmonica ». J’ai eu pour cet instrument, inventé par Benjamin Franklin, un coup de foudre, c’est le cas de le dire, similaire à celui que j’avais eu pour les ondes Martenot. J’étais également à l’époque en classe d’acoustique au Conservatoire. Mon sujet de recherches était donc tout trouvé ! J’ai alors pris contact avec Gerhard Finkenbeiner, un maître verrier originaire d’Allemagne, qui vivait à Boston. Il commençait alors tout juste, depuis 2 ou 3 ans, à construire à nouveau des armonicas de verres. Je lui ai commandé un instrument sans en avoir jamais touché un. Sa reconstruction en était encore à l’état de recherches. J’ai ensuite travaillé trois ans pour le maîtriser musicalement. J’étais alors un le premier européen à jouer cet instrument après sa renaissance. J’ai ensuite passé du temps à chercher des manuscrits. Il faut savoir qu’environ 400 œuvres furent écrites pour l’instrument que Paganini surnomma « l’orgue angélique », à partir de 1761, dont certaines de Mozart, Beethoven, Hasse, Carl Philip Emmanuel Bach, Richard Strauss, Bizet Donizetti, etc…

En 1990, nouveau de coup de foudre en entendant le cristal Baschet et en rencontrant l’un de ses deux inventeurs, Bernard Baschet (l’autre étant son frère François), à l’occasion du Festival de Sarrebourg où furent réunis nos instruments. Ce Festival a été créé et est dirigé par un passionné de l’armonica de verre, Alain Pacquier, qui est également, parmi de multiples autres activités, directeur des labels « Les Chemins du Baroque » et « K.617 ». Il eu la gentillesse de me commander une composition qui fut créée au pied du plus grand vitrail réalisé par Marc Chagall, en la Chapelle des Cordeliers, au centre de Sarrebourg. Il en a produit dans la foulée un enregistrement sur son label « K.617 ».

Vous êtes moins d’une dizaine de musiciens professionnels à en jouer dans le monde. Est-ce une joie de savoir jouer d’instruments aussi rares ?

Tout d’abord, je veux vous dire que votre site est tout indiqué pour poser des questions sur des instruments de musique dont l’un a été mis au point par l’inventeur du paratonnerre ! Lorsque j’ai découvert les ondes Martenot, à l’âge de 8 ans donc, j’étais encore innocent et j’ignorais ce que les mots « carrière » ou « métier » signifiaient. C’était et c’est toujours une passion. Aussi loin que je m’en souvienne, j’ai toujours su que je serai musicien. Je me rêvais sur scène. Alors, forcément, c’est un plaisir de tous les instants de pouvoir vivre de sa passion. Mais le plaisir n’est pas que sur scène, il vient aussi de la redécouverte d’œuvres de compositeurs enfouies dans des archives, de cette chasse aux trésors musicaux, de la possibilité d’enregistrer et de faire connaître certains ouvrages majeurs ou simplement intéressants, ou encore de créer des œuvres nouvelles, de travailler avec des compositeurs, avec d’autres artistes de diverses disciplines, de participer à la BO d’un film, d’apporter des couleurs sonores inouïes sur les albums d’artistes ou de groupes pop, rock, electros ou autres.

Comment Benjamin Franklin a-t-il pu inventer l’armonica de verre?

Benjamin Franklin n’est pas parti de rien car dès le 9ème siècle, on faisait de la musique avec les verres, en les frappant avec des baguettes. Dès lors, les verres sont parfois employés pour faire de la musique. En 1743, un irlandais nommé Richard Puckeridge eu l’idée de placer plusieurs verres à vin sur une table et d’en frotter les rebords avec les doigts mouillés pour les faire chanter. Cet instrument porte divers noms mais le plus courant est « Seraphim ». En 1761, Benjamin Franklin modifie l’instrument afin de permettre d’en jouer plus facilement et de le rendre plus virtuose. Il demande à un maître verrier de souffler des verres de différents diamètres, chacun correspondant à une note de musique. Il n’est alors plus nécessaire de les accorder avec de l’eau. En les positionnant sur un axe qui tourne, il n’est plus non plus nécessaire de faire soi-même un mouvement de rotation sur le rebord des verres. Qui plus est, il est possible de jouer des accords complexes, en utilisant tous les doigts, comme sur un clavier.

l’idée de placer plusieurs verres à vin sur une table et d’en frotter les rebords avec les doigts mouillés pour les faire chanter. Cet instrument porte divers noms mais le plus courant est « Seraphim ». En 1761, Benjamin Franklin modifie l’instrument afin de permettre d’en jouer plus facilement et de le rendre plus virtuose. Il demande à un maître verrier de souffler des verres de différents diamètres, chacun correspondant à une note de musique. Il n’est alors plus nécessaire de les accorder avec de l’eau. En les positionnant sur un axe qui tourne, il n’est plus non plus nécessaire de faire soi-même un mouvement de rotation sur le rebord des verres. Qui plus est, il est possible de jouer des accords complexes, en utilisant tous les doigts, comme sur un clavier.

Doit-on adapter son corps et ses mouvements de façon radicale pour certains instruments ?

Certainement. Mais radical est un terme un peu fort. Le corps s’adapte en général très bien car les facteurs, c’est-à-dire ceux qui fabriquent les instruments, pensent aux interprètes lorsqu’ils les réalisent ou les inventent. Il est en effet préférable qu’ils soient jouables… Certes, certains, à la longue, peuvent provoquer certains désagréments chez les musiciens professionnels qui pratiquent quotidiennement et intensivement. Certaines pathologies sont d’ailleurs assez proches de celles des sportifs. Mais nous sommes sensibilisés aux problèmes de postures. Et dans les coulisses de la plupart des orchestres, il n’est pas rare de trouver sur les tableaux d’affichages, les contacts des kinésithérapeutes de la région. Globalement, ce sont des risques communs à beaucoup de métiers qui sollicitent le corps (audition, vision, articulations, muscles, tendons, etc). En ce qui concerne les instruments que je pratique, les postures sont très différentes de l’un à l’autre. Lorsque c’est possible, j’amène mon propre tabouret qui est réglé de manière optimale en fonction de la hauteur de ceux-ci. Mais les problèmes surviennent plutôt lorsque l’on répète pendant des heures, chez soi et pas forcément à l’occasion d’un concert dont la durée est limitée. Passant de nombreuses heures en voiture (par exemple, j’ai conduit récemment 9000 kms en un mois et il m’arrive de faire parfois 1500 kms dans la journée), je suis aussi très vigilant quant à la position de conduite et à l’hygiène de vie.

Vous avez collaboré avec des groupes contemporains comme Daft Punk, Gorillaz ou encore Radiohead. Y’a-t-il toujours un moment d’adaptation ou il y a finalement une vraie synergie entre artistes ?

L’expérience est toujours différente, mais la musique reste la musique, quelle qu’elle soit. Nous parlons le même langage et utilisons les mêmes notes. Si un groupe ou un artiste fait appel à vous, c’est parce qu’il sait plus ou moins ce que vous faîtes et qu’il souhaite que vous apportiez votre savoir-faire (sur le plan technique, j’entends), mais aussi et surtout votre univers ou couleur musicale qui vous est particulière, que ce soit sur un titre, un album, à l’occasion d’un ou plusieurs concerts. Il faut donc d’abord être soi-même. J’ai

souvent été impressionné par l’humilité de certains artistes mondialement reconnus et admirés, qui semblent parfois intimidés devant les instruments. Mais dans le cocon que représente l’intimité d’un studio d’enregistrement ou de répétition, nous sommes des collègues qui travaillent à la réalisation d’un projet qui leur tient à cœur. A l’abri des regards extérieurs, il y a de l’enthousiasme, de la bonne humeur et beaucoup de simplicité, aucune hiérarchie même si, au final, c’est l’artiste qui fait les choix entre les différentes prises.

Ensuite, en ce qui me concerne, j’écoute et je m’imprègne de l’univers du groupe ou de l’artiste avant la première rencontre. J’ai souvent beaucoup de temps pour cela dans la voiture… C’est la moindre des choses. Il en est de même lorsque je dois aborder l’œuvre d’un compositeur baroque, classique ou une pièce de musique contemporaine, pas seulement pop.

Lorsqu’arrive le moment de la rencontre, la collaboration proprement dite avec des groupes ou des artistes populaires, les méthodes de travail sont variées. Certains arrivent avec des partitions entièrement écrites. Parfois, il est nécessaire d’adapter un peu, ce qui est normal, car les arrangeurs ne connaissent pas forcément toutes les subtilités de tous les instruments. D’autres arrivent sans une note écrite, avec une maquette audio ou avec une base orchestrale et vocale quasi finalisée, déjà enregistrée (lorsqu’il s’agit d’une séance d’enregistrement) sur laquelle il faudra s’immiscer. Alors, il est laissé une totale liberté à l’imagination du musicien invité, qui peut improviser à sa guise. Dans ce cas, l’on est souvent seul avec le groupe et l’ingénieur du son pendant la séance. La chanson se construit ainsi au fur et à mesure et ils sont ensuite libres d’exploiter, ou non, nos propositions musicales au moment du mixage. D’autres encore intègrent les musiciens invités dès la conception du projet et sur la base d’une grille d’accords et de la mélodie, construisent les arrangements en groupe, pendant des répétitions, chacun faisant des propositions. Et il y a bien d’autres manières de procéder, avec toutes les nuances intermédiaires possibles. Pour un album ou une période de répétition en vue d’une tournée de concerts, ce travail peut durer quelques heures, une demie journée ou plusieurs jours. Chacun a son propre rythme de travail.

Y’a-t-il des artistes (des collaborations) qui ont “bousculé” votre façon de composer, d’interpréter?

La « bousculade » est surtout d’ordre technique. Je m’explique. Il y a une différence fondamentale qui, les premières fois, trouble un peu les musiciens qui ont une formation classique et abordent la musique dite populaire (chanson, pop, rock, électro…), ou la musique de film, comme c’est mon lot quotidien de passer de l’un à l’autre. C’est la même chose lorsque l’on passe de la pop au classique. Il faut en général un petit temps d’adaptation, faire un « reset » de son cerveau. La musique classique bouge en général beaucoup. A partir d’un tempo donné au départ, on peut accélérer ou ralentir en fonction des intentions musicales que l’on souhaite donner. C’est ce que l’on peut

appeler interpréter la musique. En orchestre, la battue du chef est souvent un peu en avance (parfois beaucoup dans certains pays). C’est une seconde nature pour un musicien classique. Et c’est une nature qu’il faut combattre avec un groupe, dans la majorité des cas. Lorsqu’il y a une base rythmique, il faut alors être très précis et lutter contre son penchant naturel. Vous devez vous caler précisément sur le couple basse – batterie, avec rigueur et précision. C’est le chanteur qui, sur cette base solide, peut ensuite se permettre de bouger, d’interpréter et l’effet de contraste est très efficace.

Cette rigueur rythmique, mais aussi le fait de pouvoir souvent improviser, proposer, construire ensemble, m’a beaucoup apporté et amené à tenter des choses sur les œuvres classiques. Et toutes ces activités diverses se nourrissent l’une de l’autre.

Vous avez participé à plus de 3 000 concerts. Est-ce toujours une émotion de jouer face à un public? Dans un lieu prestigieux?

Quel que soit le lieu ou la taille du public, le plaisir est intact car toujours différent. J’en éprouve autant à présenter et jouer, seul, un instrument devant deux personnes qui visitent un musée qu’à jouer dans une grande salle, avec un orchestre ou une groupe. Bien entendu, quand vous avez l’occasion de jouer une œuvre que vous adorez, pour ou avec un artiste, un groupe, un ensemble, un orchestre que vous admirez, il y a forcément une émotion particulière.

Vous avez été le premier musicien à jouer intégralement « les Vexations » d’Erik Satie, une pièce pour piano de 24 heures, seul et sans arrêt, à trois reprises. Y’a-t-il eu à chaque fois une certaine émotion à jouer

Les trois occasions étaient différentes et du coup, les émotions, toujours fortes, également. La première était une… première. C’est toujours un moment spécial

Elle se déroula en 1984 dans ma ville natale, à Colmar et a connu un certain retentissement médiatique. Elle parvint aux oreilles d’Ornella Volta, la spécialiste du compositeur, auteur de plusieurs ouvrages sur le compositeur, qui m’invita l’année suivante à jouer l’œuvre à Montmartre, à Paris, dans le studio où vécut Erik Satie, lors de la Fête de la Musique. La troisième fut donnée à Amsterdam, en 1988. Le compositeur John Cage, invité d’honneur du Holland Festival cette année là, assista en tant qu’auditeur à une grande partie du concert. Véritable admirateur de Satie, il avait fait jouer ces « Vexations », invitant une dizaine de pianistes à se succéder pour jouer l’œuvre dans son intégralité.

retentissement médiatique. Elle parvint aux oreilles d’Ornella Volta, la spécialiste du compositeur, auteur de plusieurs ouvrages sur le compositeur, qui m’invita l’année suivante à jouer l’œuvre à Montmartre, à Paris, dans le studio où vécut Erik Satie, lors de la Fête de la Musique. La troisième fut donnée à Amsterdam, en 1988. Le compositeur John Cage, invité d’honneur du Holland Festival cette année là, assista en tant qu’auditeur à une grande partie du concert. Véritable admirateur de Satie, il avait fait jouer ces « Vexations », invitant une dizaine de pianistes à se succéder pour jouer l’œuvre dans son intégralité.

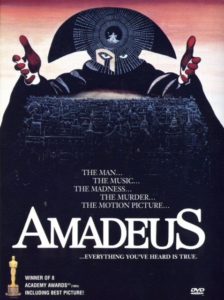

Joue-t-on de la même façon des musiques composées par des génies comme Mozart (notamment pour le film « Amadeus » auquel vous avez participé), Beethoven ou encore du Bach ? Y’a-t-il une place pour la réinterprétation ?

Louis de Funès joua probablement Molière de manière différente de l’auteur. « Le Père Noël est une ordure » (1979) aurait été très différent s’il avait écrit et joué par une autre troupe de comédiens. De même, chaque compositeur a une identité particulière, tout comme chaque artiste populaire, chaque groupe de rock. Ensuite, à charge de l’interprète… d’interpréter, avec sa propre personnalité. Chaque musicien peut apporter sa propre vision, sur une même œuvre. Et chaque jour peut être différent. Cent versions identiques d’une même pièce jouée par cent interprètes différents, est sans intérêt. Un groupe pop ne jouera pas les propres chansons de son répertoire de la même façon au disque et en concert, ou d’un concert à l’autre. Le lieu, le public, l’ambiance, l’état d’esprit des musiciens à ce moment là, influencent aussi la manière de jouer. C’est tout l’intérêt du spectacle vivant, du concert « live ». A chaque fois, l’expérience peut être renouvelée et différente. Vous citez la BO du film « Amadeus ». Dans le cas des musiques de films, le musicien et le compositeur sont au service de l’image. Et parfois du réalisateur. Pour « Amadeus » en particulier, je joue un extrait de l’Adagio et Rondo K.617 de Mozart, pour armonica de verre, flûte, hautbois, alto et violoncelle sur la version longue parue en 2001. La production m’a demandé de jouer cet extrait à un tempo très lent pour coller à l’image. L’Adagio se joue en général en 4’30. Ici, il dure plus de 7′ sur le disque. De prime abord, je n’aurais pas forcément osé proposer une telle version en concert. Mais le jouer à cette vitesse très lente était une expérience intéressante, ne serait-ce que pour me persuader, si besoin était, que ce n’était pas forcément la meilleure option possible, en tout cas en concert. Ceci dit, faire en sorte que l’auditeur ne s’ennuie pas pendant les longues notes tenues, faire vivre chaque note, représentait un challenge intéressant. Il ressort de toute expérience des aspects enrichissants, qui font évoluer l’interprétation, qui permettent de découvrir de nouveaux détails, de ne jamais s’ennuyer.

concert, ou d’un concert à l’autre. Le lieu, le public, l’ambiance, l’état d’esprit des musiciens à ce moment là, influencent aussi la manière de jouer. C’est tout l’intérêt du spectacle vivant, du concert « live ». A chaque fois, l’expérience peut être renouvelée et différente. Vous citez la BO du film « Amadeus ». Dans le cas des musiques de films, le musicien et le compositeur sont au service de l’image. Et parfois du réalisateur. Pour « Amadeus » en particulier, je joue un extrait de l’Adagio et Rondo K.617 de Mozart, pour armonica de verre, flûte, hautbois, alto et violoncelle sur la version longue parue en 2001. La production m’a demandé de jouer cet extrait à un tempo très lent pour coller à l’image. L’Adagio se joue en général en 4’30. Ici, il dure plus de 7′ sur le disque. De prime abord, je n’aurais pas forcément osé proposer une telle version en concert. Mais le jouer à cette vitesse très lente était une expérience intéressante, ne serait-ce que pour me persuader, si besoin était, que ce n’était pas forcément la meilleure option possible, en tout cas en concert. Ceci dit, faire en sorte que l’auditeur ne s’ennuie pas pendant les longues notes tenues, faire vivre chaque note, représentait un challenge intéressant. Il ressort de toute expérience des aspects enrichissants, qui font évoluer l’interprétation, qui permettent de découvrir de nouveaux détails, de ne jamais s’ennuyer.

Vous êtes également compositeur. Vous créez 10 à 15 œuvres nouvelles chaque année. Votre créativité est permanente ?

En réalité, je crée 10 à 15 œuvres nouvelles en tant qu’interprète. Certes, je compose, mais j’ai besoin de conditions particulières pour cette activité. Les nombreux voyages ne créent pas forcément ce genre de conditions, lorsqu’il y a beaucoup de déplacements, qu’il est nécessaire de se concentrer sur le programme à jouer le soir et que les horaires sont totalement irréguliers. Mais il n’y a pas de règle. J’ai eu l’occasion de composer lors de résidences de plusieurs semaines pendant lesquelles je pouvais m’y consacrer entièrement, ou parfois dans l’urgence, en quelques heures. Et j’éprouve aussi beaucoup de plaisir, et même de plus en plus, à improviser. Certes, comme le dit le pianiste Jean-François Zygel avec qui j’ai le plaisir de partager régulièrement la scène : « l’improvisation, ça ne s’improvise pas ». Certes, c’est un art de l’instant. Mais un temps de préparation, un travail de réflexions souvent méticuleuses, est nécessaire. Ce temps permet d’esquisser les grandes lignes, de dresser un plan. La musique elle-même ne sera jouée qu’au concert et ne sera pas reproductible. C’est un peu comme si l’on partait pour une longue promenade en terrain inconnu. On prévoit les bivouacs, le matériel à utiliser à tel moment, savoir si nous allons traverser une rivière ou marcher sur un chemin abrupt, regarder la météo, préparer la nourriture pour les repas, estimer les temps de repos… Mais le but ultime est la découverte du paysage sur le moment, au fur et à mesure de la progression. Et pour que tout le monde arrive à bon port, il faut inter agir, être attentif aux autres et à soi-même.