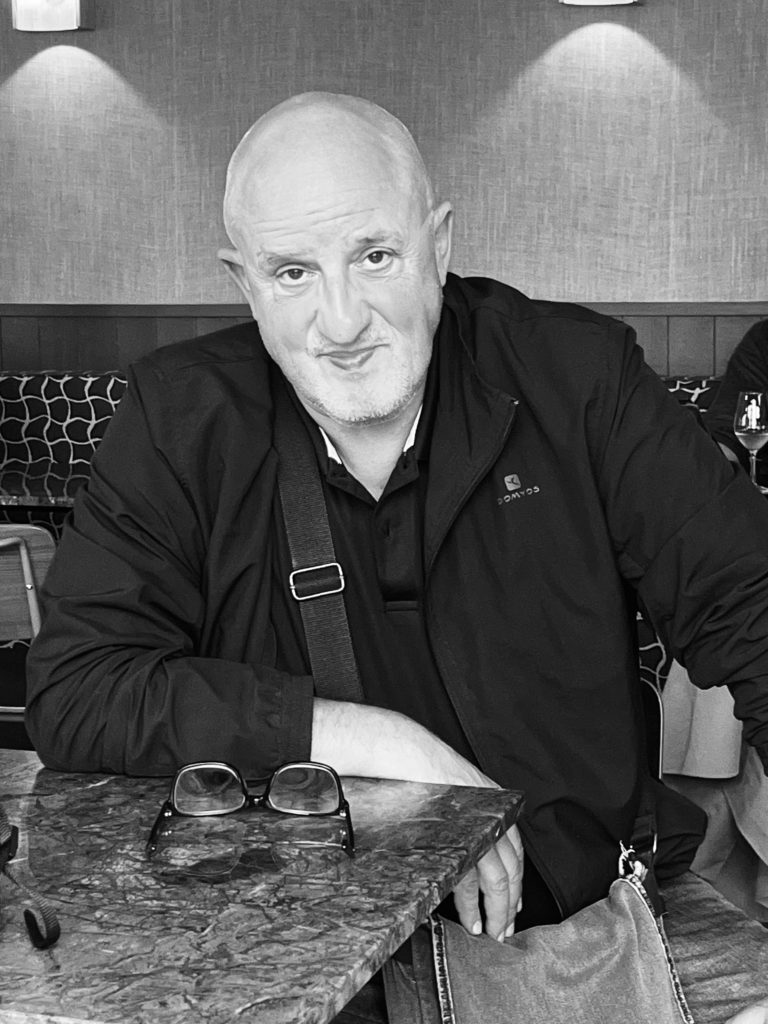

Grand second rôle mais surtout acteur de premier plan, Chick Ortega a été une personnalité qui a appris sans cesse. Batteur du groupe Dick Tracy, acteur de cinéma mais aussi de théâtre, cet autodidacte a connu tous les lieux de scène, apprécié toutes les ambiances. Epouvantable facteur dans « Delicatessen » (1991), SDF bourru dans « Une Epoque formidable » ou encore grand enfant dans « Dobermann » (1997), Chick Ortega est un abonné des sensations fortes.

Sur scène, seul ou accompagné, il se raconte, fait rire, fait pleurer. Avec le public, la magie opère.

Entretien avec Chick Ortega, total artiste.

.

.

.

.

Y’avait-il une certaine logique à ce que vous deveniez tôt ou tard artiste ?

.

.

.

.

C’est venu en tous cas naturellement. Dès l’âge de 9 ans, je faisais partie de la chorale des petits chanteurs de Nancy. Nous répétions ensemble 2 fois par semaine et tous les 15 jours, un concert était donné. A l’âge de 11 ans, j’ai été la victime d’un pédophile. Cela m’a bousillé. Tout me faisait alors peur et je ne faisais plus rien à l’école. Je suis même devenu un comique. Depuis, je n’ai jamais arrêté d’être en représentation (rires).

J’ai commencé une formation pour devenir ouvrier sur fraiseuse mais cela ne me convenait pas. A 17 ans, je suis parti de chez moi et j’ai fait la rencontre de Laurent Petitgand, chanteur et compositeur. Nous avons formé le groupe Dick Tracy. Jusqu’à 24 ans, j’ai été le batteur – j’étais autodidacte.

J’ai commencé ma carrière dans les années 80 avec mon vrai nom, Dominique Rojo. Jackie Berroyer m’avait conseillé d’avoir un pseudonyme. Mon père et mes frères s’appelaient tous Rojo Ortega. J’étais le seul à me nommer seulement Rojo. J’ai pris la décision de prendre Ortega comme nom de scène. Chick fait référence à mon surnom d’école, le Chicos – j’avais une mauvaise dentition.

Nancy était une ville bouillonnante. Je faisais de la musique mais je participais également à des courts métrages. Il y avait beaucoup d’audace dans ma vie.

.

.

.

.

En 1985, vous réalisez la musique du documentaire « Tokyo-Ga ». Wim Wenders vous demande cette fois-ci d’apparaître dans les films « Les Ailes du désir » (1987) et « Jusqu’au Bout du monde » (1990). Est-ce avec le cinéma allemand que vous avez voulu devenu acteur ?

.

.

.

.

Nous jouions un dimanche après-midi dans un petit festival rock de Nancy. Un Allemand vient après notre concert et nous propose de nous aider à ranger notre matériel. Ce n’est qu’ensuite que nous avons compris que c’était Wim Wenders, ce réalisateur qui venait de gagner la Palme d’or avec « Paris, Texas » (1984). Son épouse, Solveig Donmartin, était de Nancy. Le soir même, Wenders nous invite au restaurant et nous propose de composer la musique de son documentaire, « Tokyo-Ga ». Un an plus tard, nous participons également aux « Ailes du désir ». Pour « Jusqu’au Bout du monde », Wim me donne un rôle. A 26 ans, je pars pendant un mois et demi dans le désert australien et je côtoie Jeanne Moreau, Max Von Sydow, William Hurt, Sam Neil et Bruno Gänz. C’est avec Wim que j’ai vraiment découvert le cinéma. J’adorais voir les autres travailler, jouer, créer. J’ai eu également d’excellents rapports avec Anatole Dauman, le producteur de Wenders. C’était quelqu’un qui adorait les acteurs – y compris les seconds rôles.

Je parle beaucoup de ces souvenirs durant mes spectacles.

J’ai quitté ensuite Nancy pour Paris. Cela m’a permis de changer d’air et je suis devenu un solitaire. Il m’arrivait de faire des randonnées dans le monde entier. Cela me faisait beaucoup de bien. Être acteur pour moi c’est se différencier des autres, proposer quelque chose de différent. Je continue encore d’apprendre et d’avoir de l’humilité.

.

.

.

.

Avec le duo Jeunet/Caro, vous devenez le facteur de « Delicatessen ». Vous avez su vous adapter à cet univers postapocalyptique ?

.

.

.

.

A Nancy, j’étais habitué aux univers farfelus. Ce que proposait Jeunet et Caro c’était une continuité. J’étais à l’aise. Marc Caro était lui aussi dans le monde de la musique. Nous avons sympathisé et il m’a dit que son ami Jean-Pierre Jeunet avait besoin d’aide pour son court métrage « Foutaises » (1989). Je suis venu chez lui et j’ai participé au tournage.

C’était l’époque, les années 90, où il y avait un goût pour les seconds rôles et on nous permettait de grandes libertés artistiques. « Delicatessen » était à la fois un film d’auteur et à la fois un délire.

.

.

.

.

.

.

.

.

Comment avez-vous nourri la personnalité de Mimosa dans « Une Epoque formidable » ?

.

.

.

.

Ticky Holgado tournait « Delicatessen » avec moi et était déjà engagé pour le film de Gérard Jugnot. Un ami de Richard Bohringer devait jouer le rôle de Mimosa mais il a dû être remplacé au dernier moment. Je devais juste me teindre en blond et Ticky m’a entraîné dans l’aventure.

« Une Epoque formidable » a été magique. Le trio de clochards, Richard Bohringer, Ticky Holgado et moi, fonctionnaient très bien. Nous avons eu beaucoup de plaisir à être ensemble. « Une Epoque formidable » a été un des plus beaux souvenirs de ma carrière de cinéma. Nous savions que nous réalisions un beau film – à la fois drôle et touchant.

Pour le rôle de Mimosa, j’ai été nominé aux César. Je n’ai pas gagné mais j’ai eu une excellente soirée au Fouquet’s en compagnie de Jean-Pierre Marielle, Richard Bohringer, Ticky Holgado, Jean Carmet et Jacques Dutronc. A moins de 30 ans, j’ai eu la chance de rencontrer de très belles personnes.

.

.

.

.

.

.

.

.

Quelle était l’ambiance sur le tournage de « Dobermann » ?

.

.

.

.

C’était un film de potes. Pour les répétitions, nous avons été une semaine dans la maison de campagne du père de Vincent Cassel, Jean-Pierre. « Dobermann » s’est fait dans la joie et la bonne humeur. Jan Kounen débordait d’idées. Pourtant, la sortie du film a été très difficile. Certaines critiques étaient terribles et nous avons eu une interdiction pour les moins de 16 ans.

« Dobermann » est considéré par certains comme un chef d’œuvre. J’ai joué mon spectacle dans un petit village de Bourgogne. 4 types sont venus me voir après et avaient les larmes aux yeux en me parlant de « Dobermann ». Au supermarché mon caissier est également un fan(!).

J’ai revu le film pour mon spectacle. J’aime rejouer certains rôles. Pitbull était un personnage à part entière.

.

.

.

.

« Les Mille merveilles de l’univers » (1997) reflétait-il une certaine créativité du cinéma français des années 90 ?

.

.

.

.

Au même titre que Wim Wenders, le réalisateur Jean-Michel Roux est une personnalité très respectueuse. Quand on est chef d’orchestre ou metteur en scène, il faut acquérir une certaine sagesse. « Les Mille merveilles de l’univers » s’est fait avec un vrai plaisir. J’ai retrouvé 10 ans plus tard Julie Delpy pour son film « Two Days in Paris ».

.

.

.

.

.

.

.

.

Et « Michou d’Auber » (2007) de Thomas Gilou ?

.

.

.

.

Ce tournage a été très différent – même pesant. L’attitude de Gérard Depardieu, qui venait de rompre avec Carole Bouquet, a provoqué une mauvaise ambiance. Il était sans cesse ivre. Nous avions une scène de bagarre ensemble. Depardieu a insisté pour que l’on se donne de vrais coups. Malgré la violence, j’ai tenu. Ce fut une expérience difficile et Depardieu riait de mes réactions. Une semaine plus tard, il m’a même fait croire que les rushes étaient perdus et qu’il fallait donc rejouer la scène. Je parle de cet épisode dans mon spectacle car je promeus la gentillesse. Je n’ai jamais compris les gros cons…

.

.

.

.

Le théâtre est-il une grande expérience ?

.

.

.

.

« Un Tramway nommé Désir » (1999) fut une pièce magnifique. Caroline Cellier est devenue une très bonne amie et Philippe Adrien, le metteur en scène, nous donnait beaucoup d’énergie.

« L’Amour est enfant de salaud » (2003) d’Alain Ayckboum m’a permis de faire une très belle tournée dans toute la France. « Le Tombeur » (2014-2015) a été également magique. Au départ, je n’étais pas emballé de jouer une pièce de boulevard. Heureusement que j’ai changé d’avis. Jouer avec Michel Leeb a été une très belle expérience. Il faisait tout pour me déstabiliser sur scène (et donc me faire rire). Je devais vraiment me concentrer.

.

.

.

.

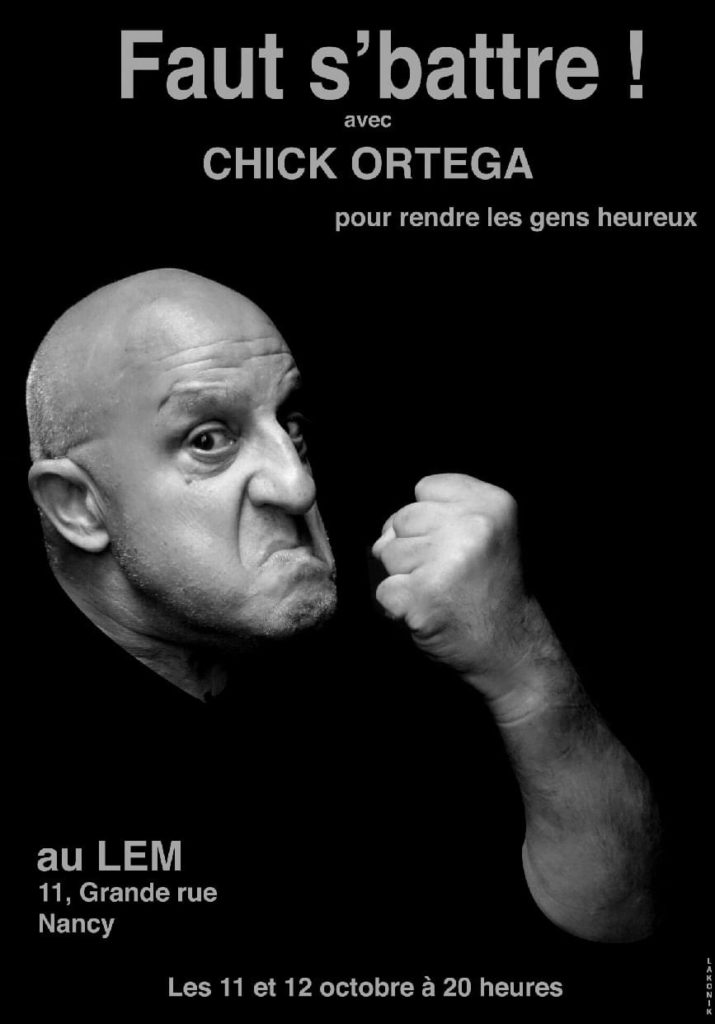

« Faut pas jouer », « Faut’s Battre »- vous avez écrit, vous avez joué sur scène seul. Est-ce un vrai plaisir d’être en connexion totale avec le public ?

.

.

.

.

Il est toujours stressant de jouer. On peut penser qu’avec l’expérience et le temps, vous devenez plus serein – c’est une erreur et heureusement. Vous devez sans cesse apprendre et vous améliorer. Sur scène, rentrer dans un personnage ne suffit pas. Il est indispensable de créer des connexions avec le public.

« Faut pas jouer », écrit avec Henri Gigoux, était un spectacle assez fou. J’incarne un extraterrestre qui se transforme en mouche pour répandre la paix et l’amour. Le public pouvait avoir du mal à rentrer dedans (rires). Puis, finalement, j’ai trouvé le bon ton. Il m’arrive de jouer dans des petites salles des fêtes et parfois des jeunes viennent me voir après le spectacle car ils souhaitent devenir comédiens. Je prends toujours le temps pour leur parler. Ne vous emmerdez pas à suivre des formations, ayez de l’audace.

« Faut’s Battre » me permet de raconter une partie de ma vie. Cela me permet de vivre de vraies émotions. Il est souvent jouissif de m’engager dans des improvisations. Être artiste c’est aussi rendre les gens heureux.

.

.

.

.

Quelles sont vos envies ?

.

.

.

.

Je tourne de temps en temps et je rencontre de nouveaux artistes. J’adore raconter et échanger. Les jeunes artistes qui me contactent me donnent beaucoup de motivation. Ils ont tant d’ambition et de curiosité. Je continue d’être aussi spectateur. Je trouve les séries espagnoles et suédoises très intéressantes.

.

.

.

.