De 1946 à 1980, une âpre lutte se déroule pour la beauté et une certaine liberté artistique. Fruit de l’imagination de Jacques Prévert et Paul Grimault, « Le Roi et l’Oiseau » (1980) est une merveille cinématographique et qui, pourtant, n’aurait pas dû se réaliser tant les obstacles se sont accumulés. Manque de budget, tensions entre la production et les artistes,… le dessin animé est un miraculé et reste une véritable référence.

Décédé en 1977, Jacques Prévert, le scénariste, ne verra pourtant jamais son œuvre sur les écrans. Une victoire certes en demi-teinte mais une victoire tout de même pour le grand duo qu’il formait avec Paul Grimault.

« Le Roi et l’Oiseau » est un film rare qui mérite d’être raconté. Après le portrait de Jacques Prévert, cet enfant du Paradis, entretien avec Carole Aurouet, Professeure des universités en études cinématographiques à l’Université Gustave Eiffel et autrice du livre « Le cinéma dessiné de Jacques Prévert » (Editions Textuel – 2012).

.

.

.

.

Paul Grimault et Jacques Prévert étaient-ils faits pour travailler ensemble ?

.

.

.

.

Paul Grimault et Jacques Prévert se sont connus alors qu’ils étaient âgés uniquement d’une vingtaine d’année. J’ai tout de même envie de dire qu’ils auraient dû se rencontrer avant tant leurs parcours sont similaires au point qu’ils se sont certainement croisés beaucoup plus tôt- sans le savoir en quelque sorte. Tous deux sont nés à Neuilly-sur-Seine. Tous deux ont passé enfants des vacances à Pornichet. Tous deux ont été employés en tant que vendeurs au Bon Marché. Tous deux ont travaillé dans la même agence publicitaire. J’arrête là – une anaphore et un inventaire à la Prévert !

Comment finissent-ils par se rencontrer ? Grâce à Jean Aurenche. Le scénariste les présente l’un à l’autre à la brasserie Lipp du boulevard Saint-Germain. Le courant passe d’emblée. Un vrai coup de foudre amical. Au bout d’une heure, Aurenche s’en va, en déclarant : « Je vous laisse l’un à l’autre ». Il ne croyait pas si bien dire. Grimault et Prévert ont alors passé des heures à discuter, et ils sont devenus inséparables. Après leur rencontre, Grimault a fait partie du groupe Octobre, la troupe de théâtre révolutionnaire pour laquelle Prévert était l’auteur attitré entre 1932 et 1936. Grimault a fait aussi de la figuration dans « Le Crime de Monsieur Lange » (1936) réalisé par Jean Renoir – seul film abouti de Prévert et Renoir. Leur amitié était lancée. Elle durera jusqu’au dernier souffle de Prévert en 1977. Dans les derniers instants, Grimault a appelé son ami Prévert, alors dans sa maison à Omonville-la-Petite dans la Manche. Ils sont restés vingt minutes sans parler et sans pouvoir raccrocher ; ils savaient que c’était leur dernier échange…

Alors, oui, tout cela pour dire, qu’effectivement, ils étaient faits pour travailler ensemble, pour créer ensemble dans une belle communauté d’esprit et de cœur.

.

.

.

.

En quoi les contes d’Andersen touchaient à la fois Paul Grimault et à la fois Jacques Prévert ?

.

.

.

.

Jacques Prévert a été bercé, biberonné même, aux contes, notamment d’Andersen, par sa mère. C’est en effet avec des contes qu’elle lui a appris l’alphabet.

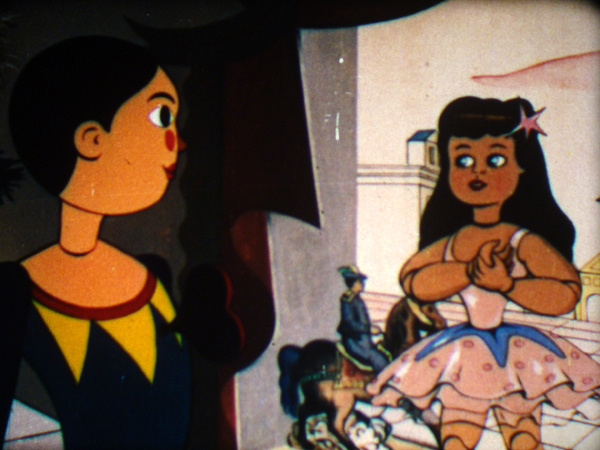

Pour œuvrer ensemble dans l’animation, Prévert et Grimault pensent initialement à deux contes : La Reine des neiges et La Bergère et le Ramoneur. Ils choisissent le second, édité en 1845, dans lequel il y a deux figurines de porcelaine, une bergère et un ramoneur, fous l’un de l’autre. Mais un problème de taille se pose : la jeune femme doit être mariée à un tyran. Les amoureux décident donc de prendre la fuite…

Nous sommes en 1945. Grimault a monté en 1936 sa société de production Les Gémeaux, pour s’assurer l’indépendance et la liberté de ses créations. Il a déjà réalisé « Le Messager de la lumière » en 1938, un film d’animation de deux minutes qui est une publicité vantant les mérites des lampes Mazda ; « Les Passagers de la Grande Ourse » en 1941, neuf minutes lors desquelles Gô et Sniffle le chien se rendent sur un chantier et se retrouvent embarquer dans un engin en route pour la Grande Ourse ; 1942, « L’Épouvantail », une petite merveille de dix minutes ; en 1944, « Le Voleur de Paratonnerre », création de dix minutes qui a remporté le prix du meilleur dessin animé à la Biennale de Venise ; en 1946, « La Flûte magique », court de dix minutes.

Ensuite, après le coup de départ de « La Bergère et le Ramoneur », qui deviendra « Le Roi et l’Oiseau », Grimault créera avec Prévert « L’Intrépide Soldat de plomb » en 1948, une adaptation d’Andersen de onze minutes qui deviendra « Le Petit Soldat ». En 1957, en trois minutes, ils répondent à une commande pour l’exposition de Bruxelles dont la thématique consiste à s’interroger sur la manière dont l’univers s’est créé et à la façon dont la nourriture est répartie sur la planète : « La Faim du monde ». Puis autre conte d’Andersen, c’est dire la permanence de ses contes, pour la télévision, en 1964 : « Le Petit Claus et le Grand Claus ». En 1970, ils créent « Le Diamant », un film d’animation anticolonial et antimilitariste. En 1973, « Le chien mélomane », un court métrage qui dénonce la folie guerrière des hommes.

.

.

.

.

.

.

.

.

Le long processus, de 1946 à 1980, de création fait-il également partie de la richesse du film ?

.

.

.

.

Bien sûr, et il convient de revenir dans les grandes lignes sur ce long processus de création, qui fut un véritable combat ! « Le Roi et l’Oiseau » c’est en effet plus de quarante ans de combat !

L’équipe des Gémeaux compte alors une vingtaine de personnes. Ce n’est pas suffisant pour un long métrage d’une telle ampleur. Il convient donc de se développer rapidement, d’embaucher de nouveaux collaborateurs. Le film se met en route sans que la fin de sa préparation ne soit terminée. C’est très long, à une époque où il n’y a pas d’ordinateur et où il faut tout dessiner à la main puis photographier les dessins les uns après les autres. 24 dessins doivent être réalisés et animés manuellement afin de créer une seconde de dessin animé. Pour un long métrage de 1h30, si on fait un rapide calcul on a 5 400 secondes donc il faut environ 130 000 dessins. C’est un travail très minutieux, titanesque, chronophage, même pour une équipe.

Rapidement, les finances manquent. De fait, l’atmosphère se dégrade. Le producteur et associé, André Sarrut, change alors de politique : il va voir Disney et cherche un agent. À son retour, il demande davantage de situations comiques ; il réclame par exemple la suppression d’un serpent géant qui va sinon effrayer les enfants affirme-t-il. Bref, vous l’avez compris, la patte Disney et les goûts américains sont revenus avec lui. La réalisation s’arrête.

Prévert et Grimaut, qui sont des artisans, ne sont plus du tout sur la même longueur d’onde que Sarrut. Ce qu’il convient de retenir aussi pour bien comprendre la situation, c’est que Prévert et Grimault sont restés soudés. Ils ont tenu bons pour leur film durant toutes ces années. C’est une vision de l’animation qu’ils défendent aussi. En 1952, le film a été projeté sans leur accord à Venise, dans une version qu’ils désavouaient. En 1953, « Le Roi et l’Oiseau » sort même ainsi dans les salles. En 1951, ils avaient tenté des actions en différé. En 1954, le Tribunal Civil de la Seine rend un jugement défavorable. En 1956, la Cour d’appel confirme ce jugement. En 1959, Grimault et Prévert gagnent devant la Cour de cassation.

C’est un peu fastidieux mais il convient de rappeler les principales étapes si signifiantes de ce combat de longue haleine. D’autant plus que c’est aussi un combat pour la reconnaissance du droit d’auteur. C’est en effet une décision qui fera jurisprudence. Grimault aura ces mots : « Si Jacques n’avait pas été à mes côtés, je n’aurais pu poursuivre aussi loin l’action en justice ».

Mais l’affaire ne s’arrête pas là. En 1959, c’est la faillite des Gémeaux. La société est radiée du registre du commerce. En 1966, à une vente aux enchères publique, Grimault récupère le négatif et tous les matériaux qu’il retrouve. Il enlève tout ce qui va à l’encontre de son travail dans ce qu’il a pu retrouver et il réfléchit à un nouveau film. En 1973, Grimault et Prévert y pensent encore plus intensément. En 1976, ils y travaillent activement et bouclent un nouveau scénario. En 1977, Prévert est en Normandie, à Omonville-la-Petite. Le 11 avril, il y décède d’un cancer du poumon.

Grimault termine le film sans Prévert. Le 19 mars 1980, « Le Roi et l’Oiseau » sort sur les écrans. Prévert est mort depuis trois ans. Il ne vit donc jamais la version définitive, fidèle à ses souhaits et à ceux de Grimault. Le film lui est dédié. Et lors de la première, en hommage à son ami Jacques, Paul laisse un fauteuil vide à côté de lui…

.

.

.

.

.

.

.

.

Le projet a-t-il pour objectif d’être un anti-Disney ou finalement Grimault et Prévert veulent avant tout créer une œuvre originale ?

.

.

.

.

Prévert et Grimault ont en tête un film poétique et politique, très éloigné de certaines niaiseries répandues parfois dans l’animation de l’époque.

Ils ne prennent pas les spectateurs, jeunes ou moins jeunes, pour des imbéciles. Ils proposent des réflexions plus philosophiques et des valeurs comme le respect animal, végétal, humain, comme la solidarité, la liberté qui se conquière.

Le film fonctionne et parle toujours aujourd’hui. Quand on s’adresse à l’intelligence, on reste intemporel.

.

.

.

.

À quel moment le roi et l’oiseau prennent les rôles principaux aux dépens de la bergère et du ramoneur ? Sont-ils des personnages, dont les personnalités sont opposées, qui s’affrontent sans cesse ?

.

.

.

.

En 1976, quand Grimault et Prévert reprennent activement le scénario, le roi et l’oiseau prennent davantage d’importance si bien que le ramoneur et la bergère deviennent des personnages prétextes et que, tout naturellement, le titre est modifié.

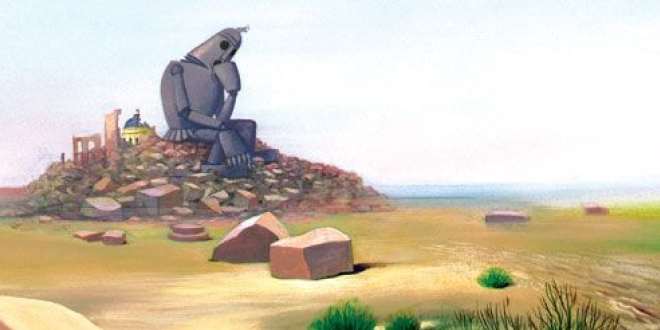

« Le Roi et l’Oiseau » est donc bien une récréation. Il y a eu notamment beaucoup de retravail sur la séquence du mariage et celle avec les fauves. Les références à l’histoire (« Le travail c’est la liberté », le despote et ses sbires, etc.) et à d’autres œuvres d’art (« Les Temps modernes » de Chaplin, « Métropolis » de Fritz Lang, les gravures de Harry Clarke ou de Pedersen, etc.) se densifient, et notamment la fin avec la référence au penseur de Rodin et à cette cage détruite d’un coup de poing. L’homme libre est celui qui est solidaire, insolent, révolté. Il pense. La fin est brutale mais pleine d’espoir et éminemment symbolique. Le robot penseur ouvre la cage du jeune oiseau, le libère et réduit sa prison à néant. Sur les ruines, tout peut renaître, en mieux. C’est une idée de Prévert, qu’il a eue peu de temps avant sa mort.

.

.

.

.

La musique du compositeur polonais Wojciech Kilar donne-t-elle une touche plus grave à l’histoire ?

.

.

.

.

Plus grave en effet quand les séquences le nécessitent, plus poétiques voire légères pour d’autres. C’est un savant mélange.

Wojciech Kilar est un talentueux compositeur polonais dont la composition éclectique tout en nuances rend compte de manière non univoque des différentes tonalités du film, avec une grande finesse et une grande profondeur. Le thème très calme qu’il compose au piano est devenu très célèbre, ainsi que les passages très enlevés qu’ils composent pour les moments forts de rébellion comme la fuite des jeunes gens ou la révolte, avec des percussions notamment. La musique offre aussi des tonalités plus mélancoliques. Il contribue et rend tellement bien compte de toute la complexité du film.

.

.

.

.

.

.

.

.

« La Bergère et le Ramoneur » est plus apprécié par les grands créateurs de dessins animés japonais (Takahata et Miyazaki) que « Le Roi et l’Oiseau ». La comparaison peut-elle de temps en temps être blessante ?

.

.

.

.

Aucunement à mon sens, et là aussi le récit et la contextualisation s’imposent.

Vers 1960, Miyazaki Hayo a 19 ans. Il découvre « La Bergère et le Ramoneur ». C’est un choc. En le visionnant, Miyazaki prend conscience des possibilités offertes par le cinéma d’animation. Le jeune artiste japonais réalise qu’il existe des alternatives aux productions Disney et qu’il est possible de livrer de véritables œuvres d’art. En ce sens, le film a mis le feu aux poudres créatrices de Miyazaki. Il est devenu pour lui un modèle. « La Bergère et le Ramoneur » est devenu une sorte d’idéal de perfection à atteindre pour un jeune homme qui débutait. Il l’affirme, le film lui a montré qu’on pouvait « mettre la barre très haut ». Quand « Le Roi et l’Oiseau » sort enfin, en 1980, Miyazaki va sur ses 40 ans et son engouement pour ce travail est intact.

Quant à Takahata Isao, il a suivi des études de littérature française et s’il a voulu faire de l’animation c’était pour égaler Grimault dont le film a été aussi pour lui un choc d’enfant ; il a quelques années de moins que Miyazaki. Précisons que Takahata adore les textes de Jacques Prévert et qu’il fera traduire le recueil « Paroles » (1946) en 2004 en japonais.

Il existe une interview de Takahata avec Ōtsuka Yasuo, le directeur de l’animation de Miyazaki et de Takahata, où les deux hommes évoquent « La Bergère et le Ramoneur » et « Le Roi et l’Oiseau. Ils sont deux messieurs d’un certain âge mais on dirait deux adolescents, tout émus, avec des étoiles dans les yeux, qui expliquent le choc que fut pour eux cette animation. Takahata et Ōtsuka montrent même à la caméra le cahier de dessins et de découpages qu’ils se sont alors confectionnées à l’époque pour bien comprendre le dessin, le mouvement… Tels des entomologistes, ils ont décortiqué les plans les uns après les autres.

Comme Prévert et Grimault, Miyazaki et Takahata ont travaillé en parfaite symbiose. Ils étaient complémentaires. Takahata ne dessinait pas par exemple. Tous deux voulaient créer des films réalistes, mais avec un réalisme poétique à l’instar de Grimault et Prévert. Et pour être libres et indépendants, ils feront comme Grimault : Miyazaki et Takahata créeront leur société de production. Ils ont en effet eux aussi compris que c’était la seule condition pour pouvoir construire une œuvre personnelle, loin de la toute puissance des majors hollywoodiennes et de Disney. Takahata et Miyazaki se sont lancés au début des années 1980, avec le studio Ghibli.

On retrouve beaucoup de thèmes communs entre les œuvres de Grimault et Prévert et celles de Miyazaki et Takahata : de la nature à la forte présence animale en passant par les personnages féminins forts et marquants, l’absurdité de la guerre, l’imaginaire, le quotidien… Il y a aussi une similitude dans la manière d’appréhender l’animation comme un art, pas comme une industrie, comme un artisanat, que l’on mène à bien avec passion et exigence, en toute liberté et originalité.

De plus, on ne compte plus les clins d’œil de Miyazaki à Grimault, du château de Cagliostro au mariage contrarié en passant par les enfants qui s’aiment ou le robot… Une source d’inspiration donc, un modèle de liberté et d’intelligence, de qualité, vers lequel tendre mais sans jamais la copier, voire la plagier, mais en essayant d’être à la hauteur. Miyazaki a étudié, admiré puis a tenté de créer autre chose, avec sa propre identité, mais en réinventant le savoir-faire qu’il avait pu en tirer, et aussi les thèmes et les motifs avec lesquels il est en adéquation et qu’il s’autorise alors à aborder et à développer. Il s’agit bien là d’un héritage. D’un héritage qui concerne l’envie, l’envie et le savoir-faire, l’exigence.

Mais cette prestigieuse filiation a parfois tendance à en omettre d’autres. L’héritage est important. Le plus direct pourrait-on dire se situe du côté de Jean-François Laguionie, qui a fait ses classes auprès de Grimault. Pensons par exemple au « Château des Singes » en 1999, qui propose un monde tout en verticalité, à l’instar de la ville haute et de la ville basse du royaume de Takikardie. Pensons également au « Tableau » en 2011, film d’animation dont les protagonistes sortent d’une toile inachevée, ce qui n’est pas sans évoquer la bergère, le ramoneur, le roi, qui s’échappent des tableaux. Cette fuite des personnages fait aussi penser à « Comment Wang-Fô fut sauvé », sorti en 1988, de René Laloux. Et citons un cinéaste qui n’appartient pas au monde de l’animation mais qui, en collaboration avec Romain Segaud, a donné naissance en 2016 à un court métrage en stop motion, « Deux escargots s’en vont… » à partir d’un poème de Prévert ! Ce cinéaste, c’est Jean-Pierre Jeunet, qui aime tellement Prévert, « Le Quai des brumes » (1938) et le réalisme poétique.

.

.

.

.

.

.

.

.

Liens possibles, entre autres: