Photographe phare des années 60-70, Jean-Marie Périer est avant tout un metteur en scène de l’image. Avant même de se rendre sur les lieux, le témoin des yéyés imaginait déjà les décors et la scène autour de l’artiste. Françoise Hardy, Johnny Hallyday, Michel Sardou, Jacques Dutronc, Sylvie Vartan,… Tous ont été devant son objectif.

Passionné de la culture anglo-saxonne, Jean-Marie Périer a aussi photographié des artistes étrangers comme Bob Dylan, les Rolling Stones ou encore les Beatles. Au-delà de sa participation au mythique mensuel Salut les Copains, le fils de François Périer est aussi un concepteur unique de l’image. En plus de la photographie, il a été le réalisateur de longs métrages (« Antoine et Sébastien », « Sale Rêveur »), un documentaire mais aussi des clips contre le fléau de la drogue (il dirigea notamment le jeune talent Benicio del Toro).

Jean-Marie Périer a encore beaucoup à dire sur notre relation avec l’image.

Entretien.

.

.

.

.

Au-delà de l’art photographique, êtes-vous avant tout un passionné de rencontres ?

.

.

.

.

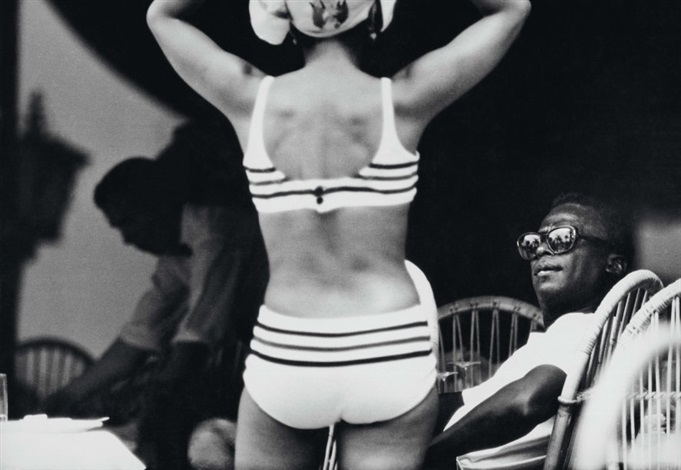

Uniquement. J’ai changé de vie tous les 10 ans. En 1956, alors que j’étais musicien, je suis engagé comme assistant par le photographe Daniel Filipacchi. Je n’avais pourtant que 16 ans et je n’en faisais physiquement que 12. Avec Filipacchi, je travaille pour de la presse comme Paris Match et Jazz Magazine. Je prends en photo des stars comme Ella Fitzgerald et Miles Davis. Pour un môme c’est quelque chose… Comme tous les autres métiers que j’ai faits, j’ai appris en pratiquant. Ce sera la même chose avec le cinéma. J’ai réalisé en apprenant.

Je le dis : Ma vraie vie s’est arrêtée en 1956. J’ai toujours aimé les rencontres avec des personnalités talentueuses et de préférence jeunes.

.

.

.

.

.

.

.

.

Votre expérience en Algérie à partir de 1961 vous a-t-elle permis de mieux comprendre l’image ?

.

.

.

.

Le service militaire m’a beaucoup aidé. Avant, j’avais l’impression de vivre dans une bulle. Mon père, François Périer, était acteur et je ne trainais qu’avec des gens de ce milieu. C’est Louis Jouvet qui me donnait des cours de latin. Brusquement, dans l’armée, je rencontre des jeunes issus du milieu paysan et ouvrier. Je dois tout de même reconnaître que pour un jeune de 20 ans, 28 mois de service militaire c’est long.

Envoyé en Algérie, je vis dans cette magnifique ville qu’est Oran. Après avoir été dans un régiment de train, je deviens journaliste pour l’armée. Je suis donc habillé en civil. Dans un pays en guerre, c’était un danger. Avec ma peau mate, pour les soldats français, je semblais être un Algérien – pour les Musulmans, j’étais un pied noir.

J’ai pu être témoin de la guerre de rue. Des dames vendant des fleurs peuvent brusquement devenir des tueuses avec une barre de fer. J’ai été témoin de telles scènes. Rentrant à Paris, Daniel Filipacchi me propose de travailler sur un nouveau magazine pour jeunes – Salut les Copains. La seule consigne donnée c’est que mes photos déplaisent aux parents (rires). Je me lance dans une nouvelle vie. J’ai travaillé 12 ans pour Salut les Copains.

.

.

.

.

Vous sentiez-vous plus passionné avec des artistes comme les Beatles ou les Rolling Stones ?

.

.

.

.

C’étaient les vrais artistes. En France, les stars s’étaient américanisées. Ils copiaient les modes de Londres ou de New York. Le seul qui ne suivait pas la tendance c’était Jacques Dutronc. Il était insolent, il n’avait pas changé de nom et s’habillait en costard cravate. Je l’ai tout de suite aimé.

Concernant les Beatles et les Rolling Stones, je les ai rencontrés au moment où les deux groupes débutaient. Ne parlant pas vraiment l’anglais, Mick Jagger a su m’aider. Sans lui, je n’aurais pas pu rentrer dans l’histoire des Stones.

Ce fut par exemple une joie incroyable de voir les Beatles réaliser dans les studios d’Abbey Road sur l’album « Sergent Pepper and the Lonely Heart Club Band ». Le rock était pour moi du blues en colère. Pour les artistes, c’était leur langue. La musique des Beatles était passionnante alors qu’avec les Rolling Stones c’était le spectacle qui comptait. Sur scène, Mick Jagger et Brian Jones étaient de vrais cinglés.

Avec les Beatles, je prenais des photos mais je n’avais vraiment pas d’échanges avec eux. Je ne parlais pas anglais. Je faisais alors juste des gestes pendant les prises. Les Beatles rigolaient de moi. Puis, ils ont vu mes photos et ils ont pu m’apprécier. Salut les Copains était un magazine incontournable car c’était le seul du genre en Europe. Le premier numéro a été imprimé à 100 000 exemplaires. 6 mois plus tard, le magazine tirait à un million d’exemplaires. J’avais tous les moyens possibles et inimaginables. Pendant 12 ans, Daniel Filipacchi ne me refusait rien.

.

.

.

.

Etiez-vous vous-même un artiste yéyé ?

.

.

.

.

J’ai toujours détesté ce mot – yéyé. Le terme a pourtant été inventé par un type formidable, Edgar Morin. Tous les adultes, tous les parents critiquaient ce nouveau mouvement musical. Morin tente de calmer les esprits en disant que les jeunes sont des gentils qui ne font qu’entonner « yé-yé ».

Je ne me suis jamais senti comme un artiste et je n’ai jamais voulu être chanteur. Cependant, j’ai cette chance incroyable d’être reconnu encore aujourd’hui dans la rue.

.

.

.

.

Quelle est la place du modèle féminin dans vos photographies ?

.

.

.

.

Je n’ai jamais été un bon photographe pour ce type d’images. Le magazine Lui faisait appel à moi parfois et le résultat n’était pas bon. La seule photo qui est une réussite c’est celle avec Jacques Dutronc et les filles dans la voiture. J’ai eu l’idée d’installer mon appareil photo en hauteur.

.

.

.

.

.

.

.

.

Avec les grands mannequins comme Carla Bruni ou Naomi Campbell, avez-vous fait face à plus de professionnalisme et donc moins de simplicité ?

.

.

.

.

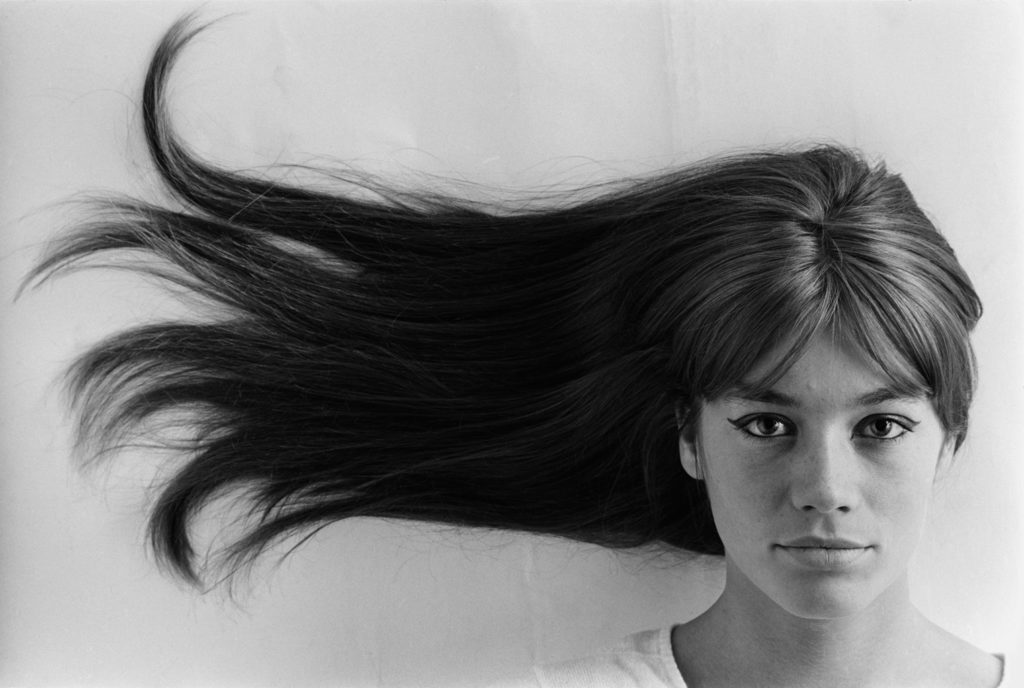

J’ai toujours préféré ceux et celles qui n’aiment pas se faire photographier. Mais quand j’ai fait cette série dans les années 90, ce fut une expérience extraordinaire. Avec de telles mannequins, vous n’avez pas besoin de faire grand-chose. La photo est tout de suite réussie. Face à vous, les mannequins sont comme des danseuses de ballet. Ce fut pareil avec le peintre Salvador Dalí. Lors de la photo avec Françoise Hardy. Je n’ai pas eu besoin de lui dire quoi faire. Dalí était dans son personnage.

Après mon retour des Etats-Unis, je décide de reprendre ma carrière de photographe. J’ai retrouvé les mêmes conditions que dans les années 70. Il n’y avait aucune limite. Comme toujours, je voulais faire du spectacle en photo. J’étais un metteur en scène. Mes images ont toujours représenté les rêves des jeunes. Que ce soit les années 60,70 ou 90.

.

.

.

.

Vous conseillez de photographier avec comme cadre une fenêtre. C’est le secret d’une bonne image ?

.

.

.

.

Il suffit de remarquer qu’un certain nombre de chefs d’œuvre de peinture ont comme décor une fenêtre. C’est une belle mise en scène. Avec une image, vous pouvez aisément mentir. La vérité n’est pas intéressante à montrer. C’est le spectacle qui compte.

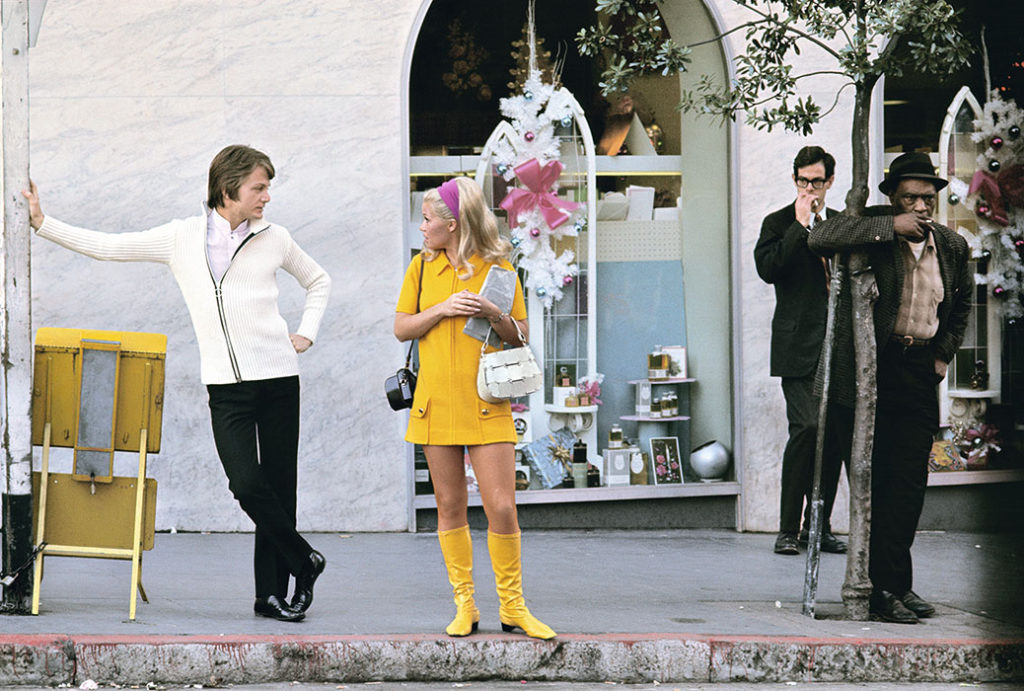

J’ai toujours aimé imaginer la mise en scène dans ma tête. Il m’est même arrivé de construire des décors. Nous étions tous jeunes. Nous vivions la même chose. Par conséquent, on se comprenait tous. Une des seules photographies qui a laissé la place à l’imprévu c’est celle de Claude François en 1968. Je l’ai laissé seul dans cette rue de San Francisco. Cette jeune fille tout en jaune est arrivée et j’ai pris la photo. Aucun metteur en scène n’aurait pu imaginer cela.

.

.

.

.

.

.

.

.

Face à Steve McQueen ou Chuck Berry, l’objectif vous fait-il penser que vous étiez dans un film hollywoodien ?

.

.

.

.

Ce fut extraordinaire avec James Brown et Chuck Berry. Steve McQueen c’est une autre histoire… Il a été impossible avec moi. J’adorais cet acteur. Je me suis rendu en Espagne avec ma petite sœur pour rencontrer McQueen. Il nous a fait attendre 3 jours pour faire les photos. Nous sommes venus à sa rencontre. McQueen, prenant son petit déjeuner gargantuesque sur la terrasse, souhaite alors reporter la séance au lendemain. Finalement, il cède et lance « 3 minutes ». Je prends les photos et avec ma sœur on s’est barrés. Avec Steve McQueen, ce fut une déception.

James Brown a été le contraire. Nous avions beaucoup plus de temps. Filipacchi avait des connexions aux Etats-Unis. Je me rends sur les lieux pour rencontrer Chuck Berry. Il n’est pas accompagné de musiciens ou de son agent. Radin, Berry décide de traverser le Mississippi en voiture. Je l’accompagne. Il a été d’une grande simplicité. Chuck Berry m’a expliqué qu’il ne montait sur scène dans le Sud des Etats-Unis que s’il avait reçu son argent en cash. Toutes les salles de spectacle et bars étant gérés par des blancs racistes, il n’était pas certain de recevoir son gain. J’ai pu constater que Chuck Berry faisait tout, tout seul.

C’est parce que j’étais obsédé par les Etats-Unis que j’ai ensuite pris la décision d’aller vivre là-bas pendant 10 ans. J’ai réalisé des films publicitaires. Puis, au fil du temps, j’ai compris que ce n’était pas l’Amérique que j’aimais mais les films hollywoodiens. Je suis rentré en France.

.

.

.

.

Vous gardez un grand souvenir de vos moments avec Marianne Faithfull ?

.

.

.

.

Quand j’ai appris sa mort, ce fut un choc. Nous sommes restés ensemble presque un an. Marianne avait déjà été mariée et avait un enfant. Elle venait me voir durant la semaine et le week-end se rendait à Londres. Marianne était très cultivée. Elle avait des ressemblances avec Françoise Hardy. Par contre, Marianne faisait tout pour plaire.

.

.

.

.

Ecoutez-vous toujours de la musique ?

.

.

.

.

Beaucoup moins qu’avant. A une époque, c’était en permanence. Chaque jour, chaque soir, un artiste français ou étranger venait me rendre visite. Lorsque je prenais des photos, c’était par geste car la musique était à fond.

.

.

.

.

.

.

.

.

De nos jours, la photographie s’est démocratisée avec les appareils photos numériques, le selfie et l’intelligence artificielle. Le photographe a-t-il un avenir selon vous ?

.

.

.

.

J’en doute. Pour moi, les ennuis ont vraiment commencé avec des logiciels comme Photoshop. Je m’en suis moi-même servi au début. Avec les téléphones portables, tout le monde peut être à présent photographe. Certains font même de meilleures images que des appareils photos professionnels. Je pense que c’est une bonne chose que la photographie se démocratise. Par contre, à part des artistes comme Annie Leibowitz, la liberté pour un photographe n’existe plus. La presse n’a plus d’argent.

Avec l’intelligence artificielle, un grand nombre de métiers vont disparaître. Je fais partie des rares photographes à garder ses négatifs. J’ai eu le bon réflexe de les récupérer après mon retour des Etats-Unis.

.

.

.

.

Vos photographies font-elles partie à présent de l’Histoire ?

.

.

.

.

Pour le grand public oui. Mes photographies font partie de la culture populaire. Par conséquent, pour les esthètes français, je ne suis pas reconnu. C’est aussi pour le grand public que j’ai installé mes photos dans les EHPADs. C’était mon don aux séniors. Par mes images, je voulais leur faire changer les idées. Même s’ils n’écoutaient pas la musique des années 60, cela rappelle à ces retraités leur passé. Même pour les visiteurs des EHPADs, mes photos sont connues. J’aime démarrer de telles conversations. Je me souviens d’une centenaire me disant qu’elle préférait Mick Micheyl à Mick Jagger (rires). Cela m’a ému.

Il y a un musée de mon travail à Villeneuve d’Aveyron. Cela me fait rire d’avoir un tel lieu alors que je ne suis pas encore mort (rires).

Cependant, la photographie c’est pour moi du passé. A présent, je veux écrire. Les phrases sont comme de la musique pour moi. J’adore cet espace de liberté.

.

.

.

.