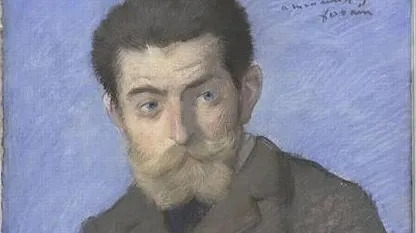

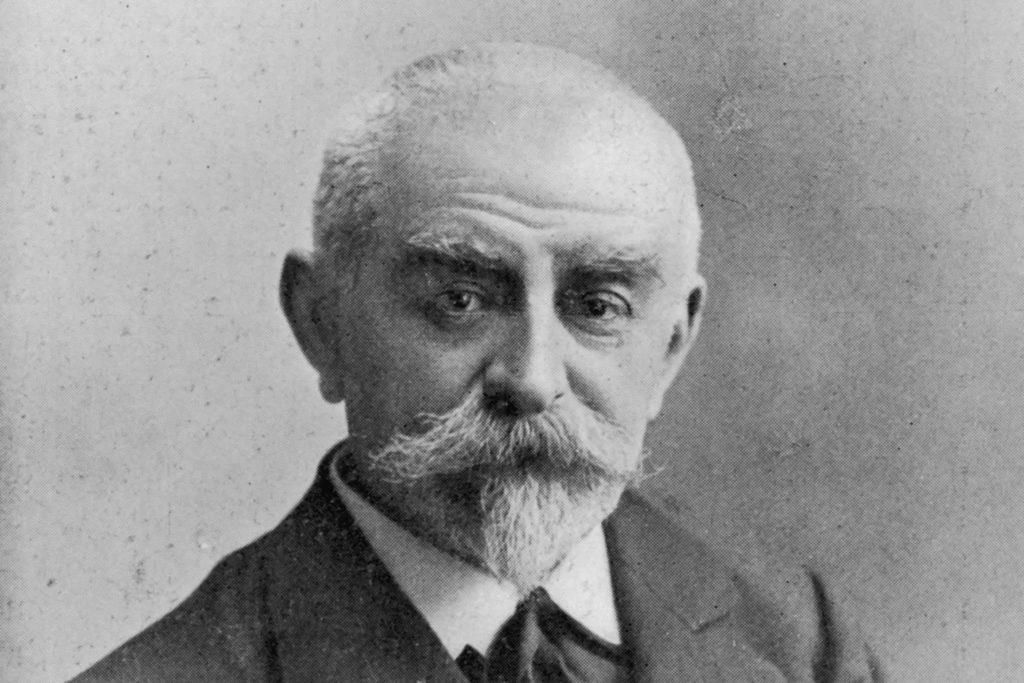

Libertin, vieux garçon, conservateur, adepte de l’occulte, tourmenté, contrarié mais également écrivain de talent, Joris-Karl Huysmans (1848-1907) est un homme de son siècle – le XIXème. Proche d’Emile Zola mais également de l’étrange Jules Barbey d’Aurevilly, l’auteur d' »A Rebours » (1884) est une figure à part. Parcours noir mais également blanc sur certains aspects, Huysmans ne pouvait qu’inspirer l’écrivaine Agnès Michaux. Sa (grande) biographie narre une existence où réalité se complète dans la fiction. Preuve de l’ambiguïté, le Prix Sade 2025 vient d’être attribué à Agnès Michaux. Huysmans a disparu mais « Huysmans vivant » (Editions Cherche Midi 2025).

Après son portrait en 2023, entretien avec Agnès Michaux.

.

.

.

.

Comment Joris-Karl Huysmans a-t-il réussi à tant vous plaire pour écrire plus de 700 pages ?

.

.

.

.

Je rends grâce à mes éditeurs qui m’ont laissée une liberté et une paix royale. Je pense qu’ils s’attendaient à un livre de 300 pages, Huysmans « sous un angle », quoi. Quand je me suis rendue compte qu’à peine au tiers de la vie de Huysmans, les 300 pages étaient dépassées, je me suis dit que cela allait coincer. Mais, après lecture, on n’a pas semblé inquiet et on m’a dit « Continue ! », alors j’ai continué. Je n’ai pas « voulu » écrire 700 pages. Ce que j’avais à dire, à montrer, à raconter, nécessitait cet espace, c’est tout. Alors, oui, pour l’auteur, physiquement, c’est long. Heureusement, comme dans le sport, c’est l’esprit qui soutient, et c’était tellement passionnant, prenant, exigeant intellectuellement. Enfin, je n’étais en rien « spécialiste », même si Huysmans apparaissait déjà dans La Fabrication des Chiens, trilogie que j’avais écrite sur la fin du XIXe et le tout début du XXe, et cela m’a sauvé, sans doute, d’une possible lassitude. J’allais vers un ailleurs, en exploratrice. Tout pour moi, était à découvrir.

.

.

.

.

Dans chacun de ses livres, il apparaissait, vivait. Huysmans, cet écrivain qui n’aurait pas voulu naître, devait-il à son tour être raconté ?

.

.

.

.

Il était temps pour une nouvelle « grosse » biographie. Celle qui me précédait datait de 1958, « La vie de J.K. Huysmans » par l’Anglais Robert Baldick, également traducteur de Huysmans. L’œuvre est excellente, c’est le défricheur n°1 et cela lui vaut ma très profonde et indéfectible admiration. Mais certains documents sont apparus depuis. Ainsi, Baldick n’a pas eu accès à une correspondance formidable entre Huysmans et un ami hollandais, Arij Prins. Les biographes laissent toujours la porte ouverte au suivant. Après moi, il y aura encore des documents qui vont surgir, donc sans doute de quoi se remettre au travail. Il ne faut pas avoir l’orgueil du travail définitif. D’ailleurs, le travail « définitif », c’est le meilleur moyen d’enterrer définitivement un écrivain. Ce n’est pas ce que je souhaite à Huysmans.

.

.

.

.

.

.

.

.

Charles devient Joris-Karl. Pourquoi un tel changement ?

.

.

.

.

À la mort de son père (il a 8 ans), la Hollande paternelle devient une sorte de territoire fantasmé de l’art contre la famille maternelle, pleine de fonctionnaires. Alors, pour se choisir un nom d’écrivain, c’est là-bas qu’il va chercher, commettant tout de même une erreur qui prouve sa méconnaissance du néerlandais, car Karl est allemand ; en néerlandais, on dit Karel.

.

.

.

.

Éternel célibataire, Huysmans est-il un homme qui déteste les femmes ?

.

.

.

.

Il est misogyne, certes, et même assez gravement – en cela, très homme de son époque. Célibataire, il l’est à peu près, puisqu’il a eu une femme, Anna, avec laquelle il n’est pas marié et qui n’habite pas chez lui. Si Huysmans ne croit pas au mariage, qui finit toujours par faire vivre une vie idiote, il n’est guère satisfait par le célibat où la femme, qui sait cuisiner, repriser, manque cruellement au confort de la vie. Avec Anna, il a choisi une solution intermédiaire. Elle vient chez lui chaque week-end et, le lundi, retourne chez elle. Dans l’œuvre de Huysmans, les portraits de femmes sont nombreux – ouvrières (Les Sœurs Vatard), femmes vénéneuses (Là-bas) et sainte (Sainte Lydwine de Schiedam) – et magnifiques, même dans la description impitoyable qu’il en fait.

.

.

.

.

Huysmans est-il le plus grand défenseur des Impressionnistes ?

.

.

.

.

Quand personne ou presque ne les défend, oui. Mais vite, il se lasse et critique avec cruauté les « petites touches », les cascades de « points ». En ce point, il me fait toujours songer à la phrase de Rimbaud : Il faut être absolument moderne. Quand une chose est réalisée, il faut chercher autre chose. C’est ce qu’il fait dans sa littérature et qu’il reproche à certains peintres de ne pas faire. Chercher la forme nouvelle, tout le temps, presque désespérément. Ainsi, quant À rebours, à son corps défendant finalement, crée le mouvement décadentiste, il ne s’en repaît pas. Il l’a fait, c’est déjà vieux. Bien sûr, il aimera certains livres de Jean Lorrain, par exemple, mais comme une sorte de plaisir coupable. Car il sait que l’art s’englue et meurt dans la répétition du même.

.

.

.

.

.

.

.

.

Avec À Rebours, Huysmans rompt avec le naturalisme. Un autre auteur est-il né ? Un auteur réactionnaire ?

.

.

.

.

Après À Rebours, il ne devient pas un autre auteur, il continue, il cherche, il veut trouver de nouveaux territoires. Il explore le domaine mystérieux du rêve (En rade), du satanisme (Là-Bas), puis se tourne vers le catholicisme, par nécessité intérieure et par nécessité artistique, comme une extension du domaine de la littérature.

Réactionnaire ? Huysmans n’a jamais aimé la politique. Jeune, les discussions politiques san fin dans les cafés du quartier latin l’emmerdaient. Mais devenir catholique quand la IIIe République s’occupe d’écarter du pouvoir l’église catholique puis met au point la loi de séparation des Églises et de l’État, c’est tendre la main à toutes les récupérations. Les réactionnaires catholiques le regretteront parfois, tant sa critique du barnum de la foi est terrible, comme on le voit dans Les Rêveries d’un croyant grincheux.

Reste que Huysmans n’est pas épastrouillé par le Progrès, qu’il exècre son siècle de sauces en boîte et de grossièreté technologique. Il détestera l’arrivée du téléphone dans son bureau de la Sûreté générale (où il fit carrière), ne possèdera jamais de bicyclette malgré l’engouement général et, bien sûr, avec beaucoup d’autres, détestera la tour Eiffel, « cette garce de 300 mètres ».

.

.

.

.

Le fantastique reflète-t-il l’envie de Huysmans de s’échapper d’un réel bien trop tranquille ?

.

.

.

.

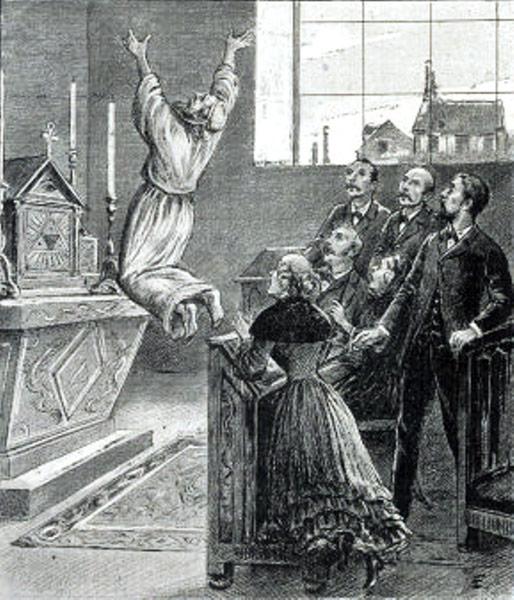

Dans ce domaine, il est aussi homme de son temps, un temps qui fait tourner les tables, chasse photographiquement les fantômes et voit renaître les Rose-Croix. C’est l’envers du monde de Progrès. Le spirituel renaît de façon souvent assez foutraque face à la science toute puissante – nous connaissons cela aussi. Quand il écrit Là-bas, en indécrottable naturalisme (ce sera, jusqu’à son dernier livre, sa méthode de travail), il se documente. Alors, il fréquente des occultistes assez sulfureux, le très étrange abbé Boullan et prétend même (est-ce vrai ?) avoir assisté à une messe noire. Pour ce qui est d’échapper au réel, je crois que l’art lui suffit, car c’est surtout à la médiocrité, à la laideur de la réalité qu’il veut échapper. Mais il est vrai, et nombre de ses amis en témoignent, qu’il avait le goût du bizarre.

.

.

.

.

Pessimiste, inquiet, tourmenté, n’aimant pas les voyages, la Tour Eiffel, appréciant la routine, ailurophile (ceux qui aiment les chats), Huysmans est-il finalement un Parisien du XXIème siècle ?

.

.

.

.

Tout l’emmerde. C’est parisien, ça, non ? (rires) Oui, Huysmans râle, vitupère, mais avec beaucoup de talent, ce qui n’est pas toujours le cas des Parisiens. Et Parisien, il l’est tellement, Parisien de la rive gauche, grand flâneur, observateur de la vie de la rue, des bas-quartiers, du petit peuple, des monuments oubliés. Homme à chats, aussi, c’est vrai. Il en aura toute sa vie. C’est la seule vie de couple qu’il supporte. Peut-être qu’au fond, l’inquiétude, le tourment, le pessimisme, les chats, sont-ils une manière d’échapper à l’ennui. L’ennui, c’est un sujet au XIXe siècle…

.

.

.

.

Dans Huysmans vivant, vous utilisez des titres de chansons rock pour les chapitres. Cela fait-il écho à votre livre Staying alive (2005) ?

.

.

.

.

Pas du tout, mais, contrairement à Huysmans, la musique a une grande place dans ma vie. Dans la seconde partie du livre qui se déroule année par année, j’ai effectivement titré avec des albums que j’aimais à cent ans d’écart. Parce que les années 70, 80, quel que soit le siècle restent des années 70 et 80. C’est assez fascinant ! Puis je l’ai fait très spontanément en me disant que cela ne resterait sans doute pas, qu’on me dirait que « non, ce n’est peut-être pas très… ». Puis c’est resté et c’est bien, c’est fidèle à l’aventure, à l’impulsion, à la pulsion, aux battements de cœur. Et j’écoutais ces albums pour me fouetter un peu l’inspiration et la motivation quand deux heures du matin approchaient… J’avais le temps d’une grossesse pour finir, alors pas question d’avoir un coup de mou.

.

.

.

.

Après autant de recherches, qu’est-ce qui vous surprend encore chez Huysmans ?

.

.

.

.

Lorsque vous écrivez une biographie, vous cherchez à mettre en lumière un individu. Mais comme je le dis dans le prologue, une biographie n’est qu’une lampe, qui éclaire en même temps qu’elle crée de l’ombre. Le mystère de l’être est impossible à percer. On s’approche, c’est tout. Alors ce qui persiste et surprend pour toujours, c’est ce mystère de l’être.

.

.

.

.