Depuis la nuit des temps, les hommes s’obstinent à représenter les corps. Image presque sacrée, elle reflète une fascination de l’enveloppe corporelle et d’une certaine beauté de la Création. Les femmes ont elles aussi été les artistes de ces nus. Du XVIème siècle jusqu’à nos jours, des personnalités comme Artemisia Gentileschi à Kiki Smith en passant par Louise Bourgeois ont su représenter le corps dans toute sa diversité et dans tous les styles.

Quel est le regard de l’artiste femme face à la nudité ? Y’a-t-il une particularité ? Une pertinence ?

Avec « Oser le nu – Du XVIème au XXème siècle – Le nu représenté par les artistes femmes » (Editions Flammarion – 2025), Camille Morineau, Co-fondatrice de l’association internationale AWARE, commissaire d’exposition, conservatrice du patrimoine et directrice artistique française, se penche sur un sujet à la fois passionnant et si peu étudié. Corps masculins, féminins, non genrés mais aussi divins ont été dessinés, sculptés et photographiés sous le regard de femmes de talent.

Entretien avec Camille Morineau.

.

.

.

La représentation de la nudité a pu pendant des siècles être tabou. Ces images sont-elles un double tabou lorsque l’artiste est une femme ?

.

.

.

.

Selon moi, il y a 2 tabous. Le premier concerne la possibilité qu’une artiste femme puisse représenter des nus avec même moins d’aspects érotiques que chez les artistes hommes. Le second tabou est que les historiens de l’art n’ont su percevoir que les femmes puissent réaliser des nus. Ce sont pourtant des œuvres de grande liberté. Ce tabou provient d’un empêchement à la fois psychologique et philosophique. Pour être franche, je me suis moi-même inclus dans cette limite. A titre d’exemple, la nudité du Christ a été représentée différemment par les femmes tout au long des siècles, mais les historiens de l’art ont eu du mal à concevoir qu’une scène de Christ soit un nu. C’est pour moi à présent une évidence.

.

.

.

.

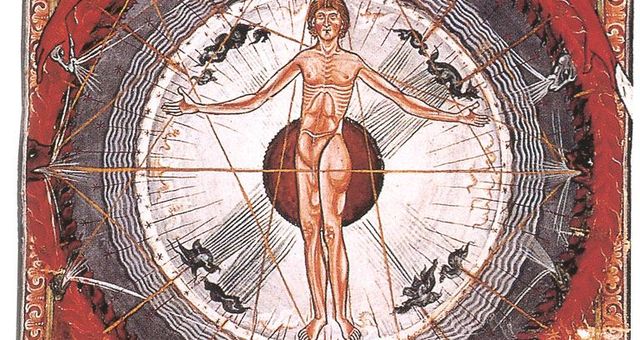

Vous mentionnez une protohistoire, surtout dans la littérature (Hildegarde von Bingen et Christine de Pisan). Y’a-t-il des œuvres d’art anciennes qui semblent montré un regard féminin ?

.

.

.

.

Plus que nous remontons le temps, plus que c’est compliqué de dire qu’une œuvre a été créée par une femme, car la pratique de signer les œuvres est en réalité assez récente. Cela dit, des chercheurs et chercheuses se penchent désormais sur la question.

Si nous avançons dans le temps, au XVIème siècle nous pouvons constater chez une artiste comme Lavinia Fontana une forme d’espièglerie des vénus peintes. Ce sont des figures à la fois belles et combattantes. Quant à Artemisia Gentileschi, au XVIIe, tout en respectant les règles de l’art, elle s’approprie pleinement le sujet de la nudité. Sa Cléopâtre est bien accompagnée d’un serpent mais le reptile est si petit que c’est le corps nu qui transparaît avant tout.

Bien que peu nombreuses, les artistes femmes étaient reconnues, appréciées et donc indépendantes. Leurs commanditaires, masculins et féminins, savaient qui elles étaient. Le regard d’une femme artiste intriguait.

.

.

.

.

Dès le XVIème siècle, il y a en effet des femmes qui représentent des nus, sont-elles recrutées pour leur genre. Que cherchent les femmes commanditaires chez les femmes artistes ?

.

.

.

.

Nous avons peu de sources sur le sujet mais nous savons que des femmes puissantes dans leur société collectionnaient des œuvres d’art. La femme peintre était célébrée et reconnue au même titre que la commanditaire. Il est fort probable qu’elles se reconnaissaient dans l’autre. Les artistes femmes sont aussi des peintres de cour. Sophonisba Anguissola, par exemple, est professeure de la reine et peintre officielle de la cour d’Espagne au XVIIe siècle.

Au XVIIIème siècle, Elisabeth Vigée Le Brun sera successivement peintre de la cour de France, de Marie-Antoinette et de Louis XVI, du royaume de Naples, de la Cour de l’empereur de Vienne, de l’empereur de Russie et de la Restauration.

.

.

.

.

Artemisia Gentileschi est-elle une artiste qui assume la violence des corps ?

.

.

.

.

Les corps ont toujours été représentés dans une forme de violence, par exemple le Christ et les martyrs sont souvent représentés de façon brutale. Le style obscur et sanglant du Caravage a influencé de nombreux artistes, dont Artemisia Gentileschi. Certains de ses tableaux montrent une grande froideur et de la brutalité, comme ses Judith et Holofernes, alors que d’autres montrent des corps dans toute leur sensualité, comme sa Danae.

.

.

.

.

.

.

.

Le libertinage puis la Révolution ont-ils finalement écarté les femmes d’une certaine liberté artistique ?

.

.

.

.

Comme a dit Vigée le Brun, « les femmes avaient le pouvoir, la révolution le leur a enlevé ». Le XVIIIème est un siècle paradoxal. L’âge des Lumières est celui de la reconnaissance des femmes : salonnières, philosophes, mathématiciennes, anatomistes. Si le nu disparaît quelque peu des œuvres signées par les femmes, des artistes comme Rosalba Carriera et Angelica Kauffmann font carrière fulgurante.

.

.

.

.

Les femmes sont-elles les impressionnistes les plus sages ?

.

.

.

.

Le XIXème siècle est une époque plus prude. Les femmes représentent surtout des déshabillés et des scènes intimes, d’intérieur. On entend parler maintenant d’impressionnisme d’intérieur, même, c’est- à-dire des scènes domestiques représentées surtout par les artistes femmes mais dans un style impressionniste. L’intimité est un moment qui fascine au XIXème siècle. Sous l’influence philosophique de Rousseau, les enfants ne sont plus envoyés chez les nourrices mais font partie du quotidien.

.

.

.

.

.

.

.

Le tableau « Dans l’atelier » (1881) de Marie Bashkirsteff est-il une œuvre provocatrice voire iconoclaste ?

.

.

.

.

Marie Bashkirsteff est une artiste féministe qui a accès aux modèles masculins et féminins nus. Originaire de l’Empire russe, elle est venue à Paris, grand espace de libertés en Europe, pour apprendre le nu. Elle intègre l’Académie Julian, une des rares institutions qui acceptent des femmes. De plus, Marie Bashkirsteff, prenant conscience que son genre est un obstacle à sa carrière, elle n’hésite pas, sous le pseudonyme de Pauline Orrel, à revendiquer l’ouverture de l’Ecole des beaux- arts aux femmes. Dans « Dans l’atelier », elle ose représenter une foule de femmes face à un garçon sans vêtements. A mon avis, c’est une œuvre à double sens : C’est une allégorie au martyre de Saint Sébastien mais aussi un appel à la liberté des artistes femmes.

.

.

.

.

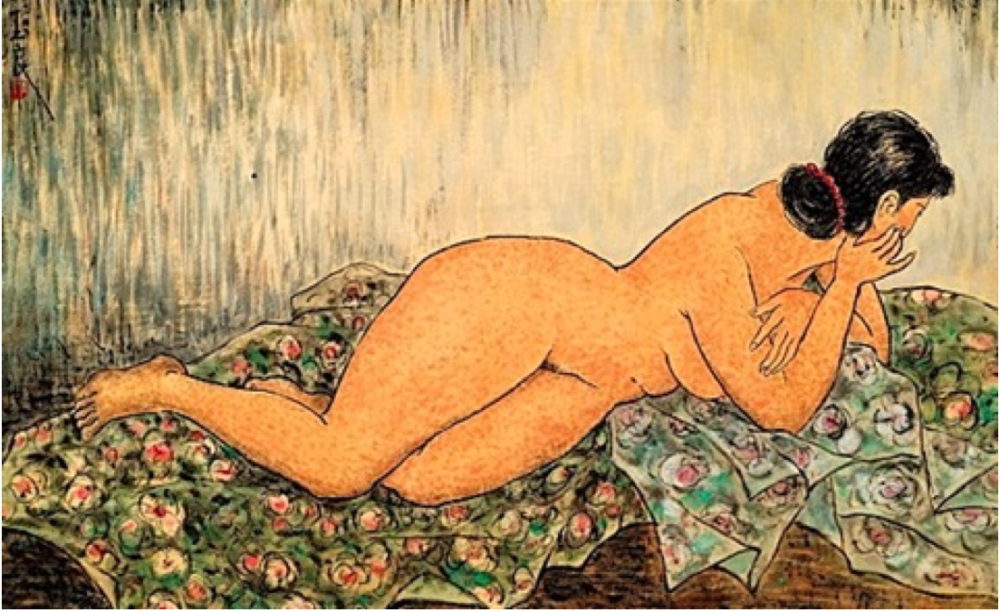

L’ascension de Suzanne Valadon et de Pan Yuliang représente-t-elle une certaine revanche du modèle ?

.

.

.

.

Seule Suzanne Valadon passe du statut de modèle à peintre. Suzanne Valadon s’installe à Montmartre et devient modèle des peintres vivant aux alentours. Elle apprend de son expérience de modèle, des peintres qui la représentent dans leurs tableaux. Chez Suzanne Valadon, le regard masculin sur le corps féminin est à la fois point de départ et repoussoir de son œuvre. Elle va garder des très bonnes relations avec ses confrères, mais on voit un regard critique le modèle dans ses œuvres.

L’expérience de Pan Yuliang est très différente. Dès son enfance, elle est vendue à un bordel. Loin d’être autodidacte, elle est la première femme à être diplômée de l’académie des Beaux-Arts de Shanghai. Elle se forme à Lyon, à Paris puis à Rome et va revenir en Chine pour devenir enseignante et doyenne de l’académie des Beaux-arts de Shanghai. Elle est critiquée pour ses représentations de femmes nues, mais connait un succès international. Elle a en effet pris une revanche sur la vie.

.

.

.

.

Le nu intime chez Camille Claudel est-elle une réponse au nu monumental d’Auguste Rodin ?

.

.

.

.

Tout en étant soutenu par son amant, Claudel se différencie de Rodin. Ses nus féminins ont un caractère universel. Le quotidien chez Camille Claudel est magnifié. Par certains aspects, son style et ses sujets sont même plus pertinents que la vision de Rodin. Elle a souffert sur le fait de ne pas avoir de commande officielle. L’espace public à la fin du XIXème et au début du XXème siècle reste un environnement fermé aux femmes.

De nos jours, une grande partie du public du musée Rodin vient admirer les œuvres de Claudel.

.

.

.

.

L’autoportrait nu des femmes est-il la plus grande des provocations (Suzanne Valadon, Lee Miller, Frida Kahlo…) ?

.

.

.

.

L’autoportrait nu n’est pas toujours une provocation. Il permet une certaine facilité puisque le modèle est sans cesse présent. Chez Suzanne Valadon, c’est moins une provocation de peindre son corps que de peindre un modèle nu masculin, par exemple. A la fin de sa vie, Suzanne Valadon n’hésite pas à se peindre âgée. Cet aspect va influencer des artistes comme Louise Bourgeois.

Chez Frida Kahlo, le corps est le reflet de ses expériences personnelles et les violences infligées sur son corps : l’handicap, la souffrance, la maternité et la mort. Elle sublime sa propre vie afin de projeter la condition féminine. Son approche est si contemporaine que cette peintre est une figure emblématique.

Au fil du temps, la photographie va également s’emparer de la nudité car elle exprime un grand nombre de sujets. Lee Miller, ayant d’abord été modèle, n’a aucun problème à se prendre en photo.

.

.

.

.

Le queer s’est-il enrichi dans l’art nu ?

.

.

.

.

Au cours de mes recherches, j’ai pu constater que la représentation du queer dans l’art visuel apparaît au même moment que le nu moderne. Il fait partie intégrante du mouvement. Les amours ne sont pas nécessairement hétérosexuels. Le nu fait apparaître le questionnement et l’ambiguïté.

Les années 20 abordent, au sortir de la Première Guerre mondiale, la question des genres de façon plus libre que notre époque contemporaine. Par exemple, Claude Cahun a intégré dans ses autoportraits des images féminines, masculines et neutres. Elle crée volontairement de la confusion. De nos jours, nous apposons sur ses œuvres des mots qui n’existaient pas à son époque. Ou encore le sculpteur hongrois Anton Prinner, qui a pleinement vécu sa vie en tant qu’homme à Paris.

L’Histoire LGBT+ est une histoire longue et qui mérite d’être étudiée davantage.

.

.

.

.

L’avenir de l’art nu pensé par les femmes (Milo Moiré, Déborah de Robertis,…) semble-t-il être plus brut et radical ?

.

.

.

.

Mon livre s’arrête à la période des années 70. La nudité a depuis participé à une explosion artistique. Le genre accompagne les générations post-#metoo. Une autre exploration est nécessaire.

Les artistes de tous genres se mobilisent et réalisent sans attendre les mouvements. J’ai écrit « Oser le nu » avec cette énergie. C’est un livre qui ne s’adresse pas seulement aux historiens de l’art et va au-delà de la question du nu.

.

.

.

.