À sa naissance en Algérie en 1935, Marie-Pierre Pruvot est assignée garçon. Pourtant, elle sait qu’elle ne l’est pas.

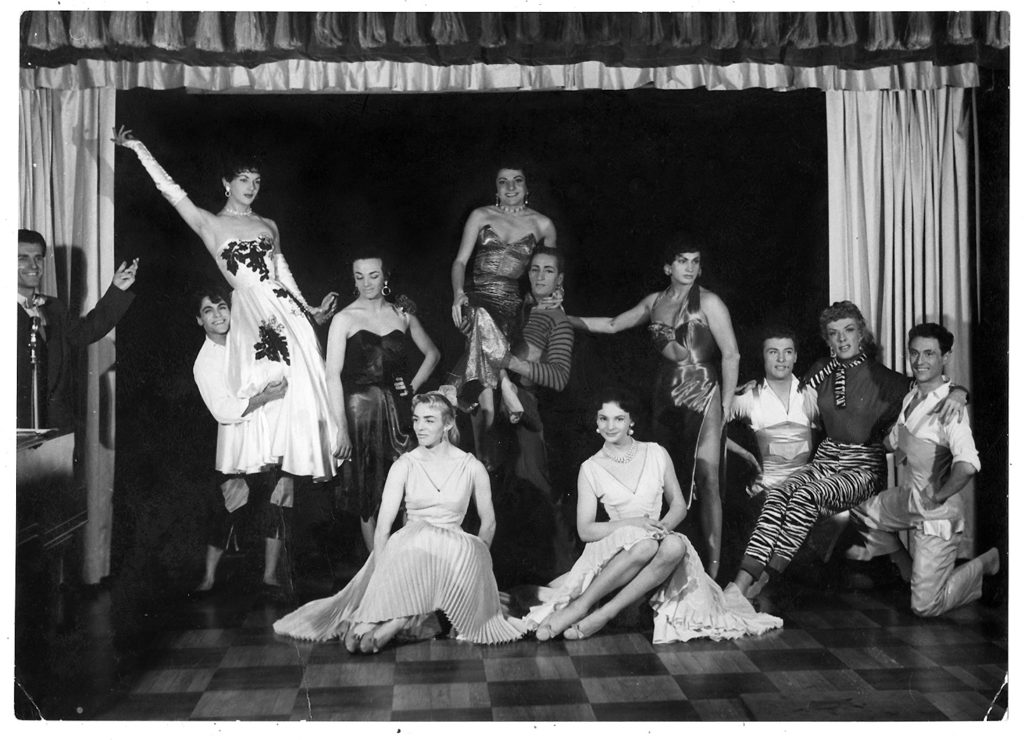

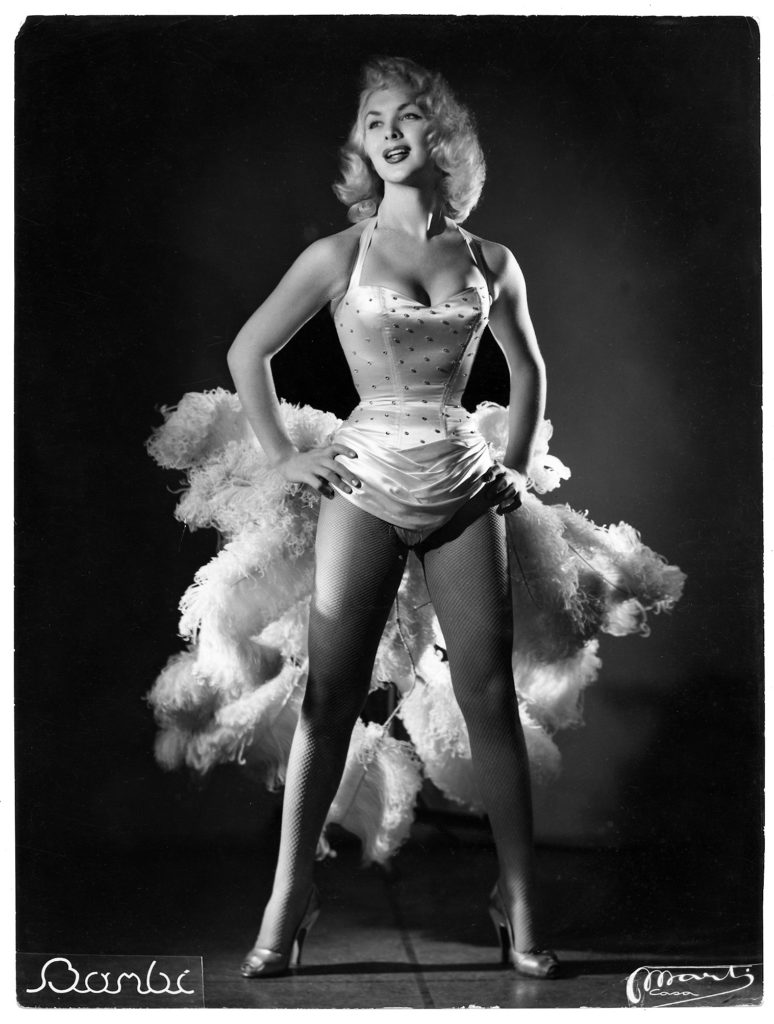

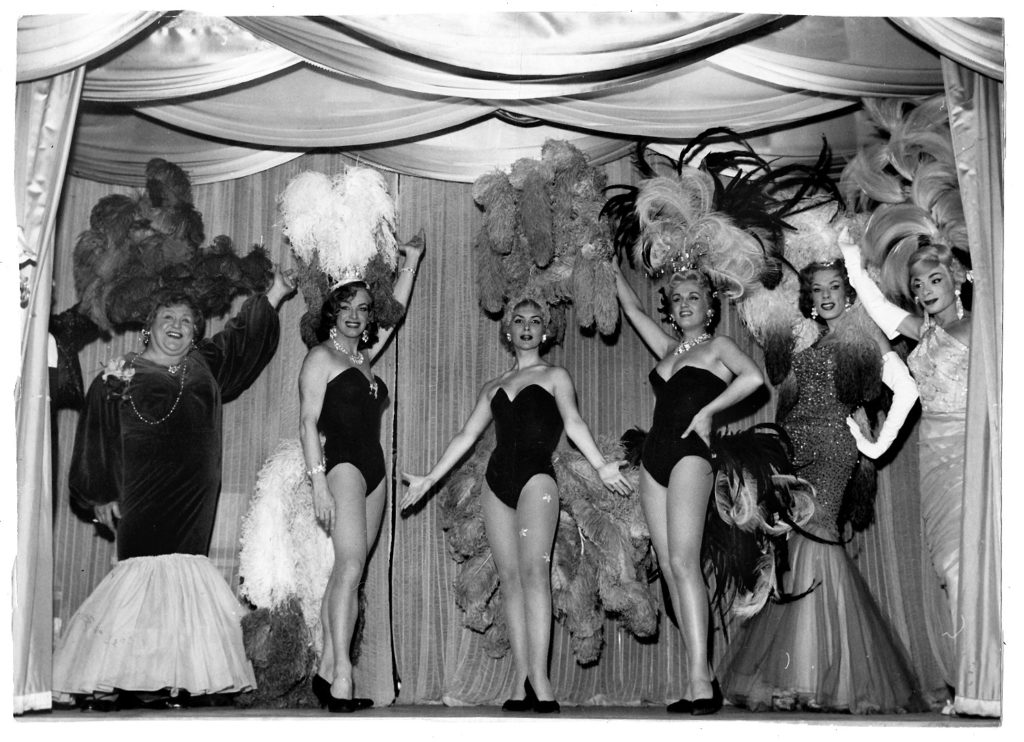

À 18 ans, Marie-Pierre Pruvot arrive à Paris afin de vivre en femme. En 1955, celle qui à choisi comme nom de scène Bambi, devient meneuse de revue parmi une troupe chatoyante et aux côtés de l’artiste Coccinelle. Bravant les codes de la société française d’après-guerre, Marie-Pierre Pruvot devient une pionnière de la transition.

Après 18 ans d’une carrière à succès, Bambi change de vie pour devenir professeur de français.

De l’Algérie à la France, du masculin au féminin, de la scène à l’anonymat, Marie-Pierre Pruvot a su rester elle-même, quel qu’en soit le prix. À l’époque actuelle, son récit, écrit avec Anna Khachaturova, « Bambi – Une vie ordinaire » (Editions Denoël – 2025) se lit comme un manifeste pour la liberté.

Entretien avec Marie-Pierre Pruvot.

.

.

.

.

Le sous-titre « Une vie ordinaire » est-il votre réponse à celles et ceux qui vous désignent comme extraordinaire ?

.

.

.

.

C’est en tout cas une revendication de base. Depuis l’enfance, j’ai toujours souhaité être vue comme une femme. Elève de 17 ans au lycée Bugeaud d’Alger, c’était difficile d’avoir un tel style de vie. J’y avais pensé mais cela aurait été impossible. Dans les années 50, pour ceux qui voulaient s’habiller en femme, le monde du spectacle était la seule possibilité. C’était pour moi une obligation. Je ne pouvais vivre cacher. A 18 ans, je me suis donc rendue à Paris pour commencer une carrière d’artiste.

Je débute au Carrousel à l’automne 1954 et j’ai travaillé dans le domaine du cabaret pendant 20 ans et, enfin j’ai quitté le spectacle pour mener une vie ordinaire.

.

.

.

.

Tout au long de votre livre, vos liens avec l’Algérie reviennent sans cesse. Le pays représente- t-il toujours une partie de votre identité ?

.

.

.

.

Certainement. On ne peut être pied noir et oublier cette identité. Je constate encore cet attachement à l’Algérie, auprès de mes cousines. D’ailleurs, dès que nous nous voyons, comme autrefois avec ma mère, nous ne parlons que de notre enfance sur l’autre rive de la méditerranée. Un de mes plus anciens amis a d’ailleurs été soldat durant la Guerre d’Algérie.

Lorsque Sébastien Lifshitz a consacré un documentaire sur moi, « Bambi » en 2013, je suis retournée là-bas. J’ai pu revoir mon lieu d’enfance, Bordj-Ménaïel. Tout avait bien changé. J’avais quitté ce village de 8 000 habitants. De nos jours, Bordj-Ménaïel en a 40 000… Il était pour moi difficile de m’y retrouver. Par contre, j’ai retrouvé mon Alger. C’est une ville pleine de vie.

.

.

.

.

.

.

.

.

Malgré les paillettes, le triomphe et la curiosité du public, il semble que vous êtes restée longtemps modeste. Vous avez un train de vie simple proche du cabaret Madame Arthur. La gloire était-elle avant tout pour Coccinelle ?

.

.

.

.

C’était une personnalité tapageuse. Pourtant, Coccinelle n’avait fait aucune publicité. Les journaux parisiens ne nous mentionnaient pas sauf pour nous critiquer ou pour se moquer de nous. Quand j’ai failli me noyer à Biarritz, il y a eu quelques lignes dans France soir et les Potins de la commère. L’épisode, bien que choquant, fut tourné en dérision.

Coccinelle a utilisé tous les fils du scandale afin que l’on parle d’elle. Son mariage avec un homme à l’église et en mairie eut un grand retentissement. Coccinelle a également été défendue par le célèbre avocat Robert Badinter. Cela a suscité l’intérêt mais cela a déplu également. A cause des actions de Coccinelle, plus personne pendant plus de 10 ans n’a pu en France changer d’identité. Cela a même crée de l’animosité envers Coccinelle – y compris dans la loge de Madame Arthur. Cependant, nous terminions les conversations en disant que si nous avions été à sa place, nous aurions fait la même chose.

Cependant j’étais différente, plus discrète que Coccinelle.

.

.

.

.

Le personnage de Bambi pouvait-il être envahissant ?

.

.

.

.

Oui. Il a fallu que ma mère arrive à Paris en mars 1956 pour que je puisse me détacher de ce personnage. Bambi avait été omniprésente dans ma vie. Ma mère avait remarqué que j’aimais me déguiser pour aller au restaurant ou dans les soirées. Elle m’a alors prévenu que la jeunesse ne durait pas éternellement. J’ai donc changé d’état d’esprit. Ma mère m’assagit, modère mon maquillage à la ville. Elle essaie également d’apaiser peu à peu ma vie trépidante. Mon ami, avec qui je m’installe ensuite, aide à cette stabilité. Bambi continuait d’exister mais uniquement sur scène.

.

.

.

.

.

.

.

.

Aimiez-vous le public ?

.

.

.

.

Je n’attendais pas à apprécier autant le monde du spectacle. J’ai aimé le public comme j’ai plus tard aimé mes élèves. Dès le premier jour chez Madame Arthur, la patronne m’a dit : « Quand on entre en scène, tu es l’objet des attentions ». C’est vrai. Je me sentais précieuse.

.

.

.

.

En 1960, à Casablanca vous réalisez enfin l’opération qui vous fait devenir pleinement une femme. Le terme trans n’existait pas à l’époque. Avez-vous l’impression que notre société aujourd’hui est plus fermée qu’à l’époque ?

.

.

.

.

Il y avait la crainte de l’inconnu. De nos jours, l’intolérance se traduit par une réaction contre la trop grande visibilité des personnes trans.

Avant même mon opération, j’avais cette inquiétude. Fin 1955, un réalisateur très célèbre avait demandé à me rencontrer. Il s’était adressé à un de mes amis qui vivait dans le milieu du cinéma. Une conversation téléphonique ne pouvait se faire car trop suspicieuse. Afin d’organiser notre rencontre, il fallait que je me rende à sa voiture luxueuse garée dans une petite rue de Paris. Puis, nous devions prendre l’autoroute sur une distance de 42 kilomètres seulement à l’époque. Dans cette puissante voiture, j’avais l’impression que nous pouvions nous envoler (rires). J’étais encore méfiante.

.

.

.

.

.

.

.

.

La loge est un monde à part où les blagues fusent et l’ignorance culturelle imposée. Certaines deviennent anti-de Gaulle (« la grande Zohra ») après l’indépendance de l’Algérie, et ne comprennent pas mai 68. Etait-ce avant tout un lieu de spectacle ?

.

.

.

.

C’était un ghetto car c’était le seul lieu où nous étions entre semblables. Les plus grandes grossièretés étaient dites. Cela ne me plaisait pas tout le temps et mon côté un peu snob était moqué. La loge était cependant un lieu de détente. Malgré nos malheurs, nous pouvions rire et donc nous évader.

Une des artistes, Gaëtane, avait une haine terrible envers la police, car elle avait été souvent arrêtée. Faute d’être recrutée comme artiste chez Madame Arthur, elle a d’abord fréquenté des milieux douteux. Lors des arrestations, Gaëtane n’hésitait pas à insulter les policiers. Agée de 21, Gaëtane a été en prison pendant un mois pour détournement de mineurs. Elle avait juste eu des relations avec un jeune de 18 ans. En guise de représailles, on lui a coupé ses beaux cheveux blonds. Même des dizaines d’années après, sa haine envers l’autorité perdurait.

.

.

.

.

Avez-vous eu de la chance de penser à votre avenir (vous parlez de « recyclage ») ?

.

.

.

.

Suite à ma première fugue, ma mère m’a toujours prévenue des dangers de la vie. Avant de revenir à Paris, j’étais allée avec elle voir « Maison de rendez-vous » (1949) dans un cinéma à Alger. Le film avait pour sujet une jeune fille qui devenait entraîneuse dans un cabaret. L’intrigue vire au drame. Ma mère pensait que j’allais vivre les mêmes mésaventures.

Au fil du temps, j’ai eu peur de vieillir. Avec mon amie Capucine, nous nous sommes dites qu’il fallait quitter le monde du spectacle avant nos 30 ans. Certains nous avaient raconter qu’avec la modification des hormones nous allions mourir dans d’atroces souffrances. Qu’importe. Même si c’était notre sort funeste, nous l’aurions fait. La vie après 30 ans ne nous intéressait pas de toute façon….

.

.

.

.

Pigalle est un microcosme de grands artistes, de bandits, de prostitués travestis,… Chacun regarde l’autre. Avec le temps, y avait-il de la concurrence ?

.

.

.

.

Au début, non. Il n’y avait que Capucine et moi qui vivions tout le temps avec des vêtements de femme. Les autres artistes vivaient en dehors du cabaret en hommes. Au fil du temps, certaines ont commencé, comme nous, à s’habiller en femme – notamment Place Blanche quand elles n’arrivaient pas à être recrutées chez Madame Arthur.

.

.

.

.

.

.

.

.

Vous qui, enfant, détestiez l’école, vous devenez professeure avant vos 40 ans. Est-ce que ce métier a été une passion ?

.

.

.

.

Oui. Après une vingtaine d’années dans l’enseignement, ce fut une grande fierté pour moi d’obtenir les palmes académiques.

Il est vrai qu’enfant je n’aimais pas l’école. Ma mère a tout fait pour que je continue mon cursus. Par contre, j’ai adoré le collège et obtenu des prix d’excellence. Ma réserve m’a permis d’éviter toute taquinerie de la part des autres élèves.

Après des années au cabaret, je deviens étudiante à la Sorbonne et je craignais d’être remarquée, d’être reconnue. J’ai peur de mon allure, de mon regard, de ma voix, de mon teint (les artistes de cabaret, vivant la nuit, étaient blafards). Les choses se passent finalement bien. Je deviens professeure à Cherbourg. Etant loin de Paris et de sa vie nocturne, je suis un peu plus rassurée – il y a moins de chances que je sois reconnue. J’ai des sabots François Villon et un bandeau indien sur la tête pour ne pas que l’on remarque autre chose. Je suis ensuite mutée à Garges-Lès-Gonesse et voyant que je ne suis pas reconnue comme ancienne danseuse de cabaret, je choisis une tenue plus ordinaire.

J’ai pris ma retraite en 2001. Tout au long de ma carrière de professeure, j’ai aimé les enfants.

.

.

.

.

Quelle est votre vie aujourd’hui ?

.

.

.

.

J’écris beaucoup. Au fil du temps, c’est une activité qui est devenue nécessaire pour moi. Je rencontre à présent beaucoup de journalistes. C’est étonnant car c’est soudain et inhabituel. Avant le documentaire de Sébastien Lifshitz, cela n’arrivait jamais.

Je viens de poser pour la couverture des 30 ans du magazine Têtu.

Ancienne professeure, je reste passionnée par la langue française. Je suis témoin de l’invasion des mots anglo-saxons et cela me révolte.

.

.

.

.

.

.

.

.

Photo de couverture : DR Paul Koruna