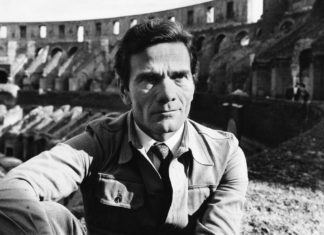

Comédien, metteur en scène, écrivain, dessinateur,… Il y a chez Brontis Jodorowsky une part majeure pour la curiosité et le savoir. Vivant en Europe mais aussi en Amérique latine, cet artiste multiple s’enrichit par les identités et les rencontres. Dès le plus jeune âge, il est le fils dénudé du pistolero El Topo (1970). Gorille pour une adaptation théâtrale de « Compte-rendu à une académie » de Franz Kafka par son père, Alejandro, ou encore Nicolas Flamel dans « Les Animaux fantastiques – Les crimes de Grindelwald » (2018), Brontis Jodorowsky s’implique sans cesse pour incarner les récits.

L’art est décidément un chemin où les thèmes sont infinis et les œuvres si passionnantes.

Entretien avec Brontis Jodorowsky, artiste total.

.

.

.

.

Était-il une évidence que vous deveniez artiste au même titre que votre père ?

.

.

.

.

Je ne suis pas comme Athéna — je suis aussi né d’une mère. Quand elle était enceinte de moi, elle était actrice et la légende familiale veut que c’est dans son ventre que j’ai fait mon baptême des planches.

Enfant, j’ai joué dès l’âge de 6 ans, dans « El Topo » (1970) puis dans « La Montagne sacrée » (1973) – 2 films de mon père, Alejandro Jodorowsky ; puis j’ai tourné dans d’autres films en Amérique latine, dont « El Muro del silencio », de José Luis Alcoriza (1974), pour lequel j’ai reçu le Prix Diosa de Plata du meilleur acteur enfant au Mexique.

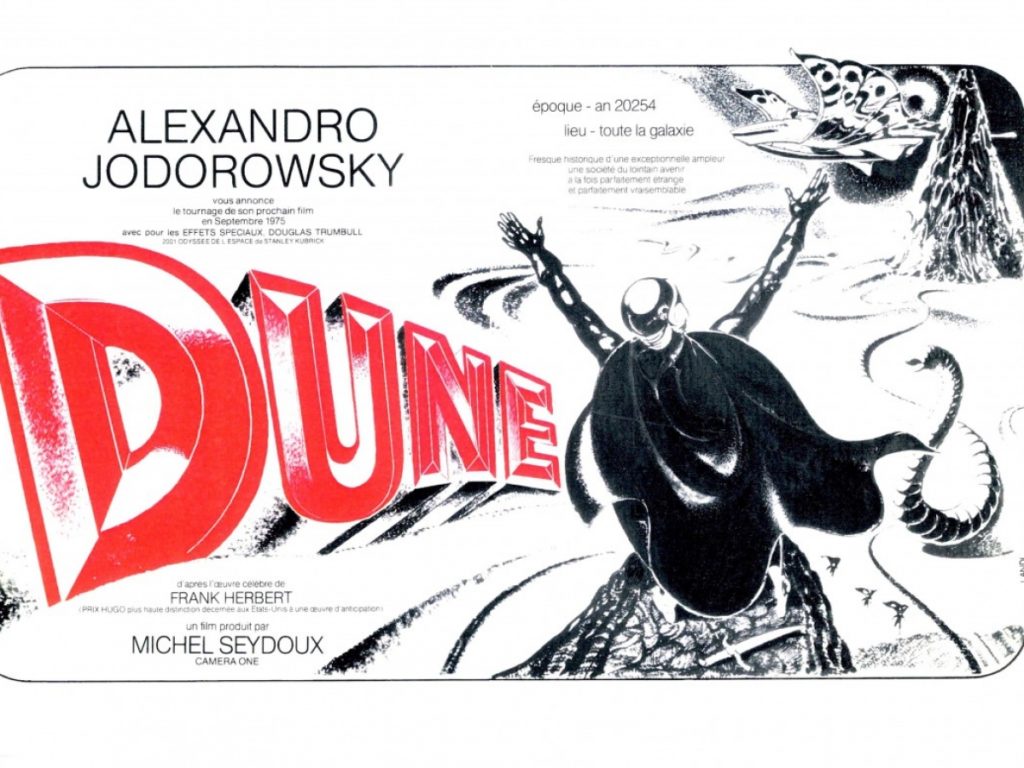

A l’âge de 12 ans, je devais jouer Paul Atréide, le personnage principal de l’adaptation du roman de Frank Herbert, « Dune », que préparait mon père (je recommande à ce propos l’excellent documentaire de Frank Pavich “Jodorowsky’s Dune” – 2013). Acrobatie, arts martiaux, je me suis préparé pendant 2 ans pour ce projet, notamment avec le champion d’Europe Jean-Pierre Vigneau. Même si à la dernière minute le film ne s’est pas fait, cet entraînement m’a beaucoup apporté : mon corps a appris à apprendre. Le travail d’un acteur étant en grande partie un travail corporel, ce fut essentiel pour la suite de mon parcours.

Cela étant dit, pendant mon adolescence je n’ambitionnais pas de devenir acteur. J’ai d’abord pensé à être vétérinaire, puis à devenir pilote d’avion (jusqu’au jour où j’ai réalisé que c’était, soit piloter des machines de mort, soit faire des allers-retours avec des passagers, comme un chauffeur de bus), puis j’ai voulu être pédopsychiatre.

Après le bac, je me suis donc inscrit en fac de psycho. Mais un jour j’ai accompagné deux amis à un cours de théâtre à la Maison de la culture de Vincennes. Un élève n’étant pas venu, le professeur m’a demandé de le remplacer pour quelques répliques – puisque j’étais là. C’est alors que j’ai eu la révélation de ma véritable vocation. Je dois une grande partie de ma vie à un garçon qui ne s’est pas présenté à son cours de théâtre ce jour-là.

.

.

.

.

.

.

.

.

Vous avez rencontré Moebius pendant la préparation de “Dune” ?

.

.

.

.

Oui, il en a réalisé le story-board et les costumes. J’adorais ses albums de Blueberry, d’Arzach, ou même les histoires du « Bandard Fou ». C’était un pur génie. Il était selon moi le Picasso de la bande dessinée, sans cesse en recherche de nouveaux styles et de nouveaux genres. Je passais quelques fois chez lui, juste pour le regarder travailler. C’était fascinant. J’ai appris auprès de lui à ne pas se limiter à une conception de soi-même.

.

.

.

.

Cette soif d’apprendre, cette envie d’être quelqu’un d’autre – est-ce que cela vous plaît toujours autant ?

.

.

.

.

Absolument.

J’aime penser que l’art est réfractaire à tout dogme. Chacun doit trouver son cheminement. Ma façon de concevoir le métier d’acteur n’est pas de me créer un personnage dans la vie et de le balader d’un rôle à l’autre tout au long de ma carrière. J’aime devenir un autre, le temps d’un projet, aller à la rencontre de cet autre en quelque sorte, l’incarner dans le sens littéral, c’est-à-dire de lui donner ma chair. À l’origine du théâtre, l’acteur était masqué. Notre personnalité est un masque. Jouer, pour moi, c’est quitter ce masque et en adopter un autre. Dans la rencontre de cet autre, quelque chose de nous se révèle forcément ; probablement la part d’humanité que nous partageons et qui permet au spectateur de se sentir, en quelque sorte, incarné lui aussi, par l’identification et la catharsis. Disons que ce serait un cheminement d’un “Moi” vers un “Nous”. Bon, tout ça est un peu théorique et on n’y parvient pas toujours. D’ailleurs, l’important c’est la démarche, pas de réussir quoi que ce soit. En art, vouloir “réussir”, c’est comme prétendre toucher l’horizon. Ce qui compte ce n’est pas d’atteindre le but, c’est la démarche.

Quoi qu’il en soit, chacun a un peu sa “cuisine” et le processus doit toujours avoir quelque chose de souple et de secret aussi. Dans l’adaptation théâtrale de Jean-Claude Carrière et de Peter Brook du « Mahabharata », l’acteur italien Vittorio Mezzogiorno jouait le rôle d’Arjuna. Sous son costume, m’a-t-on dit, il portait une nuisette rose. C’était son secret. Cela le connectait à un souvenir personnel qui lui permettait de mieux incarner Arjuna. Disons que chaque acteur a sa “nuisette”.

J’ai longtemps fait partie de la troupe du Théâtre du Soleil. Ariane Mnouchkine me disait alors que parler de “personnage”, c’était comme ne pas accorder à un être une âme complète — avec ce que celle-ci a d’immense et mystérieux à la fois. On met une vie à se connaître soi-même, ce n’est peut-être qu’à mon dernier souffle que je saurais vraiment qui j’ai été. Comment alors prétendre connaître un personnage, sans le réduire, sans le cantonner à un point de vue limité ?

J’ai voulu être acteur, car j’ai senti que c’était un espace où je pouvais aller à la fois à la rencontre du monde et de moi-même.

.

.

.

.

En jouant un gorille au théâtre vous vous êtes reconnu ?

.

.

.

.

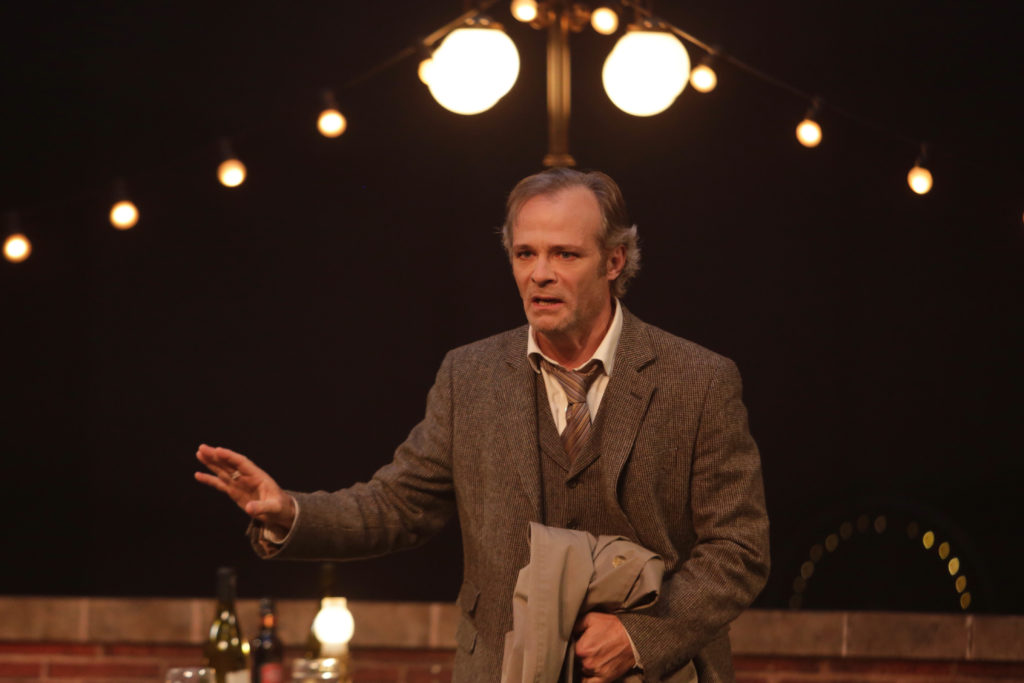

J’ai joué “Le Gorille”, d’après la nouvelle de Franz Kafka “Rapport pour une académie“, entre 2008 et 2023, un peu partout — en français, en anglais, en espagnol et en italien. Pour être accepté par la société humaine, ce gorille doit devenir un homme, c’est-à-dire renoncer à ce qu’il est. De près ou de loin, tout au long de notre vie, c’est une situation à laquelle nous sommes tous hélas confrontés, être ce que les autres veulent que nous soyons, au lieu de nous-mêmes.

C’était une exploration qui faisait sens puisque c’est aussi la situation de l’acteur : devenir quelqu’un d’autre pour être vu et en connexion avec le public. “Le Gorille” était en ce sens une double métaphore.

Mais le spectacle allait au-delà de ça.

.

.

.

.

.

.

.

.

Au cinéma, vous avez incarné votre grand-père. Etait-ce un jeu complexe avec les souvenirs ?

.

.

.

.

Dans « El Topo » je jouais le fils du personnage incarné par mon père. Dans la première scène, tel un rite de passage à l’âge adulte, El Topo demande à l’enfant d’enterrer son premier jouet et le portrait de sa mère. Cette séquence a fait beaucoup parler d’elle. Cependant, nous jouions une scène fictive. Le portrait que j’ai enterré n’était pas celui de ma mère, mais une photo que la production avait trouvé au marché aux puces de Mexico. L’ourson n’était pas le mien et j’ai aimé l’idée de l’enterrer, car il était fourré de paille et je me suis dit que ce serait un bon refuge pour les serpents.

Le cinéma est littéralement une projection. Comme les rêves : tout ce que nous rêvons est une projection de soi (le monstre qui veut nous dévorer, comme celui qui le fuit, sont des représentations d’aspects de nous-mêmes). Tout ce qui est sur l’écran est une projection du cinéaste. Au fil du temps, j’ai donc compris que j’avais joué, non moi, mais mon père enfant et que, dans cette séquence, El Topo était une projection de son père à lui, mon grand-père Jaime. Mon père racontait là la relation que son père avait établi avec lui, pas la nôtre.

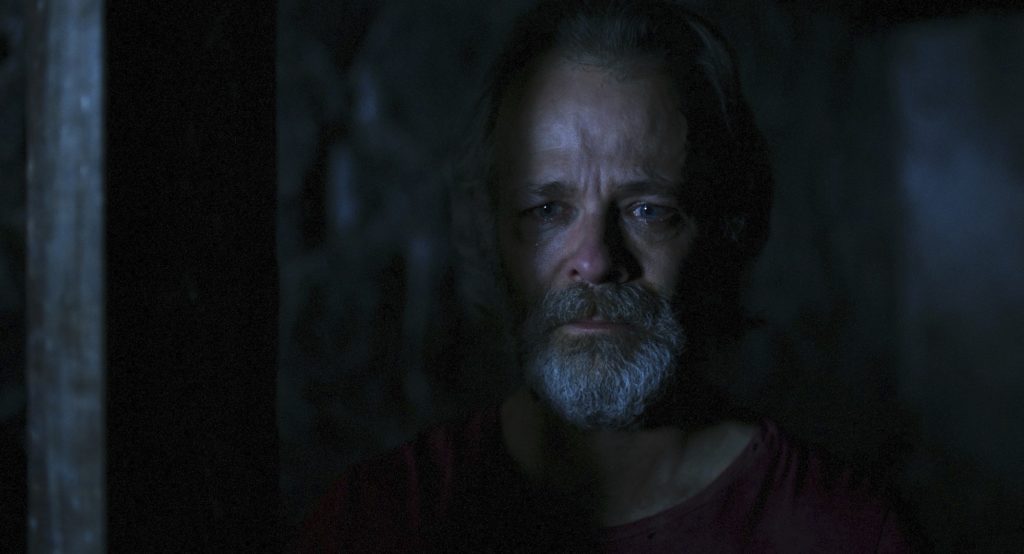

Des années plus tard, il m’a proposé de jouer Jaime dans « La Danse de la Réalité » (2013). Je n’ai jamais rencontré mon grand-père : mon père et lui étaient en très mauvais termes et par une sorte de loyauté familiale, je n’ai jamais cherché à établir le contact. Il est aujourd’hui décédé et c’est un peu un regret.

En tout cas, dès le début du projet, il n’était pas question pour moi d’incarner mon grand-père, puisque je ne le l’avais pas connu, mais plutôt le souvenir d’enfance que mon père avait de lui — sa projection — en me basant sur le scénario.

Que ce soit au théâtre ou au cinéma, lorsque je prépare un rôle, je lis attentivement les textes comme s’il s’agissait d’une partition. Jaime était un personnage qui s’humanisait tout au long du film. J’ai tenté de traduire cette évolution dans ma façon de le jouer selon le moment de l’histoire. Un jeu assez théâtral au début, plus réaliste vers la fin.

Mon père ne le sait pas mais, dans certaines scènes, j’ai repris des gestes et des mimiques à lui. Quelque soit votre ressentiment, vous héritez inévitablement de traits de personnalités de vos parents…

Mon grand-père, brute inculte, n’a pas été un bon père pour mon père. Avec moi, mon père a fait de son mieux — il y a eu des choses formidables, d’autres moins. Quant à moi, j’ai tout fait pour être le meilleur père possible pour mes filles. Les patrons relationnels familiaux, quand ils sont toxiques, peuvent demander quelques générations pour guérir. Il faut en avoir conscience et y travailler.

.

.

.

.

.

.

.

.

Que peut-on apporter de pertinent aux textes classiques (Shakespeare, Molière, Eschyle, …) ?

.

.

.

.

Bien que nous soyons des milliards d’êtres humains sur Terre, nous sommes tous uniques.

Mais ce n’est pas tant que nous devrions apporter quelque chose à ces œuvres ; d’ailleurs, imaginer pouvoir apporter quelque chose à Eschyle ou Shakespeare, serait assez prétentieux.

Si leurs pièces, comme celles de Molière ou même Samuel Beckett, sont encore jouées, si elles ont survécu à pléthore de mauvaises mises en scène et d’acteurs pas toujours à leur niveau, c’est bien parce qu’elles nous parlent encore. Ce sont encore des miroirs, des chambres d’écho, des questions ouvertes, des partitions qui font de l’humanité un chœur. C’est fabuleux d’interroger, d’écouter encore et encore ces textes, de s’y confronter comme acteur, de les recevoir, de se laisser traverser, de faire partie de la lignée chamanique qui fait voyager leurs personnages.

Rien de nouveau sous le soleil, mais, comme disait Héraclite, le soleil est nouveau chaque jour. Ces grands poètes sont notre soleil. On n’apporte rien au soleil ; nous recevons sa lumière comme une bénédiction de chaque jour et labourons notre champ.

.

.

.

.

Comment est venue l’idée des récits intérieurs ?

.

.

.

.

Nous sommes tous habités par une infinité de récits, qui peuvent être lus de diverses manières. A titre d’exemple, les Evangiles, ce sont 4 points de vue différents qui racontent une seule et même histoire. Les textes sacrés sont avant tout des outils d’interprétations permanentes. Qu’on soit croyant ou pas, nos sociétés, notre morale, notre rapport a l’autre sont en grande partie structurés par les récits dits sacrés et les mythologies. C’est leur mauvaise interprétation qui en font parfois des instruments de la barbarie.

Notre histoire familiale est elle aussi un récit, une mythologie, lourde parfois de points de vue antagonistes, d’interprétations, de faux souvenirs, de secrets toxiques.

On m’a raconté le passé de mes ancêtres, on m’a narré ma propre enfance. En faisant des recherches et des recoupements, j’ai constaté que les choses ne s’étaient pas tout à fait passées ainsi, ou que les personnes ne les ont pas vécues de la même manière. Chaque histoire est une interprétation. Le choix même d’un prénom n’est pas anodin, il véhicule déjà plein d’histoires.

J’aime donner comme exemple ce récit où dans une société d’aveugles, arrive un éléphant. Le peuple veut savoir ce dont il s’agit et demande à l’Académie de le leur décrire. Chaque savant, aveugle lui-aussi, après avoir palpé une partie différente de l’animal (les pattes, la trompe, les oreilles,…), affirme avec véhémence que l’éléphant est ce qu’il a palpé. Aucun n’a conscience de l’entièreté de l’animal.

Mon travail sur les récits intérieurs interroge les souvenirs, les replace en contexte, questionne leur influence sur notre vie. Je ne suis pas thérapeute, mais je propose une approche qui peut aider à décortiquer tout ce bagage transmis-reçu, afin de nous approprier de cette mémoire et vivre en conscience ces récits, les faire nôtres. De concevoir peut-être plus clairement l’éléphant.

.

.

.

.

.

.

.

.

Le cinéma mexicain est-il une exception qu’il faut sans cesse regarder ?

.

.

.

.

Paris est un paradis pour l’amateur de cinéma. Je ne connais pas d’autre ville dans le monde qui offre un accès à une telle variété culturelle. Il y a un grand nombre de festivals magnifiques : L’Étrange Festival, le Festival du Film Coréen à Paris, Viva Mexico – Rencontres Cinématographiques, pour ne citer que quelques-uns. La Cinémathèque Française est un palais des merveilles. Si on le souhaite et on a l’esprit curieux, on peut voir tout au long de l’année des films du monde entier!

Le cinéma mexicain me tient à cœur, car je suis né et j’ai en partie grandi là-bas, mais aussi parce qu’il a une très grande tradition. J’y ai pas mal tourné et je peux dire que les équipes techniques sont formidables et que les cinéastes cherchent toujours à parler de leur temps : il y a du bon et du moins bon, mais c’est un cinéma qui interroge d’avantage la société que de filmer des petites histoires nombrilistes. Et puis c’est “Los olvidados”, de Buñuel, c’est Guillermo del Toro, Alejandro Iñarritu, Alejandro Cuarón, Carlos Reygadas, Michel Franco, pour ne citer que quelques réalisateurs parmi les plus connus et plein d’autres qui n’ont pas encore été absorbés par les productions USA. C’est pas mal, non ?

.

.

.

.

Vous avez joué l’alchimiste Nicolas Flamel « Les Animaux fantastiques – Les Crimes de Grindelwald » (2018). Est-ce toujours une grande expérience de faire rêver les spectateurs ?

.

.

.

.

J’ai été impressionné par les studios londoniens. L’ambiance m’a rappelé celle du Théâtre du Soleil. Les décors, les costumes, tout était d’un formidable artisanat. Les acteurs, l’équipe technique, les costumiers, les chauffeurs même, avaient déjà tourné ensemble le premier épisode : c’était comme une troupe de théâtre et ce fut un vrai plaisir de les rejoindre.

Le cinéma est un art technique : le personnage que le public voit à l’écran n’est pas exclusivement le travail de l’acteur. C’est une œuvre collective ; votre performance est aussi le résultat de la lumière, du cadrage, du montage, de la musique…

Je me suis préparé pour le rôle de Nicolas Flamel en m’interrogeant sur le quotidien d’un homme de 600 ans. Tous les autres personnages étaient habillés de façon moderne. Nicolas Flamel, lui, était vêtu comme au Moyen-Âge. J’en ai conclu qu’après une ou deux centaines d’année, il avait fait le tour de la vie humaine et, puisqu’il était immortel, il s’était enfermé chez lui et avait passé les 400 années suivantes à méditer. Un peu comme ce moine tibétain qu’on a retrouvé momifié, les jambes croisées en position du lotus.

Selon ce que je sais, l’objectif d’un alchimiste c’est la réalisation de la Pierre philosophale, de l’Élixir de longue vie, mais aussi de l’Être essentiel, c’est-à-dire la réunification du masculin et du féminin, de l’Homme et de la Femme. Ces 3 objectifs s’atteignent ensemble, ce sont des métaphores d’un travail spirituel. Pour obtenir la Pierre philosophale, il me semblait donc impossible qu’il y soit parvenu en tant qu’homme seul.

Or, il y a à Paris une rue Nicolas Flamel. Et elle est perpendiculaire à la rue Pernelle. Pernelle était l’épouse de Flamel. S’ils ont été réunis là pour l’éternité, c’est bien que c’était un couple d’alchimistes. Et que la Pierre philosophale, comme l’Élixir de vie, sont en fait l’accomplissement de l’Amour dans sa manifestation la plus élevée.

Me souvenant d’une réplique dans le ”Caligula” d’Albert Camus (« Les vieux époux ont le même nombre de poils dans les oreilles tant ils finissent par se ressembler »), j’ai un jour glissé au réalisateur David Yates que si jamais il y avait une suite des Animaux fantastiques, ou un spin-off autour de Flamel, j’aimerais incarner les deux personnages, Nicolas et Pernelle ». Mais bon, la série reboot Harry Potter a pris une toute autre direction, et ni David, ni moi, ni aucun interprète des films n’y est associé. C’est bien aussi. Je suis sûr que Lambert Wilson, qui prend le relais du rôle de Flamel, sera très bien; même si, pour moi, Harry Potter aura pour toujours les traits de Daniel Radcliffe.

.

.

.

.

Le film « Arco » (2025) est actuellement au cinéma. Est-ce une joie d’être le père d’artistes (Alma Jodorowsky & Félix de Givry – le beau-fils) ?

.

.

.

.

Je suis très fier de mes enfants. J’ai été un temps “le fils de…” ; quand Adan a eu du succès en Amérique latine comme auteur-compositeur-interprète (en tant qu’Adanowsky), puis comme producteur musical, je suis passé à “Frère de…”. Maintenant je suis “Père de…” (rires). Dès l’âge de 5 ans, Alma souhaitait devenir actrice. Avec sa mère, Valérie Crouzet, nous l’avions souvent avec nous dans les loges des théâtres et les lieux de tournages. C’est une artiste passionnée qui à commencé aussi un parcours de réalisatrice, notamment avec son court métrage “L’aînée” (2024), sélectionné dans un grand nombre de festivals. Mon autre fille, Rebecca, est DJ (sous le nom de Rebequita), une des reines de la nuit parisienne – et pas que parisienne, puisqu’elle rentre d’une tournée qui l’a menée en Inde, en Thaïlande, au Vietnam et en Chine. Echo à la légende familiale : ma tante maternelle, Marie-Renée, aurait été la première DJ de Paris à la fin des année 50…

“Arco“ d’Ugo Bienvenu, est un très beau film, délicat et émouvant. Il a été co-écrit et co-produit par Félix, qui termine en ce moment la post production de son premier long métrage. Alma et lui sont un beau couple.

.

.

.

.

Que souhaitez-vous à présent explorer ?

.

.

.

.

Je tourne actuellement dans une série française pour Apple+ (dont je n’ai pas le droit de vous parler d’avantage pour l’instant), et je suis dernièrement assez tourné vers l’écriture : je vais publier un recueil de micro-fictions en Espagne au Printemps 2026, “Algunos cuentos de sabiduría (y otras tonterías)“. J’ai écrit une pièce, “Tocar fondo”, qui devrait voir le jour en octobre au Mexique et prepare aussi un livre sur la thématique des récits, que nous avons évoqué plus haut.

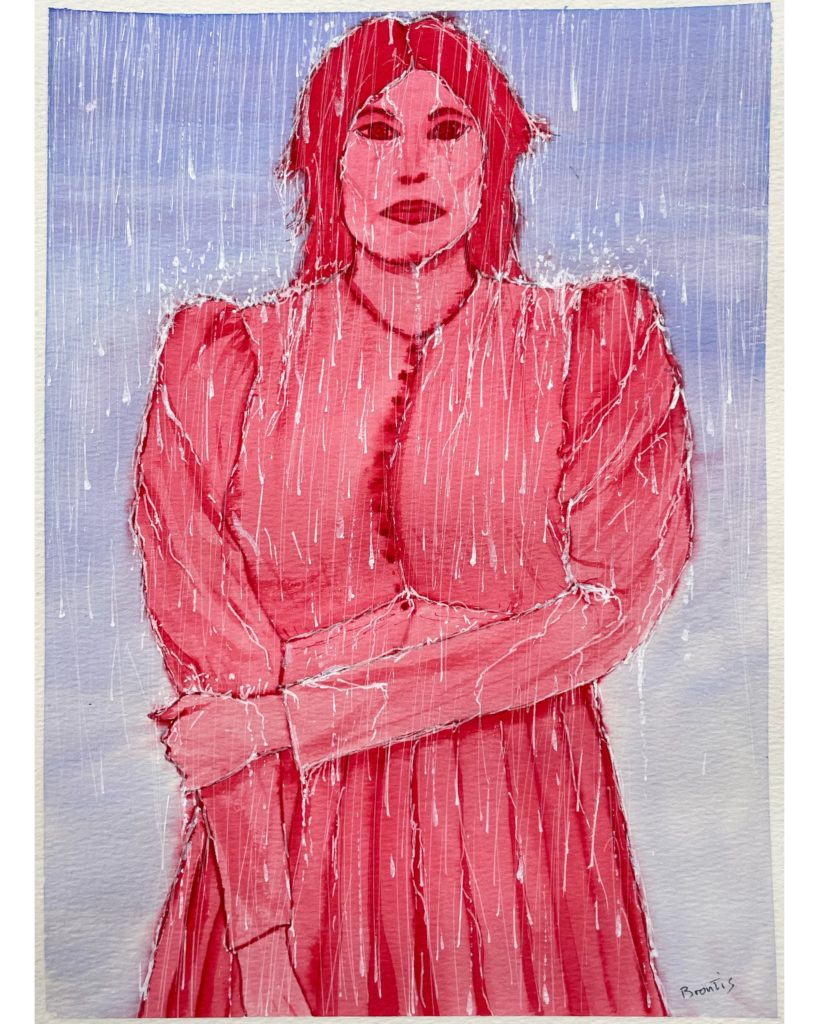

Je me suis aussi lancé dans le dessin depuis quelques années; un de ces jours j’oserai une exposition…

.

.

.

.

.

.

.

Photo de couverture : © Brieuc Cudennec