Paris, New York, Port-au-Prince, Kaboul, Pyongyang, Fukushima, Dubaï,… Les villes se succèdent dans le parcours de Philippe Chancel. Photographe, il a sillonné le monde en quête de réponses mais surtout en quête de rencontres. Un seul voyage ne suffit pas. Philippe Chancel revient sur les lieux afin de mieux comprendre les régimes totalitaires, la misère, les catastrophes naturelles.

A travers ses livres et ses documentaires, Philippe Chancel invite le lecteur et le spectateur à se donner une idée du monde – ce lieu où il y a plus que questions que de réponses.

.

Entretien avec Philippe Chancel, photographe.

.

.

.

.

Très tôt dans votre vie (vous commencez à l’âge de 12 ans), la photographie était-elle une évidence pour vous ou au moins le travail de l’image ?

.

.

.

.

Je ne suis pas issu d’un milieu artistique. J’ai perdu mon père très jeune et ma mère était assistante sociale. Elle a dû nous faire vivre, moi et ma sœur, dans un environnement banlieusard, à Saint-Michel-sur-Orge. A l’époque, cette ville de l’Essonne avait encore un lien avec la campagne.

J’étais attiré par le dessin. J’avais une grande passion pour les tableaux de Vincent Van Gogh. Un grand ami de mon père était photographe il s’appelait Emile Joublin – c’était au siècle dernier. Autodidacte, très cultivé porté par une vision, il travaillait dans le domaine de l’architecture et m’a apporté beaucoup sur la réflexion de ce qu’est même une photographie. J’ai eu mon premier reflex grâce à lui et je me lançais dans des petits reportages. Je me souviens avoir pris la photo de la Tour de Monthléry proche de chez moi. Fier de moi, j’ai montré mon image au maître. Il était loin d’être impressionné (rires).

Je me suis ensuite jeté à corps perdu dans le monde de la photographie car c’était un formidable moyen pour saisir la vie. J’aimais aussi le mystère de la chambre noire.

J’ai ensuite rejoint un photo-club installé dans une grande maison bourgeoise au bord de la Seine à Juvisy-sur-orge, j’ai pu tout expérimenté, le labo mais aussi les studio, et le débat critique j’y ai croisé Patrick Zachmann a connu le même parcours. La maïeutique s’est faite ainsi.

.

.

.

.

Dès les années 80, vous commencez une carrière de photojournaliste. Par quels moyens avez-vous permis à ce que la photographie soit le cœur du sujet et non l’illustration d’un texte ?

.

.

.

.

Dans la presse, la légende doit affirmer et contextualiser ce que l’image en premier est chargée de dire. L’actualité nécessite un complément d’information écrite.

Selon moi, tout dépend de l’usage de l’image. Il faut distinguer l’image individuelle et le récit narratif. Formé au photojournalisme, le texte est très important.

Afin de rassurer ma mère, j’ai commencé des études d’économie. J’ai profité tout de même pour écrire sur la photographie sous un pseudonyme dans des magazines comme Photo revue photomagazine ou encore Le photographe. Je commentais les images des autres mais également les miennes. J’avais notamment fait un reportage sur les défilés de mode. Je légendais mes photos avec un texte de présentation.

.

.

.

.

.

.

.

.

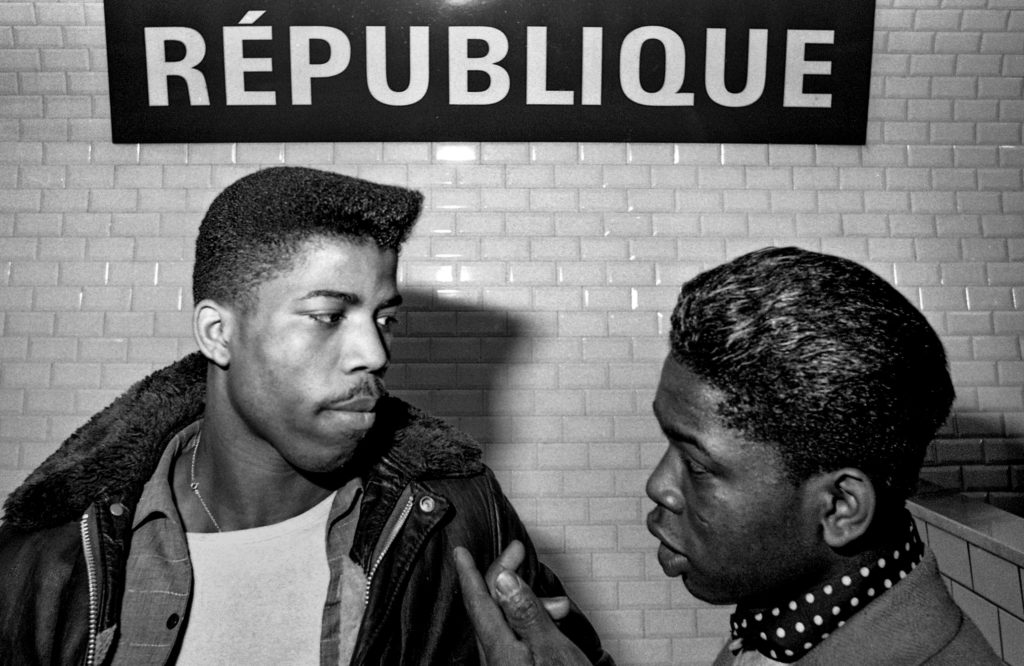

Vous photographiez en noir & blanc Paris (Gare de l’Est, Place de la République…) avec les bandes de jeunes les vikings et les panthers qui s’affrontent. Un jeune suit des jeunes. Avec la série Rebels, recherchiez-vous déjà l’adrénaline ?

.

.

.

.

Dans une certaine mesure oui. L’inattendu et l’original peuvent se trouver au coin de la rue. Le magasin Odéon Photo faisait des expositions. J’ai eu la chance de présenter mes œuvres dans cet endroit. Je n’avais pas les moyens de voyager mais je voulais aussi prouver que de «vrais » sujets étaient pouvaient se trouver au coin de la rue

La série Rebels a été le travail le plus important de ma jeunesse même si elle est restée longtemps dans mes boîtes. Une agence de photo était en lien avec le magazine Actuel. Un journaliste dissident voulait retrouver sa propre liberté. Il avait formé une équipe de « branchés » autour de lui. Cet esprit me plaisait et si je n’avais pas été photographe, j’aurais probablement suivi un chemin plus tortueux…

J’ai suivi ces deux bandes rivales (amies et ennemies) afin de trouver à travers les autres ma propre identité. Avec mon appareil photo, j’étais à la fois en projection et en immersion. J’évacuais ma timidité. Par pudeur, je me racontais à travers les autres. « Rebels » était finalement un autoportrait déguisé.

L’exercice pouvait se révéler dangereux. Il fallait être dans un rythme soutenu, comprendre les règles de ces bandes rivales. J’ai pris en photo la France black, blanc, beur avant l’heure. Il y avait à la fois pour ces jeunes épris de liberté voulant croquer la vie par tous les bouts une volonté d’intégration et à la fois c’était un cri de rébellion. Le Front national connaissait ses premières victoires électorales.

Ce qui m’avait beaucoup surpris à l’époque c’est que beaucoup de journaux et d’agences avaient refusé de publier mon reportage. Le sensationnel était tendance ne laissant aucune place à autre chose. Sans le savoir, je m’émancipais des carcans du photojournalisme pour affirmer une dé arche d’auteur

.

.

.

.

Vous vous rendez en plein cœur du bloc de l’Est (« ce monde interdit ») en Pologne, en Bulgarie, en Roumanie et en Union soviétique. Comment on photographie l’Autre ?

.

.

.

.

Ce monde lui-même était autre chose. Mon premier voyage dans le bloc de l’Est se déroula en Pologne après la déclaration de l’état de siège en décembre 1981. Travaillant pour l’agence Awaks (le nom donné à des avions surnommées renifleurs), je suis parti avec un autre photographe, Mathieu Polak. Pour obtenir des visas des autorités polonaises, nous avions prétendu livrer des denrées de première nécessité pour les populations affamées. En deux jours de voyage ayant échappés miraculeusement à une fouille de fond en comble à l‘entrée du « rideau de fer » nous avons réussi à atteindre la Pologne.

Nous faisions des photos planquées à Varsovie. Nous avons pu faire rentrer un appareil photo dans la prison de Bialoleka et faire ressortir la pellicule Une rafle avait été organisée dans la nuit du 13 décembre 1981 afin d’arrêter les intellectuels du mouvement Solidarnosc. Plus tard, nous avons appris que le correspondant d’un grand quotidien français de droite n’avait pas hésité à divulger ses contacts afin d’obtenir des autorités communistes des informations de première main. Agé de 22 ans, j’ai eu un choc. Face à un tel événement, j’ai pris conscience que la source compte avant toute chose. Il faut être sur le terrain pour comprendre le sujet. C’est pour cette raison que je parcours le monde depuis plus de 40 ans.

.

.

.

.

En quoi la Corée du Nord a été un défi (7 voyages entre 2005-2014) ? Vous parlez d’Etat œuvre d’art.

.

.

.

.

Après le séjour dans le bloc de l’Est, j’ai fait autre chose. Je travaillais notamment pour l’Echo des Savanes, des magazines de communication visuelles, J’expérimentais également le studio. Photographe indépendant je pigeais pour un nombre considérable de revues ; c’est à cette période que j’ai commencé à m’intéresser aux artistes plasticiens et les premiers d’entre eux ceux des tags et du Spraycan art. Plus tard les artistes m’ont fait voyager dans le monde entier pour des magazines d’art, des musées, des livres etc… Cependant, j’ai toujours eu envie et le souhait de me rendre en Corée du nord. Un voyage clandestin était inconcevable. Il fallait s’y rendre de façon officielle.

J’ai effectué mon premier voyage en Corée du nord avec l’artiste plasticien Jean-Pierre Raynaud. Il travaillait sur les drapeaux. Face au ministère de la culture nord-coréen, nous avons présenté notre projet comme une volonté de montrer une autre image à l’Occident. Nos visas ont été acceptés, et avec Jean-Pierre, je suis parti.

La Corée du nord venait de vivre des conditions éprouvantes. La famine avait ravagé une grande partie de la population. Chaque jour, il fallait négocier avec les autorités. Nous voulions toujours plus et aller dans des territoires interdits. Avec Jean-Pierre, nous avions l’impression d’être dans un musée à ciel ouvert – un Disneyland stalinien. L’Etat nord-coréen façonnait l’ensemble de la société.

Avec la photographie, je voulais capturer ce monde glacé et déshumanisé. La violence du régime nord-coréen n’était pas affirmée ou exacerbée. Elle régnait finalement dans un certain soft power. Malgré mes yeux ébahis, j’ai trouvé un certain havre de paix avec mes photographies. J’ai trouvé dans mon travail sur la Corée du nord un sens plastique. Je suis allé jusqu’à l’épuisement. Après chaque voyage, je me disais que je devais retourner en Corée du nord afin de traiter d’un autre aspect. Au final, j’ai publié trois livres sur le sujet.

D’une certaine façon, les séjours en Corée du nord m’ont permis d’affronter une violence plus frontale comme à Fukushima ou au Niger.

.

.

.

.

.

.

.

.

Comment abordez-vous la question du sourire face à un objectif ?

.

.

.

.

Au départ, je mettais à l’écart ces photos de Corée du nord car c’était une approche trop occidentale. Le sourire est une façon de saluer l’autre de façon polie. Au fil du temps, j’ai compris un aspect en écoutant la chanson du bonheur. Elle est liée à une variété de bégonias. Cela m’a donné l’idée de composer des albums de famille qui font apparaître un certain bonheur. Malgré les malheurs en Corée du nord, le sourire existe et fait partie intégrante des images.

Même dans les sociétés occidentales, à travers le selfie notamment, il est omniprésent mais que traduit-il ? Est-ce factice ? Où est la réalité ?

.

.

.

.

Fukushima, le Niger, Kaboul, Port-au-Prince – comment représente-on le chaos ?

.

.

.

.

Là nous devons parler de mon projet Datazone, un travail au long cours s’il en est sur presque 15 ans, 20 pays visitées et une bonne quarantaine de voyage. Il aboutira à un livre et une grande exposition à Arles en 2019 pour les cinquante ans des rencontres.

Toutes ces lieux photographiques reflètent une certaine apocalypse. A l’époque, je craignais de ne plus avoir peur. Je me suis toujours interdit de me rendre sur les grandes zones de conflit. J’ai surtout connu les guerres froides. Il y a eu des situations particulièrement tendues notamment en Corée du nord. Les personnes qui étaient responsables de moi auraient pu être en grande danger. Il y a des décisions à prendre. Au Niger, je me suis engagé dans une situation où j’aurais pu ne pas revenir vivant. Kaboul a été une expérience impressionnante. La ville est comme un labyrinthe de béton et de débris. C’est une vision d’horreur. Même un hôtel ultra sécurisé pouvait être menacé. J’ai eu le culot de prendre en photo les maisons de seigneurs de guerre talibans.

Le monde connaît des zones de turbulences en permanence. Au milieu de ses grandes « intempéries », le photographe doit partir à la recherche de l’humanité. Port-aux-Princes comme la Corée du nord sont de bons exemples. J’ai pu observer le temps libre des habitants. L’humanité nous relie les uns aux autres. L’empathie permet de vous mettre en relation. On donne de sa personne afin de recevoir. Je n’ai pas vu de déshumanisation chez les Nord-coréens. J’ai même rencontré des personnes très accueillantes et chaleureuses. Le régime nord-coréen domestique et infantilise sa population. La figure du père de la nation est la valeur absolue. L’idéologie nord-coréenne fait croire que c’est le dictateur qui choisit son peuple.

Je viens de terminer un travail en Afrique de l’ouest où j’ai pu côtoyer et prendre en photo en tentant de capter une énergie vitale hors norme.

.

.

.

.

Avez-vous pu voir un système déshumanisé ?

.

.

.

.

Oui. Je pense aux Emirats Arabes Unis. L’idéologie de l’argent annihile toute autre considération. Les autochtones, moins de 100 000, ont sous leur contrôle une masse d’immigrés. Il y a même dans l’ombre un système qui s’apparente au lien maître-esclave [voir le livre « Emirate Workers » – Editions Bernard Chauveau]. La notion de personne est absente aux Emirats Arabes Unis. La grande technologie de surveillance est au service d’un régime archaïque.

.

.

.

.

Londres, Paris, New York, Dubaï – en quoi la ville fascine toujours autant ?

.

.

.

.

Les capitales sont des centres névralgiques. Mes photographies sont toujours composées de façon architecturale. En Corée du nord, je fonctionnais avec des mises en place qui pourraient s’apparenter à du cinéma.

De nos jours, je délaisse la ville pour la vie sauvage. Je travaille actuellement avec un drone dans la forêt de Fontainebleau. Je me nourris des propos de Philippe Descola qui place l’humain et le non humain sur le même plan dans un livre devenu ma nouvelle bible « par-delà -nature et culture « par ailleurs, je termine un projet passionnant sur les cactus du Sud de la France pour un musée.

.

.

.

.

.

.

.

.

En quoi la littérature (William S. Burroughs) et le cinéma (Pier Paolo Pasolini) sont des sources d’inspiration pour votre vision du monde ?

.

.

.

.

Depuis l’adolescence, je lis beaucoup. Les écrits de Burroughs m’ont permis d’aller au-delà des frontières mentales. Le cut-up sert beaucoup dans la photographie et ma série « Datazone » est directement lié au travail de William S. Burroughs à Tanger. Interzone, C’était le titre original du « Festin nu » (1959).

J’ai toujours adoré le cinéma. J’aime les cadres des films de Pasolini. J’aurais pu faire du cinéma mais je considère la photographie comme le médium le plus intense.

.

.

.

.

Le monde d’aujourd’hui est-il déroutant ?

.

.

.

.

L’idée de « Datazone » est venue qu’avec la catalyse du réchauffement climatique, il y a de multiples dérèglements dans d’autres zones et convergent. Les aléas tels que les cyclones, les incendies de forêt ou les inondations ne s’expliquent pas uniquement avec l’accumulation du CO2. Je voulais montrer les perturbations générales : les guerres, l’extension de la pauvreté et de l’exclusion. Le retour en force des régimes autoritaires versus capitalisme.

Le monde d’aujourd’hui est très déstabilisant. J’ai pu être témoin d’une perte de valeurs. Nous faisons face à une nouvelle forme d’anarchie politique. J’avais constaté depuis des années l’essor des mouvements libertariens – même en France. Les tabous sont transcendés. L’intelligence artificielle participe également à cette dérégulation affolante et très anxiogène. Il y a des apprentis sorciers très dangereux. Quelque chose nous dépasse.

Nous sommes sans cesse aux bords de l’abîme. Cependant, je crois en la créativité artistique et en la force constructiviste. Les contre-pouvoirs peuvent agir de façon efficace face aux états autoritaires et c’est face à cet abime que tout peut recommencer.

.

.

.

.

.

.

.

Photo de couverture : Corée du nord © Philippe Chancel