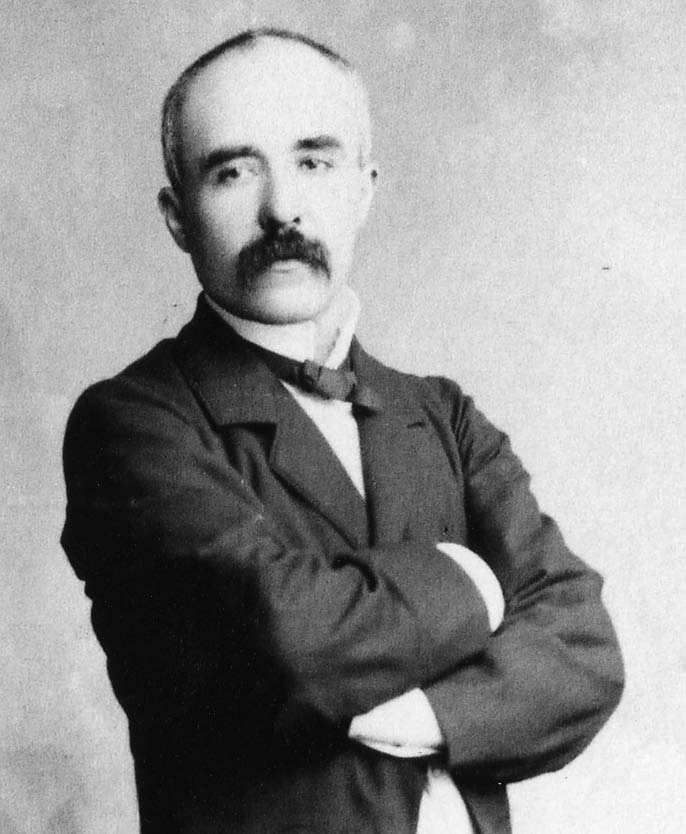

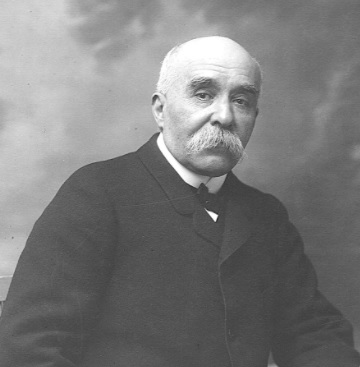

Briseur de grèves, premier flic de France, tombeur de ministères, Père la Victoire, tigre… Les surnoms ont été multiples pour qualifier Georges Clemenceau (1841-1929). Médecin, patron de presse, député, sénateur, ministre, président des conseils,… les fonctions se sont également cumulé pour cet homme infatigable.

Mais qui était au fond Georges Clemenceau ? Ce Vendéen, ennemi du Second empire, acteur de la Commune ou encore réalisateur de la paix.

.

Entretien avec Michel Winock, historien et biographe du célèbre Tigre.

.

.

.

.

Malgré ses origines vendéennes, Georges Clemenceau, tout comme sa famille, est athée et profondément républicaine. Etait-ce finalement un rebelle dès le début de sa vie ?

.

.

.

.

Georges Clemenceau était un républicain né, fils et admirateur du docteur Benjamin Clemenceau, un fervent républicain qui exerça une influence décisive, intellectuelle et politique, dans l’éducation de son fils. Son père avait connu la prison au lendemain du coup d’Etat de Louis Napoléon Bonaparte. Tout naturellement, devenu étudiant en médecine à Paris, Clemenceau fut opposé au Second Empire.

.

.

.

.

Au cours de sa vie, Clemenceau n’échappe pas à des peines de prison. Ses jours sous les barreaux ont-ils renforcé sa personnalité ?

.

.

.

.

Comme son père, Clemenceau a connu la prison dans ses années d’étudiant. Avec un petit groupe de républicains, il avait lancé un journal Le Travail au début des années 1860, qui n’alla pas au-delà du huitième numéro. Ses activités politiques lui ont valu une condamnation à un mois de prison, ce qui lui offrit l’occasion de faire la connaissance de deux grands républicains, Auguste Blanqui et Auguste Sheurer-Kestner. Ayant soutenu sa thèse de médecine en 1865, il décida, après un chagrin amoureux, de partir pour les Etats-Unis.

.

.

.

.

Le séjour aux Etats-Unis a-t-il été déterminant pour le jeune Clemenceau ?

.

.

.

.

Clemenceau a été encouragé d’y partir par son père, qui lui a payé le voyage. Découvrir l’Amérique, c’était découvrir la démocratie pour un républicain qui vivait sous Napoléon III. Aux Etats-Unis, il devient journaliste, en écrivant régulièrement pour Le Temps, tout en donnant des cours de français dans une école privée. Il restera là-bas quatre ans. Ce séjour lui a permis de connaître en profondeur la société anglo-saxonne ; il a perfectionné son anglais ; il a appris les rouages de la société démocratique à un moment où les Français vivaient sous le régime bonapartiste. Enfin, d’Amérique, Clemenceau a ramené Mary Plummer devenue en 1869 son épouse, qui lui donnera trois enfants.

.

.

.

.

.

.

.

.

L’opinion de Georges Clemenceau à propos de la Commune a-t-elle évolué au fil du temps ?

.

.

.

.

Clemenceau, maire du XVIIIe arrondissement depuis le Siège de Paris, élu député le 8 février 1871, a assisté au conflit qui opposa l’Assemblée nationale en majorité monarchiste et la ville de Paris républicaine. Au lendemain de l’insurrection du 18 mars 1871, il a prodigué ses efforts pour éviter une guerre civile. Avec d’autres maires d’arrondissement, il a fait la navette entre l’Hôtel de ville de Paris, où siégeait le Comité central de la garde nationale et Versailles où siégeaient désormais le gouvernement et l’Assemblée. Dans ce rôle de médiateur et de pacificateur, il a échoué. Il fera partie, pendant toute la durée de la Commune, comme Victor Hugo, d’un tiers parti acharné à mettre fin au conflit. Ce fut un nouvel échec, mais réélu député en 1876, il se battra à la Chambre des députés en faveur de l’amnistie des communards. Elle sera enfin votée en 1880. Il ne pardonnera jamais aux Versaillais le massacre de la Semaine Sanglante.

.

.

.

.

Les fonctions de patron de presse ont-elles permis à Clemenceau d’accroître son pouvoir politique ?

.

.

.

.

Dans les débuts de la IIIe République, qui ne connaissait pas les partis organisés, la presse jouait un rôle capital. Un député qui aspirait à devenir ministre se devait d’avoir un journal. Clemenceau créa ainsi La Justice, un quotidien aux opinions d’extrême gauche. L’extrême gauche après la Commune, c’était le groupe des « radicaux ». Pour Clemenceau, la défense de la démocratie républicaine, populaire, égalitaire, réformiste, attachée à la liberté d’expression… s’opposait aux républicains modérés, ces « opportunistes » qui gouvernaient. C’est avec ce journal, qui tirait à 10 000 exemplaires que Clemenceau s’est imposé comme le chef de la mouvance radicale, alors opposée à l’existence d’un président de la République et d’une deuxième chambre, le Sénat. Sur ces deux points, Clemenceau a évolué. Il lui arrivera même de devenir sénateur et d’accepter d’être candidat à la présidence de la République au lendemain de la Grande Guerre – candidat malheureux, du reste, puisque battu par Paul Deschanel.

.

.

.

.

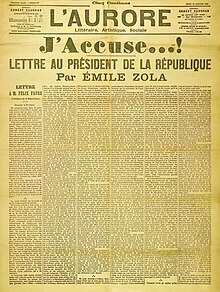

Quelles sont les relations entre Georges Clemenceau et l’antisémitisme ? Change-t-il durant l’Affaire Dreyfus ?

.

.

.

.

En 1889, dans son pamphlet populiste et antisémite, La Fin d’un monde, Edouard Drumont, chef de file de l’antisémitisme en France depuis son ouvrage La France juive, prend à partie violemment Georges Clemenceau, chef du parti radical et anticlérical, peu enclin à le suivre. Mais, pour Clemenceau, la « question juive » s’est véritablement posée avec l’affaire Dreyfus, qui a vu se développer un mouvement nationaliste dont l’antisémitisme était un principe directeur. Clemenceau et Jaurès furent les deux grands noms politiques qui, avec l’écrivain Emile Zola, dominèrent le courant dreyfusard. Leur cause triompha enfin en 1906 quand la Cour de Cassation reconnut définitivement l’innocence du capitaine Dreyfus.

.

.

.

.

.

.

.

.

« Premier flic de France », « briseur de grèves », « anticlérical », « Tigre », Clemenceau devient-il au fil du temps (notamment au pouvoir) une personnalité redoutable ? Partisans ou ennemis – Que retenait-on de Clemenceau ? Que retient la gauche de Clemenceau ?

.

.

.

.

Paradoxalement, le député radical qui était foncièrement de gauche est devenu un repoussoir pour cette partie de la gauche appelée à devenir la plus importante : le parti socialiste, unifié en 1905. C’est-à-dire un an avant que Clemenceau ne devienne ministre de l’Intérieur puis chef du gouvernement. À ce poste, il eut à affronter le plus fort mouvement de grève que la France ait connu depuis la Commune. Défenseur du droit de grève, mais hostile à la violence, le ministre de l’Intérieur Clemenceau, qui s’appelait lui-même le premier flic de France, eut à faire respecter un ordre social qui lui valut l’opposition et la rancune des socialistes et des syndicalistes. Une autre occasion renouvela le conflit, le moment de la guerre. Quand il arrive au pouvoir en 1917, les socialistes ont rompu « l’union sacrée » et militent pour la paix. Chef de guerre acclamé, celui qu’on appellera le « Père la Victoire » a définitivement perdu la confiance des socialistes et des futurs communistes.

.

.

.

.

La France est-elle transformée avec l’arrivée au pouvoir de Clemenceau (« Père la Victoire ») fin 1917 ?

.

.

.

.

Le rôle joué par Clemenceau, revenu au pouvoir au moment le plus critique de la Grande Guerre, a été déterminant. Le Kronprinz allemand écrira dans ses Mémoires : « La cause principale de la défaite allemande ? Clemenceau. Oui, Clemenceau fut le principal artisan de notre défaite. […] Si nous avions eu un Clemenceau, nous n’aurions pas perdu la guerre. » La réintégration de l’Alsace-Lorraine par la France est l’une des conséquences les plus durables de la victoire. Au lendemain de la guerre, Clemenceau eut à affronter un nouveau mouvement de grèves de grande envergure. Avant le 1er mai 1919, redouté par une partie de l’opinion, il fit voter une loi sociale de grande portée : la journée des huit heures.

.

.

.

.

© Benoît Mély

.

.

.

.

Le traité de Versailles est signé le 28 juin 1919. Pour un grand nombre d’Allemands, il est un « diktat ». Clemenceau a-t-il été un négociateur redoutable ?

.

.

.

.

Clemenceau a été l’un des trois négociateurs les plus importants, avec le président américain Wilson et le premier ministre britannique Lloyd George. Pour lui, les réparations (matérielles) et la sécurité étaient des impératifs. De tempérament autoritaire, familier des coups de gueule, il n’avait pas cependant les moyens d’imposer toutes ses vues. Orlando, le négociateur italien, écrira : « Sa parole était un acte : sa parole si concrète agissait comme la cravache qui flagelle, la matraque qui étourdit, l’épée qui va droit au cœur de l’adversaire. » Pour sa sécurité, Clemenceau obtint la démilitarisation et l’occupation de la Rhénanie, la réduction des effectifs de l’armée allemande à 100 000 hommes, sans service militaire obligatoire ; pour les réparations des dommages de guerre, une commission d’experts aurait à en fixer le montant. Au total, oui, Clemenceau a été un négociateur redoutable, mais il n’est qu’un des auteurs du traité de Versailles.

.

.

.

.

Après toutes ses années de recherches, qu’est-ce qui vous surprend encore chez Georges Clemenceau ?

.

.

.

.

C’est peut-être son immense culture, qui n’est pas si habituelle aux professionnels de la politique. Retraité depuis janvier 1920, il ne cesse de lire, de voyager et d’écrire. Bon helléniste, il publie un ouvrage sur Démosthène. Nationaliste, il n’en est pas moins ouvert aux grandes civilisations étrangères – ce qui motiva toute sa vie son anticolonialisme. Il se mit en tête de résumer dans une langue excluant le jargon l’état des connaissances contemporaines, rien de moins ! Il publia les deux volumes de ce savoir encyclopédique en 1927 sous le titre Au soir de la pensée, qu’il définissait comme « le bilan des connaissances positives » tel que peut le faire ici et maintenant un « esprit de moyenne culture ». Ce livre incroyable, en forme de testament intellectuel, célébrait le progrès du savoir scientifique, qui finirait par avoir raison des dogmes.

.

.

.

.

© Benoît Mély