L’illustration peut être un voyage qui nous amène vers des contrées inconnues. Une seule image est en effet capable de transporter notre imagination par-delà les univers. Un trait, une couleur ou encore une expression et nous partons en voyage. Le dessinateur Hippolyte fait partie de ces conteurs qui voyagent pour mieux comprendre.

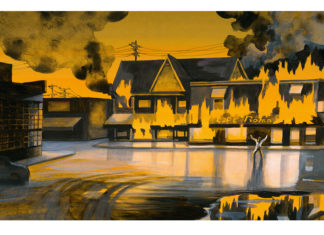

La bande dessinée ou bien l’affiche sont ainsi réinterpretées sous un autre regard. Le Liban, le Rwanda, la Transylvanie ou encore l’île de la Réunion sont ainsi illustrées de façon unique.

Entretien avec Hippolyte, dessinateur, reporter-graphique et voyageur.

.

.

.

.

D’où vient votre nom d’artiste, Hippolyte?

.

.

.

.

Lorsque j’ai débuté, au début des années 2000 (ça commence à dater), j’étais représenté par une agence d’illustrateur, Costume 3 Pièces. J’avais déjà plusieurs styles graphiques et pas vraiment le coeur d’en choisir un seul. Je crois que je ne sais toujours pas quel est mon style d’ailleurs. À cette époque je faisais notamment de la carte à gratter et du pastel gras, en couleur. J’avais déjà réalisé une ou deux illustrations au pastel pour des couvertures de magazine sous mon vrai nom, puis une commande m’est arrivée, pour Le Monde. Ils voulaient une illustration en carte à gratter. Dans ce métier j’ai vite compris, et on me l’a fait comprendre, qu’il fallait que les choses soient très définies, que vous soyez identifiables de suite. Il n’était donc pas possible que je garde le même nom pour deux styles radicalement opposés. J’avais à peu près deux heures pour donner une nouvelle identité et donc un pseudo à mon agent, c’était l’âge où je réfléchissais au prénom que je donnerai à mon futur enfant si j’en avais un, et Hippolyte était en tête de liste, sans trop que je sache pourquoi. Finalement ce pseudo s’est imposé, mon style en carte à gratter aussi, j’ai commencé à être connu sous ce nom, puis j’ai décidé de le garder pour toutes mes expérimentations, quels que soient les techniques ou les médiums. Bon ma famille a mis du temps à l’intégrer, soupçonnant même une relation cachée quand ils tombaient sur mon répondeur téléphonique, les éditeurs ne comprenaient pas que je change de style dès que j’arrivai à en installer un et puis j’ai eu un beau fiston qui ne s’est pas appelé Junior. Au final tout est rentré dans l’ordre, mais je ne sais plus trop comment je m’appelle.

gras, en couleur. J’avais déjà réalisé une ou deux illustrations au pastel pour des couvertures de magazine sous mon vrai nom, puis une commande m’est arrivée, pour Le Monde. Ils voulaient une illustration en carte à gratter. Dans ce métier j’ai vite compris, et on me l’a fait comprendre, qu’il fallait que les choses soient très définies, que vous soyez identifiables de suite. Il n’était donc pas possible que je garde le même nom pour deux styles radicalement opposés. J’avais à peu près deux heures pour donner une nouvelle identité et donc un pseudo à mon agent, c’était l’âge où je réfléchissais au prénom que je donnerai à mon futur enfant si j’en avais un, et Hippolyte était en tête de liste, sans trop que je sache pourquoi. Finalement ce pseudo s’est imposé, mon style en carte à gratter aussi, j’ai commencé à être connu sous ce nom, puis j’ai décidé de le garder pour toutes mes expérimentations, quels que soient les techniques ou les médiums. Bon ma famille a mis du temps à l’intégrer, soupçonnant même une relation cachée quand ils tombaient sur mon répondeur téléphonique, les éditeurs ne comprenaient pas que je change de style dès que j’arrivai à en installer un et puis j’ai eu un beau fiston qui ne s’est pas appelé Junior. Au final tout est rentré dans l’ordre, mais je ne sais plus trop comment je m’appelle.

.

.

.

.

En quoi votre participation à un voyage humanitaire au Liban a changé votre vision des choses ?

.

.

.

.

C’était durant l’été 1996, j’allais avoir 20 ans. Je sortais d’une première année aux Beaux arts de Versailles où j’avais passé plus de temps à faire la fête qu’à dessiner. Bref, pas vraiment couronné de succès mais j’avais entrevu les joies de la vie étudiante, on dit que pour dessiner il faut vivre, j’avais surtout vécu. Normalement, j’aurai dû bosser durant l’été mais je passais mon temps à ne rien faire dans ma petite maison de Haute Savoie, ce qui excédait à juste titre ma mère. Un matin, elle a débarqué à la maison un papier à la main : « Je t’ai inscrit à un chantier humanitaire artistique au Liban, avec un organisme catholique, tu pars dans une semaine, le chantier dure deux semaines mais tu as un billet ouvert, faut juste que tu sois revenu à temps pour la rentrée universitaire. » C’est un beau geste mais à ce moment précis ça me faisait surtout flipper, le Liban pour moi à l’époque c’était surtout Jean Pierre Kauffmann qui avait été pris en otage (le pouvoir de la télé), donc pas super rassurant. Je me suis donc retrouvé à Saïda, au sud de Beyrouth avec un curé et quelques jeunes français. Nous avions deux missions distinctes : le matin, on travaillait en accord avec un archéologue libanais pour remettre en état d’origine une des rues principales de la ville. On cassait le béton érigé à la va-vite par Bouygues pour faire ressortir les vieilles pierres et retrouver la beauté cachée de cette ancienne cité, à l’aide de maillets ancestraux, c’était aussi passionnant qu’harassant et l’été au Liban on transpire. L’après midi, chacun d’entre nous devait animer un atelier artistique. Notre public se composait de jeunes animateurs de centres aérés libanais, qui ne parlaient pas un mot de français et étaient pour la plupart plus âgées que moi. Les ateliers peintures et mosaïques étaient déjà pris, il me restait l’atelier de sculpture. J’ai dû me débrouiller pour trouver de la terre, un four et un sujet. J’ai passé une journée dans la bibliothèque de la ville, trouvé un livre sur les sculptures anciennes de la ville, fait quelques photocopies et nous avons reproduit ces pièces qui avaient détruites par les temps et les évènements. C’était fou, tout reprenait vie, les sculptures se formaient comme par magie, des enfants venaient nous chaparder de la terre pour produire eux mêmes leur œuvre, le chantier dans la rue a pris une ampleur folle lui aussi, tous les habitants nous aidaient, à la fin nous étions des centaines à travailler ensemble en nous comprenant simplement par l’art et la beauté produits ensemble. Tout ceci a connu un fort écho, j’avais même été interviewé par un correspondant de CNN pour parler du chantier. Bref tout ça me dépassait un peu mais nous étions heureux et fiers de cette communion et de notre action. J’ignorais par contre qu’un attentat sur un marché de Jérusalem avait eu lieu quelques semaines avant le début du chantier. Il avait été revendiqué par le Hezbollah Libanais. J’ignorais aussi que notre chantier était une opération de communication de la femme du président libanais.

À la fin du chantier, je suis parti déambuler durant plus de trois semaines dans le Liban, allant de rencontres en rencontres, de Beyrouth, aux plaines de la Béka, jusqu’à la frontière israélienne à Tyr. Je dormais dans des chambres avec des impacts de balles de sniper au-dessus de ma tête de lit à Beyrouth, les jeunes de mon âge me racontaient leur enfances sous les bombes, la vie à se cacher dans les caves, les sorties la nuit pour respirer sur les toits et regarder « les feux d’artifices ». Je regardais les lumières des navires de guerre israéliens briller dans la nuit alors que nous jouions à la belote dans une paillote sur la plage de Tyr, sans comprendre ce que ces bateaux faisaient là, puis sentir les tirs résonnés quelques centaines de mètres derrière nous, sans autre choix que choix que de jouer aux cartes et de profiter peut être de ma dernière partie avec mes amis libanais. Le décalage avec la vie que j’avais connu jusqu’ici était fou. J’avais toujours voyagé avec mon père, agent de voyage ou ma mère, fait le tour du monde des hôtels clubs. Je ne connaissais rien d‘autre que des piscines et une fausse réalité saupoudrée parfois d’une sortie folklorique encadrée. Là, je passais pour la première fois derrière la carte postale, je me confrontais à la vie, la vraie, que je ne pouvais imaginer. J’ai commencé mes premiers carnets durant ce voyage, j’ai commencé à m’intéresser, à vouloir comprendre, voir. Je n’ai jamais plus voyagé de la même façon. Ça a tout redéfini. Et je ne remercierai jamais assez ma mère pour ce voyage et sa confiance. En plus, j’étais là le jour de la rentrée. Sans doute plus motivé que jamais, mais je n’avais qu’une hâte, y retourner et ce sentiment continue de m’habiter constamment durant ce voyage: aller voir, vivre et raconter.

.

.

.

.

Entre 2004 et 2005, vous réalisez une adaptation illustrée de « Dracula » de Bram Stoker. Entre la volonté d’être proche du récit et votre souhait de garder votre style, quelles ont été vos inspirations pour ces deux tomes?

.

.

.

.

À la sortie de l’école je ne pensais pas faire de la bande dessinée, j’avais plus envie d’illustration. La bd me semblait insurmontable et terriblement long à réaliser. Et puis je ne me sentais pas capable d’écrire une histoire. Par contre, j’avais envie de faire des images, de montrer ce que je savais faire, il y avait une forme de prétention artistique du jeune loup là dedans. Et je me suis vite rendu compte que j’étais un peu coincé dans l’illustration jeunesse par rapport à la technique de la carte à gratter que j’utilisais à l’époque. La bande dessinée pouvait m’apporter la liberté de créer mon univers graphique sur le long terme et d’expérimenter librement. Par contre, il me fallait un sujet. Un copain m’a soumis l’idée d’adapter « Dracula » et m’a filé son roman. Je me disais que cela pouvait coller avec mon style graphique et j’ai démarré l’adaptation de manière littérale sans me poser de question.

J’ai fait trois planches et je me suis retrouvé au festival avec mon carton sous le bras à faire le tour des éditeurs. Incroyablement, ils étaient tous emballés et j’ai finalement signé avec Glénat, ce qui était aussi classe que surprenant. Je me suis vraiment alors plongé dans l’univers du vampire, les films, la peinture de l’époque, les costumes, je dévorais tout et mes influences venaient de partout mais le « Nosferatu » de Werner Herzog (1979) très abstrait et sensible et le « Dracula » (1992) de Francis Ford Coppola, très onirique, étaient des influences majeures à ce moment-là. Et surtout, je connaissais très peu les codes de la bd donc j’ai énormément improvisé ma mise en scène, sans détours de case, usant de pleines pages, changeant de techniques suivant le séquences, en laissant toujours circuler le noir dans mes planches comme si le vampire était toujours présent même si on le voyait pas. Je crois d’ailleurs que ma méconnaissance de la bande dessinée m’a aidé car elle m’a rendu libre, presque malgré moi.

et mes influences venaient de partout mais le « Nosferatu » de Werner Herzog (1979) très abstrait et sensible et le « Dracula » (1992) de Francis Ford Coppola, très onirique, étaient des influences majeures à ce moment-là. Et surtout, je connaissais très peu les codes de la bd donc j’ai énormément improvisé ma mise en scène, sans détours de case, usant de pleines pages, changeant de techniques suivant le séquences, en laissant toujours circuler le noir dans mes planches comme si le vampire était toujours présent même si on le voyait pas. Je crois d’ailleurs que ma méconnaissance de la bande dessinée m’a aidé car elle m’a rendu libre, presque malgré moi.

L’album a été salué par toute la critique (Télérama, France Culture, etc). On louait mon audace, alors que je n’avais tout simplement pas les codes ! Quand je revois l’album aujourd’hui, si l’objet est très beau et « nouveau » visuellement du fait de la technique utilisée, je le trouve assez raté d’un point de vue narratif. Mais ça je l’ai compris que plus tard. Maintenant je sais quand utiliser une belle image et quand raconter simplement en sacrifiant presque mon dessin. Pour « Dracula », c’était presque un clafoutis artistique un peu écœurant. J’espère à présent être un peu plus fin dorénavant et mieux raconter.

.

.

.

.

En 2009, vous réalisez avec la Compagnie Zapoï une pièce de théâtre sur “Dracula”. Est-il difficile de se séparer de l’univers du Comte?

.

.

.

Dracula ce n’est pas tellement mon univers à la base et je ne suis pas devenu gothique ou vampire Addict en réalisant la bd. C’était une plongée dans cet univers mais j’étais heureux d’en sortir. Pour l’anecdote, juste après la sortie du second tome, j’ai été contacté par les réalisateurs des clips de Gorillaz. Ils avaient des moyens, du temps et m’ont proposé de réaliser une adaptation en long métrage d‘animation en carte à gratter de mon Dracula. Et j’ai refusé en un message, car je voulais juste passé à autre chose, pour moi à l’époque j’avais fait le tour de la question et j’allais me répéter et être catalogué à vie dans cet univers. Ce qui est assez fou car la proposition était assez énorme – vous imaginez. Mais voilà j’avais 28 ans et je voulais faire une bd à l’aquarelle après une lecture de Stevenson. Puis plus tard en 2009, une compagnie de théâtre de marionnettes me contacte pour faire une adaptation de « Dracula ». J’avais pu respirer en me plongeant dans un autre univers entre-temps, et là je pouvais vraiment recréer quelque chose de différent, donc j’ai accepté et c’était vraiment une super aventure. Pour le film ce n’était juste pas le bon moment mais je n’ai aucun regret, j’ai gagné ma liberté à ce moment là je pense.

.

.

.

.

.

.

.

En 2006, vous adaptez en bande dessinée “Le maître de Ballantrae” (1889) de Robert Louis Stevenson. Illustrer la piraterie était un vieux rêve?

.

.

.

.

Comme je le disais c’était un hasard de lecture. Je flânais dans une librairie puis je suis tombé sur « L’ile au trésor » (1883) que j’avais eu en version mange disque étant gamin et qui m’avait marqué il est vrai. Les pirates et les cowboys c’est quand même un truc qui marque une enfance et crée une sorte de mythologie enfantine. C’est flamboyant et fascinant. Et puis à côté de l’ile au trésor, il y avait « L’étrange cas du Dr Jekyll & Mr Hyde » (1886), du même auteur, Robert louis Stevenson. Du coup, je me suis dit que l’auteur était intéressant. J’ai acheté toute son oeuvre et je l’ai lu dans l’ordre, passant de merveilles en merveilles. À chaque livre je voyais les images, la bande dessinée potentielle, c’était évident. Puis j’ai terminé par « Le maitre de Ballantrae ». Le choc, ça rassemblait toutes les thématiques de Stevenson, son chef d’oeuvre, l’aboutissement. Et comme c’était presque devenu un compagnon, j’ai l’impression qu’il m’a accompagné durant la réalisation es deux tomes de la bd. J’ai pris un plaisir immense à les réaliser. J’envisageais même d’illustrer tout Stevenson un moment, puis l’envie de m’aventurer vers d’autres cieux artistiques est revenue. J’ai alors compris que ce qui m’intéressait c’était de créer et de m’immerger dans de nouveaux univers, de développer sans cesse de nouveaux styles. De ne pas ronronner. Mais je continue toujours de relire Stevenson avec délectation. Quel auteur !

.

.

.

.

.

.

.

.

Par vos affiches, vos livres (comme “Marlène Dietrich”), vos clips mais aussi votre concept Rock & BD , vous rendez hommage aux chanteurs et musiciens. L’union du dessin et de la musique c’est surtout de la poésie pour vous?

.

.

.

.

C’est presque une sorte d’évidence surtout. J’ai toujours été fasciné par l’univers visuel des musiciens. Une pochette ça donne quand même une sacrée « couleur » à un album. Imaginez les Stones sans l’illustration de la bouche ? C’est vrai que de nos jours, avec le contenu dématérialisé, on a un peu perdu le côté albums, mais je continue à en faire pas mal avec le retour des vinyles, ou en inventant des affiches de concerts qui n’ont pas existé. Avec un grand plaisir et un défi artistique à chaque fois renouvelé : celui de trouver la meilleure réponse aux émotions que me procurent un artiste, que cela devienne évident ou surprenant et que l’artiste me dise que j’ai compris son univers en dessin. Et puis je suis un passionné de musique, mon métier me permet d’en écouter énormément, de tous les styles avec tout de même une grosse inclinaison pour le Jazz. Mais ici comme en bande dessinée j’adore aller vers des univers qui ne sont pas forcément les miens, chercher à comprendre, là je peux amener quelque chose de surprenant. Mais globalement je ne travaille qu’avec des artistes qui me plaisent, je ne suis pas maso non plus.

évident ou surprenant et que l’artiste me dise que j’ai compris son univers en dessin. Et puis je suis un passionné de musique, mon métier me permet d’en écouter énormément, de tous les styles avec tout de même une grosse inclinaison pour le Jazz. Mais ici comme en bande dessinée j’adore aller vers des univers qui ne sont pas forcément les miens, chercher à comprendre, là je peux amener quelque chose de surprenant. Mais globalement je ne travaille qu’avec des artistes qui me plaisent, je ne suis pas maso non plus.

.

.

.

.

L’affiche ou la couverture d’une bande dessinée doit-elle tout révéler ou au moins séduire le spectateur ?

.

.

.

.

Une affiche ou une couverture doivent être incontestables. Frapper et arrêter le lecteur en une seconde. La logique est sensiblement la même et j’ai toujours penser mes couvertures de livres comme des affiches, bien avant de vraiment devenir affichiste. Elles ne doivent pas tout révéler, mais elles doivent suggérer, séduire, interroger, inviter. Une couverture donne une couleur à la lecture, c’est la porte d’entrée. Et il faut donner envie de rentrer au lecteur. J’utilise beaucoup la symbolique dans mes couvertures, souvent il y a un élément caché que l’on comprendra une fois la lecture terminée. Je veux qu’on se dise « ah c’est pour ça, bien vu. » Quand on écrit, quand on raconte, on s’amuse avec le lecteur, on doit pouvoir l’emmener où on le souhaite. Mais il faut y l’emmener avec délicatesse. Une couverture c’est tout cela. Et puis ça doit être beau et se démarquer des autres livres. Une affiche c’est un peu la même logique. Depuis quelques années j’en ai réalisé beaucoup, près de 200 en 5-6 ans je crois, c’est un formidable laboratoire pour moi car je peux assouvir ici mes expérimentations graphiques, de manières assez rapide. C’est vraiment devenu un de mes terrains de jeux favori, car là aussi il faut trouver la meilleure réponse pour chaque sujet, artiste, festival, lieu, et tout est possible, tout est envisageable. Il faut juste trouver la meilleure réponse et ensuite la réaliser. Et là les moments de grâce sont nombreux.

.

.

.

.

“La fantaisie des dieux : Rwanda 1994” (2014) que vous avez réalisé avec Patrick de Saint Exupery, témoin direct des événements, résonne avec les récentes révélations sur le rôle du gouvernement français de l’époque pendant le génocide. Est-ce un défi d’illustrer de tels événements? Cette histoire a-t-elle encore des choses à dire selon vous?

.

.

.

.

Patrick voulait que je raconte ce qu’il avait vécu et vu à l’époque du génocide des Tutsis, et publié au Figaro à l’époque puis dans son livre « L’inavouable ». Il me semblait évident que pour comprendre et pouvoir raconter il fallait que j’aille sur place. Avec lui. Ensemble nous avons refait le parcours qu’il avait effectué en 1994, pour qu’il me raconte sur place, me montre, m’explique. Mon postulat en reportage est toujours le même. Je me mets en scène dans la bande dessinée, comme un personnage candide. On me suit et on vit les choses par mon regard, par les situations que je vis. Souvent je ne connais pas grand chose à la situation, comme le lecteur, donc je questionne, simplement et je m’ouvre aux récits, aux rencontres. Puis au fil des jours, les choses s’affinent et la compréhension se densifie et tout se met en place. Je note tout ce qu’il se passe chaque jour. Cela faisait déjà quelques années que je travaillais pour la Revue XXI, avec Patrick qui en était le rédacteur en chef et le fondateur. Des années merveilleuses pour le journalisme et le reportage et j’ai eu la chance de faire toutes mes armes avec lui dans ce magazine. Patrick était clairement un modèle pour moi, et l’est toujours de par son parcours, son regard, sa qualité d’écriture, son humanité. Et partir avec lui, pour raconter son histoire et entremêlé mon regard, c’était assez vertigineux tout de même. Et puis raconter le génocide de 800000 personnes… l’implication de l’état français, de l’armée. Tout ceci pouvait paraître colossale. Mais notre métier est de raconter, au plus près, au plus juste, sur des faits. Et c’est ce que nous nous sommes appliqués à faire. Le dessin permet également une écriture différente- on peut dessiner le silence, le vide. Dessiner 800 000 morts c’est impossible. Cela n’a aucun sens. Dessiner des vêtements qui flottent dans les eaux du lac Kivu oui, ça raconte l’absence, folle, vertigineuse.

se met en place. Je note tout ce qu’il se passe chaque jour. Cela faisait déjà quelques années que je travaillais pour la Revue XXI, avec Patrick qui en était le rédacteur en chef et le fondateur. Des années merveilleuses pour le journalisme et le reportage et j’ai eu la chance de faire toutes mes armes avec lui dans ce magazine. Patrick était clairement un modèle pour moi, et l’est toujours de par son parcours, son regard, sa qualité d’écriture, son humanité. Et partir avec lui, pour raconter son histoire et entremêlé mon regard, c’était assez vertigineux tout de même. Et puis raconter le génocide de 800000 personnes… l’implication de l’état français, de l’armée. Tout ceci pouvait paraître colossale. Mais notre métier est de raconter, au plus près, au plus juste, sur des faits. Et c’est ce que nous nous sommes appliqués à faire. Le dessin permet également une écriture différente- on peut dessiner le silence, le vide. Dessiner 800 000 morts c’est impossible. Cela n’a aucun sens. Dessiner des vêtements qui flottent dans les eaux du lac Kivu oui, ça raconte l’absence, folle, vertigineuse.

Ce qui s’est déroulé au Rwanda est assez clair, il n’y a pas beaucoup de zones d’ombre, les implications de l’état et de l’armée française sont établies, la chronologie est posée. La France a accompagné le régime génocidaire avant, pendant et après le génocide des Tutsis – ce n’est pas rien, c’est même sans doute un des moments les plus sombres de l’histoire de France. La majeure partie des Français ne le sait pas, tout est fait depuis des années pour brouiller les pistes, faire porter la faute ailleurs, détourner le regard, Hubert Védrine continue d’avoir accès aux médias pour parler du Rwanda, et c’est insupportable. La grandeur d’un Etat serait d’y faire face. Ce n’est toujours pas le cas.

.

.

.

.

Avec “Incroyable!” (2020), votre souhait a-t-il été de retrouver un style plus enfantin donc plus intimiste?

.

.

.

.

Je crois qu’avec Vincent Zabus (le scénariste), on avait envie de raconter quelque chose de simplement beau et touchant oui. On avait eu un énorme plaisir à travailler ensemble sur les Ombres. On cherchait une histoire sur laquelle travailler à nouveau ensemble, un nouvel univers à développer ensemble. Quand il m’a présenté cette histoire, je n’ai pas trop hésité. Pour lui comme pour moi c’était une manière de raconter notre capacité à vivre de nos rêves, à dépasser les différences et les obstacles en ayant un regard poétique sur le monde. Avec les Ombres, nous avions déjà réalisé une bd « universelle », sur une thématique assez complexe, l’exil, les migrations, en tentant de la mettre à un simple niveau d’humanité, pour toucher la part humaine de chacun. Pour “Incroyable !” C’était un peu la même chose, mais sur le quotidien d’un enfant un peu différent, qui nous ressemble forcément un petit peu. Au niveau du style, la référence évidente pour moi était Sempé, pour dessiner l’enfance on ne fait pas mieux, mais Sempé ça reste très compliqué. Faire si bien avec si peu, le défi était là : raconter le plus simplement possible avec le moins d’artifice possible, que l’histoire et le dessin ne fassent qu’un.

.

.

.

.

.

.

Au fil de vos voyages, vous avez également été photographe. Vous êtes illustrateur à temps complet?

.

.

.

.

Sur les vingt dernières années, mon parcours artistique a été assez divers c’est vrai. J’ai été illustrateur, auteur de bd, reporter, photographe, metteur en scène, réalisateur, graphiste, affichiste, journaliste, plasticien, là je participe à un long métrage d’animation adapté des Ombres… Je n’ai jamais eu de frontières dans mon travail autre que le plaisir et l’envie de raconter des choses. Le dessin est une manière de le faire mais il y en a beaucoup d’autres, et les combinaisons entre les formes artistiques pour raconter sont multiples et à expérimenter. Et puis je déteste la routine- j’ai besoin constamment de me mettre en danger. Il y a donc différents moments qui correspondent presque à des envies viscérales, j’ai besoin d’être habité par ce que je fais, totalement, comme si je n’avais pas le choix. Et le fait d’avoir tous ces outils en main me permet de jongler aisément dès que l’ennui se profile.

Ombres… Je n’ai jamais eu de frontières dans mon travail autre que le plaisir et l’envie de raconter des choses. Le dessin est une manière de le faire mais il y en a beaucoup d’autres, et les combinaisons entre les formes artistiques pour raconter sont multiples et à expérimenter. Et puis je déteste la routine- j’ai besoin constamment de me mettre en danger. Il y a donc différents moments qui correspondent presque à des envies viscérales, j’ai besoin d’être habité par ce que je fais, totalement, comme si je n’avais pas le choix. Et le fait d’avoir tous ces outils en main me permet de jongler aisément dès que l’ennui se profile.

Sur mon dernier reportage à bord de l’Ocean Viking (le navire de secours de SOS Méditerranée), j’adaptais mon travail aux instants, soit je sortais mes crayons pour dessiner, ou bien j’écrivais des articles, prenais du son, enregistrais des vidéos, démarrait un reportage photo, je suis même devenu sauveteur à part entière à un moment, car l’exigence était là et plus rien d’autre n’avait de sens que l’action concrète. Bref, je m’adapte au mieux aux situations auxquelles je fais face en essayant toujours d’être le plus juste possible pour faire ressentir les émotions et raconter au plus près.

.

.

.

.

L’île de la Réunion est-elle le lieu qui vous inspire le plus?

.

.

.

.

C’est un endroit incroyable évidemment. J’y habite depuis 15 ans maintenant.

Je ne sais pas si c’est le lieu qui m’inspire le plus mais c’est mon camp de base, le lieu où je me sens le plus apaisé, il y a tout ici pour cela. Par rapport à l’état du monde, La Réunion est presque une anomalie. Une belle anomalie. Les gens y vivent sans opposition des religions et des cultures, ou dans une mesure vraiment apaisée, tous les paysages s’y rassemblent, dans une belle nature encore sauvage par endroit et qu’il faut préserver. C’est le lieu où grandit mon fils et où je me ressource entre deux voyages, c’est ma base. J’y suis et j’y reviens toujours avec plaisir. Et puis il y a ici une vraie richesse culturelle qui se partage et à laquelle je participe de manière assez active. C’est un peu mon jardin d’Eden où tout est possible. Et puis comme chaque endroit, comme chaque personne, elle se mérite pour l’envisager vraiment dans toute sa complexité, je suis loin d’en avoir fait le tour et je m’y sens vraiment bien.

.

.

.

.

.

.

Pour en savoir plus :

La page Facebook d’Hippolyte : https://www.facebook.com/hippolyteart/